AS BRASILEIRAS: TERESA MARGARIDA (POSTAGEM DE JOSÉ DOMINGOS BRITO, COLUNISTA DO ALMANAQUE RAIMUNDO FLORIANO)

AS BRASILEIRAS: Tereza Margarida

José Domingos Brito

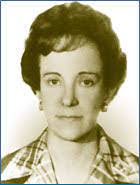

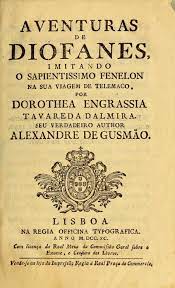

Teresa Margarida da Silva e Orta nasceu em São Paulo, SP, em 1711. Reconhecida como a primeira romancista em língua portuguesa, era irmã do filósofo Matias Aires e escrevia sob o pseudônimo de Dorotéia Engrassia Tavareda Dalmira, um anagrama perfeito de seu nome. Teve uma relação conflituosa com o irmão durante boa parte da vida, produzindo obras autônomas e independentes. Pode ser considerada, também, a primeira feminista brasileira

, “a figura de José Ramos da Silva, e a sua ascensão de criado de servir a magnata máximo da fortuna paulista do século XVIII, tornou-se um dos tipos mais representativos do Brasil Colonial.” Seu filho Matias estudou no colégio jesuíta de São Paulo e aos 11 anos, a família mudou-se para Lisboa, onde o pai era amigo de D. João V e foi designado para o cargo de Provedor das Casas de Fundição. As filhas foram estudar no Convento

Sua mãe era brasileira e o pai português -José Ramos da Silva- minerador e um dos homens mais ricos do Brasil Colonial. Aos ? anos, a família mudou-se para Lisboa, onde viveu e publicou toda sua obra. Teve uma vida atribulada, mantendo bom relacionamento com a corte portuguesa e com o Marquês de Pombal. O pai internou-a num convento, mas ela saiu de lá para casar-se com alguém de sua escolha, algo incomum para a época, quando os casamentos era arranjados. Após a morte do pai e do marido, lutou pelo direito de acesso aos bens da família e mais tarde foi presa sob a acusação de mentir à corte por defender o casamento do filho com uma nobre cuja família não aceitava a união. Em 1752 publicou o romance político e feminista As aventuras de Diófanes, o primeiro da língua portuguesa escrito por uma mulher.

O romance traz como pano de fundo ideias que subvertem os padrões absolutistas de Portugal, do século XVIII, num enredo cheio de imprevistos e reviravoltas. Suas ideias, insubmissas para a época, pregavam a educação igualitária entre meninos e meninas e trabalho para as mulheres, numa crítica à ociosidade que lhes era imposta. Tais ideais estavam afinados com o Iluminismo, que descortinava e se constituía num posicionamento contrário ao Absolutismo praticado por Dom João V. Tais ideais eram compartilhados por seu irmão e seu amigo, o diplomata Alexandre de Gusmão.

Todas essas atitudes demonstram no mínimo um questionamento, para não falar em não-aceitação, da condição submissa que era imposta às mulheres na época. Tal reflexão também pode ser vista em As Aventuras de Diófanes, no qual a autora narra as aventuras da família real de Tebas que, numa viagem para a cidade de Delfos, com o intuito de casar sua filha Hemirena com príncipe da cidade, Arnesto, tem sua embarcação atacada. Assim, rei, rainha e princesa são vendidos como escravos e obrigados a mudar de identidade para sobreviver e conseguir reencontrar novamente sua família.

A história foca principalmente a jornada de Hemirena, que muda sua identidade para Belino a fim de poder sobreviver: temos então um exemplo esquecido de donzela guerreira dentro da história literária. Enfrentando reviravoltas, perigos, lutas e paixões, por conta de seu disfarce, a personagem não é apenas a defesa da força e capacidade feminina, mas também uma crítica a um mundo estritamente masculino e hierárquico.

O desenrolar das histórias se dá num vai-e-vem de encontros e desencontros entre as personagens que, disfarçadas, não conseguem se reconhecer ou preferem não se identificar para manterem-se salvas – como é o caso de Hemirena/Belino, quando encontra sua mãe, Climinéia/Delmetra, numa caverna a caminho de Argos. Num intervalo de muitos anos de busca para a reunião de todos em suas condições iniciais de nobres – busca essa de que faz parte até mesmo o príncipe de Delfos, prometido de Hemirena -, eles conseguem se encontrar e o enredo termina com um final feliz.

Num romance didático e moralizante, típico do século XVIII, são nos diálogos que encontramos um discurso retórico que ilustra um pouco as opiniões da autora, fazendo jus ao primeiro título dado ao livro e apresentando aos leitores suas máximas de virtuosidade.

“São inumeráveis as heroínas que se tem visto tão inteligentes que umas têm parecido o milagre das artes e outras têm dado a entender que eles julgam ignorância o que são efeitos da modéstia.” (As Aventuras de Diófanes, livro III, página 92)

Palavra como instrumento de defesa

São também nesses diálogos que Teresa Margarida defende suas ideias insubmissas: educação igualitária entre meninos e meninas; trabalho para mulheres, independente da classe social, numa crítica à ociosidade que lhes era imposta, principalmente às mulheres da corte; e ideais iluministas, que repercute o convívio da autora com seus defensores – entre eles seu irmão Matias Aires e o diplomata Alexandre Gusmão. O iluminismo representava nessa época um posicionamento contrário ao absolutismo praticado por Dom João V em Portugal.

Vale ressaltar que Teresa Margarida e sua obra, apesar de atípica, conseguiram destaque devido à condição social elevada da autora numa sociedade portuguesa altamente hierarquizada. Além disso, imagina-se que foi a passagem pelo convento que proporcionou seu contato com os estudos, pois naquele momento a carreira religiosa era praticamente o único meio das mulheres receberem algum tipo de instrução igual à recebida pelos homens. Não é à toa que a maior parte das poucas mulheres que escreviam e recebiam reconhecimento na época eram freiras.

Mesmo com esses privilégios e com um recebimento elogioso depois da publicação da primeira edição do livro – a qual, apesar do pseudônimo, já se supunha que era de Teresa Margarida -, a sua condição feminina foi motivo para relativização da autoria de sua obra: a terceira edição teve, por exemplo, como autor Alexandre Gusmão. A questão é que estamos tratando aqui de uma sociedade que enclausurava suas mulheres com o respaldo da lei e as maltratavam de maneira totalmente impune. Logo, questionar a autoria de um livro por ter sido escrito por uma mulher apenas vem como consequência da noção inferiorizada que se tinha do sexo feminino.

É claro que entre os diálogos e as máximas defendidas ao longo da história é possível encontrar algumas noções que hoje em dia não dialogam com as que se acredita serem justas para uma sociedade igualitária e com liberdade para as mulheres. Mas o importante é tentar compreender o que foi o livro em sua época e o que ele significa para nós hoje, dentro de uma ideia de que toda obra precisa ter no mínimo duas leituras. A partir disso, reconhece-se que o feito de Teresa Margarida foi excepcional até mesmo na questão de gênero literário: naquela época era incomum que mulheres escrevessem em prosa, dedicando-se principalmente à poesia.

Assim, Teresa Margarida tomou a palavra e foi precursora. Na sua estréia teve um momento de merecido reconhecimento que se estendeu até o século XIX. Depois disso, foi aos poucos sendo esquecida na história literária, mesmo com a reedição de sua obra no fim do século XX. A Academia Brasileira de Letras, apesar das discussões, a considera como a primeira romancista do país. Nesse sentido, pode-se dizer que, apesar de não ter vivido aqui, os questionamentos e reivindicações que traz em seu livro também se relacionavam muito com o Brasil do século XVIII e por isso, o romance não é totalmente alheio ao cenário nacional da época.

Mas, ainda com tal consideração, pouco se conhece ou se fala sobre sua figura, sua importância e também sobre seu papel como defensora do que chamamos de um pré-feminismo. Isso tudo nos leva a novas discussões, dessa vez acerca da situação feminina no universo das letras atualmente e, principalmente, acerca do reconhecimento de mulheres relevantes para a história literária que merecem ser lembradas. E por mais estranho que possa soar, é fato: Teresa Margarida foi primeira brasileira a escrever um romance.

“Não resplandece em todas a luz brilhante das ciências porque eles ocupam as aulas em que não teriam lugar se elas frequentassem, pois temos igualdade de almas e o mesmo direito aos conhecimentos necessários.”(As Aventuras de Diófanes, livro III, página 92)

Referências Bibliográficas

Araújo, Sofia de Melo. Aventuras de Diófanes de Teresa Margarida da Silva e Orta – Os ideias de Climenéia e Diófanes à luz dos tempos. Revista da Faculdade de Letras — Línguas e Literaturas, II Série, vol. XXIII, Porto, 2006 [2008], pp. 103-126. http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/5640.pdf

Furquim, Tania Magali Ferreira. Aventuras Instrutivas: Teresa Margarida da Silva e Orta e o Romance Setecentista. Dissertação de Mestrado. Campinas

Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Estudos da Linguagem, Departamento de Teoria Literária, 2003 Disponível em http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/270034/1/Furquim_TaniaMagaliFerreira_M.pdf

Orta, Teresa Margarida da Silva e. Obra Reunida. Rio de Janeiro: Graphia Editorial, 1993.

Viralhele, Eva Loureiro . Fabricação de ideias e identidades na historiografia literária luso e brasileira: Começa a literatura brasileira com um romance, feminista e político escrito por uma mulher? VIII Congresso Luso-Afro-Brasileiros de Ciências Sociais. Centro de Estudos Sociais, Faculdade de Economia, Universidade de Coimbra, 2004. Disponível em: https://www.ces.uc.pt/lab2004/pdfs/Eva_Loureiro_Vilarelhe.pdf

Gabrielle Gonçalves de Carvalho é graduanda em Letras (Postuguês/Italiano) pela FFLCH-USP.

Folha de rosto da edição de 1777

Filha de mãe brasileira e pai português, Teresa Margarida nasceu em São Paulo no ano de 1711. Porém, ainda muito jovem, muda-se para Portugal, onde mantém-se o resto de sua vida e onde também publica toda a sua obra, incluindo As Aventuras de Diófanes. É nesse momento então que se iniciam as discussões: até que ponto tal romance realmente pode ser considerado relevante para a cultura brasileira? Não apenas como o primeiro de autoria feminina em língua portuguesa, mas também como o defensor de ideais tão impopulares no momento de publicação, de que maneira ele diz respeito ao Brasil da época? Se nos atermos apenas à nacionalidade da escritora, é surpreendente pensar que o que seria o primeiro romance brasileiro carrega esse tipo de significação.

Em Portugal, a autora viveu uma vida que, assim como a sua história, foi cheia de aventuras: entrou para o convento por vontade do pai mas saiu de lá para casar-se com alguém de sua escolha – algo extremamente incomum para a época visto que a maioria dos casamentos eram arranjados. Depois da morte do pai e do marido, lutou pelo direito de acesso aos seus bens, chegando a dialogar por correspondência com figurões da época, como Marquês de Pombal, para não permitir que sua herança fosse parar nas mãos de qualquer homem da família. Além disso, foi presa sob a acusação de mentir à corte por defender o casamento de seu filho com uma nobre cuja família não aceitava a união.

“Nós não temos a profissão das ciências nem a obrigação de sermos sábias; mas também não fizemos voto de sermos ignorantes.” (As Aventuras de Diófanes, livro III, pag. 90)

De epopeia subversiva ao romance de valores

Todas essas atitudes demonstram no mínimo um questionamento, para não falar em não-aceitação, da condição submissa que era imposta às mulheres na época. Tal reflexão também pode ser vista em As Aventuras de Diófanes, no qual a autora narra as aventuras da família real de Tebas que, numa viagem para a cidade de Delfos, com o intuito de casar sua filha Hemirena com príncipe da cidade, Arnesto, tem sua embarcação atacada. Assim, rei, rainha e princesa são vendidos como escravos e obrigados a mudar de identidade para sobreviver e conseguir reencontrar novamente sua família.

A história foca principalmente a jornada de Hemirena, que muda sua identidade para Belino a fim de poder sobreviver: temos então um exemplo esquecido de donzela guerreira dentro da história literária. Enfrentando reviravoltas, perigos, lutas e paixões, por conta de seu disfarce, a personagem não é apenas a defesa da força e capacidade feminina, mas também uma crítica a um mundo estritamente masculino e hierárquico.

O desenrolar das histórias se dá num vai-e-vem de encontros e desencontros entre as personagens que, disfarçadas, não conseguem se reconhecer ou preferem não se identificar para manterem-se salvas – como é o caso de Hemirena/Belino, quando encontra sua mãe, Climinéia/Delmetra, numa caverna a caminho de Argos. Num intervalo de muitos anos de busca para a reunião de todos em suas condições iniciais de nobres – busca essa de que faz parte até mesmo o príncipe de Delfos, prometido de Hemirena -, eles conseguem se encontrar e o enredo termina com um final feliz.

Num romance didático e moralizante, típico do século XVIII, são nos diálogos que encontramos um discurso retórico que ilustra um pouco as opiniões da autora, fazendo jus ao primeiro título dado ao livro e apresentando aos leitores suas máximas de virtuosidade.

“São inumeráveis as heroínas que se tem visto tão inteligentes que umas têm parecido o milagre das artes e outras têm dado a entender que eles julgam ignorância o que são efeitos da modéstia.” (As Aventuras de Diófanes, livro III, página 92)

Palavra como instrumento de defesa

São também nesses diálogos que Teresa Margarida defende suas ideias insubmissas: educação igualitária entre meninos e meninas; trabalho para mulheres, independente da classe social, numa crítica à ociosidade que lhes era imposta, principalmente às mulheres da corte; e ideais iluministas, que repercute o convívio da autora com seus defensores – entre eles seu irmão Matias Aires e o diplomata Alexandre Gusmão. O iluminismo representava nessa época um posicionamento contrário ao absolutismo praticado por Dom João V em Portugal.

Vale ressaltar que Teresa Margarida e sua obra, apesar de atípica, conseguiram destaque devido à condição social elevada da autora numa sociedade portuguesa altamente hierarquizada. Além disso, imagina-se que foi a passagem pelo convento que proporcionou seu contato com os estudos, pois naquele momento a carreira religiosa era praticamente o único meio das mulheres receberem algum tipo de instrução igual à recebida pelos homens. Não é à toa que a maior parte das poucas mulheres que escreviam e recebiam reconhecimento na época eram freiras.

Mesmo com esses privilégios e com um recebimento elogioso depois da publicação da primeira edição do livro – a qual, apesar do pseudônimo, já se supunha que era de Teresa Margarida -, a sua condição feminina foi motivo para relativização da autoria de sua obra: a terceira edição teve, por exemplo, como autor Alexandre Gusmão. A questão é que estamos tratando aqui de uma sociedade que enclausurava suas mulheres com o respaldo da lei e as maltratavam de maneira totalmente impune. Logo, questionar a autoria de um livro por ter sido escrito por uma mulher apenas vem como consequência da noção inferiorizada que se tinha do sexo feminino.

É claro que entre os diálogos e as máximas defendidas ao longo da história é possível encontrar algumas noções que hoje em dia não dialogam com as que se acredita serem justas para uma sociedade igualitária e com liberdade para as mulheres. Mas o importante é tentar compreender o que foi o livro em sua época e o que ele significa para nós hoje, dentro de uma ideia de que toda obra precisa ter no mínimo duas leituras. A partir disso, reconhece-se que o feito de Teresa Margarida foi excepcional até mesmo na questão de gênero literário: naquela época era incomum que mulheres escrevessem em prosa, dedicando-se principalmente à poesia.

Assim, Teresa Margarida tomou a palavra e foi precursora. Na sua estréia teve um momento de merecido reconhecimento que se estendeu até o século XIX. Depois disso, foi aos poucos sendo esquecida na história literária, mesmo com a reedição de sua obra no fim do século XX. A Academia Brasileira de Letras, apesar das discussões, a considera como a primeira romancista do país. Nesse sentido, pode-se dizer que, apesar de não ter vivido aqui, os questionamentos e reivindicações que traz em seu livro também se relacionavam muito com o Brasil do século XVIII e por isso, o romance não é totalmente alheio ao cenário nacional da época.

Mas, ainda com tal consideração, pouco se conhece ou se fala sobre sua figura, sua importância e também sobre seu papel como defensora do que chamamos de um pré-feminismo. Isso tudo nos leva a novas discussões, dessa vez acerca da situação feminina no universo das letras atualmente e, principalmente, acerca do reconhecimento de mulheres relevantes para a história literária que merecem ser lembradas. E por mais estranho que possa soar, é fato: Teresa Margarida foi primeira brasileira a escrever um romance.

“Não resplandece em todas a luz brilhante das ciências porque eles ocupam as aulas em que não teriam lugar se elas frequentassem, pois temos igualdade de almas e o mesmo direito aos conhecimentos necessários.”(As Aventuras de Diófanes, livro III, página 92)

Referências Bibliográficas

Araújo, Sofia de Melo. Aventuras de Diófanes de Teresa Margarida da Silva e Orta – Os ideias de Climenéia e Diófanes à luz dos tempos. Revista da Faculdade de Letras — Línguas e Literaturas, II Série, vol. XXIII, Porto, 2006 [2008], pp. 103-126. http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/5640.pdf

Furquim, Tania Magali Ferreira. Aventuras Instrutivas: Teresa Margarida da Silva e Orta e o Romance Setecentista. Dissertação de Mestrado. Campinas

Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Estudos da Linguagem, Departamento de Teoria Literária, 2003 Disponível em http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/270034/1/Furquim_TaniaMagaliFerreira_M.pdf

Orta, Teresa Margarida da Silva e. Obra Reunida. Rio de Janeiro: Graphia Editorial, 1993.

Viralhele, Eva Loureiro . Fabricação de ideias e identidades na historiografia literária luso e brasileira: Começa a literatura brasileira com um romance, feminista e político escrito por uma mulher? VIII Congresso Luso-Afro-Brasileiros de Ciências Sociais. Centro de Estudos Sociais, Faculdade de Economia, Universidade de Coimbra, 2004. Disponível em: https://www.ces.uc.pt/lab2004/pdfs/Eva_Loureiro_Vilarelhe.pdf

eresa Margarida da Silva e Orta (São Paulo, 1711 - Lisboa, 24 de outubro de 1793[1]) é considerada a primeira mulher romancista em língua portuguesa[2]. Irmã de Matias Aires, publicou inicialmente sob o pseudônimo de Dorotéia Engrassia Tavareda Dalmira, um anagrama perfeito de seu nome.[3][4][5][6]

Biografia

Filha de José Ramos da Silva, cavaleiro da Ordem de Cristo, provedor da Casa da Moeda de Lisboa, e de Catarina de Orta, Teresa nasce em São Paulo, no Brasil Colonial[7]. Segundo Tristão de Ataíde, a família de Teresa era um dos fenômenos sociais mais expressivos do Brasil do período. José Ramos da Silva, pai de Teresa Margarida, viera para o Brasil em 1695. Em 1704, casou-se com D. Catarina de Orta, de família ilustre paulistana. Nessa época, já era um dos homens mais ricos de São Paulo, proprietário de imóveis na cidade e de terras auríferas e diamantinas em Minas Gerais. Foi um dos que fizeram fortuna atuando como fornecedor dos “bandeirantes”, dos paulistas.[8]

Aquando do regresso da família a Lisboa, Teresa e a irmã estudam no [[Convento das Trinas, com o objetivo de seguirem a vida religiosa. Casa com Pedro Jansen Moller van Praet, com quem tem doze filhos[7]; e foi dama das Cortes de D. João V e D. José I[9]. É fluente em português, francês e italiano[7].

Depois da morte do seu esposo, quando apenas tem 42 anos, Teresa é acusada de mentir ao rei. Por ordem do Marquês de Pombal, Teresa é mantida em cativeiro, durante sete anos, no Mosteiro de Ferreira de Aves[2]. Em 1777 sai em liberdade, e passa a viver com o cunhado, monsenhor e inquisidor, Joaquim Jansen Moller[2].

Obras

Manuscritas

- Theresa Margarida da Silva e Horta encerrada no mosteiro de Ferreira encaminha aos ceos os seus justissimos prantos no seguinte poema epico-tragico

- Novena do Patriarcha S. Bento

- Carta dedicatória À Abadessa D. Anna Josepha de Castel-Branco

Impressas

- Máximas da virtude, e fermosura com que Diofanes, Clyminea, e Hemirena Principes de Thebas venceraõ os mais apertados lances da desgraça, Lisboa, Officina Miguel Manescal da Costa, 1752.

- Aventuras de Diófanes, Imitando o sapientisssimo Fenelon na sua Viagem de Telemaco[10]

- Aventuras de Diófanes, imitando o Sapientissimo Fenelon na sua Viagem de Telemaco por Dorothea Engrassia Tavareda Dalmira. Seu verdadeiro author Alexandre de Gusmão[11]

- Historia de Diofanes, Clymenea e Hemirena, Principes de Thebas. Historia Moral escrita por huma Senhora Portugueza, Lisboa, Typographia Rollandiana, 1818

Obras póstumas

No livro Obra Reunida, da Série Revisões, publicado em 1993[12], além de suas Máximas de Virtude e Formosura (1752), encontram-se também os textos que escreveu na clausura do Mosteiro de Ferreira de Aves. São eles o Poema épico-trágico, a Novena do patriarca São Bento e a Petição que a presa faz à rainha N. Senhora. Sobre ela, na mesma coletânea há depoimentos dos primeiros críticos, como Rodrigo de Sá e Barbosa Machado, e textos críticos de Ernesto Ennes, Tristão de Athayde e Rui Bloem.

Referências

- ↑«GÊNERO(S) NA OBRA DE TERESA MARGARIDA DA SILVA E ORTA» (PDF). Mulher e Literatura. Consultado em 2 de janeiro de 2018

- ↑ Ir para:ab c Flores, Conceição. «Teresa Margarida da Silva e Orta (1711-1793)». Revista Convergência. Consultado em 6 de outubro de 2017

- ↑Ennes, Ernesto Jose Bizarro (1944–1952). Dois paulistas insignes. Col: Bibliotheca Pedagógica Brasileira. Série V. Brasiliana; v. 236. 2. São Paulo: Ed. Nacional

- ↑Ennes, Ernesto (abril–junho de 1953). «Uma Poetisa brasileira (1711 ou 1712-1793)». São Paulo. Revista de história. 6 (14): 421-436

- ↑Vidal, Barros. Precursoras brasileiras. Rio de Janeiro: A Noite. 277 páginas

- ↑Série Histórias Não Contadas - "As Mensageiras" - Primeiras Escritoras do Brasil Câmara dos Deputados - acessado em 6 de março de 2021

- ↑ Ir para:ab c «Teresa Margarida da Silva e Orta». "Escritoras em Português" - Projeto FLUL. Consultado em 6 de outubro de 2017

- ↑FURQUIM, Tânia Magali Ferreira; A vida conturbada de Teresa Margarida. Capítulo 1: A época de Teresa Margarida

- ↑Revista Colóqui/Letras n.º 110/111 (Julho de 1989). Huma Senhora do Século XVIII - Theresa Margarida da Silva e Orta, pág. 35.

- ↑Aventuras de Diófanes, Imitando o sapientisssimo Fenelon na sua Viagem de Telemaco, Lisboa, Régia Officina Tipográfica, 1777

- ↑Aventuras de Diófanes, imitando o Sapientissimo Fenelon na sua Viagem de Telemaco por Dorothea Engrassia Tavareda Dalmira. Seu verdadeiro author Alexandre de Gusmão, Lisboa, Régia Officina Tipográfica, 1790

- ↑Orta, Teresa Margarida da Silva e (1993). Obra reunida Teresa Margarida da Silva e Orta. Col: Série Revisões 4. Introdução, pesquisa bibliográfica e notas de Ceila Montez. Rio de Janeiro: Graphia. 244 páginas

Gabrielle Gonçalves de Carvalho é graduanda em Letras (Postuguês/Italiano) pela FFLCH-USP.

ACERVO LITERATURA

VIDA E OBRA DE UMA PIONEIRA DO FEMINISMO BRASILEIRO

12/01/2021CURADORIA 2 COMMENTS

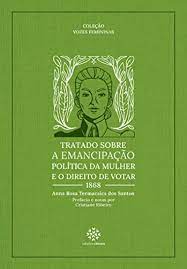

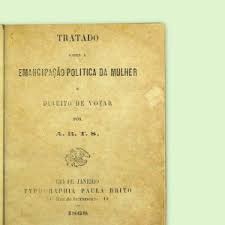

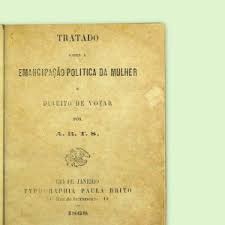

O Blog da BBM conversou com a historiadora Cristiane Ribeiro para saber mais sobre a vida e a obra de Anna Rosa Termacsics dos Santos, uma das pioneiras do feminismo no Brasil. Foi a partir da leitura de um texto publicado pelo Blog, o Tratado sobre a emancipação política da mulher e direito de votar – uma feminista no Brasil de 1868, que Cristiane Ribeiro iniciaria uma trajetória de pesquisa que revelou aspectos fundamentais dessa importante personagem do movimento feminista no Brasil do século XIX. Na capa da única edição do Tratado sobre emancipação política da mulher e direito de votar, publicado em 1868, a autoria da obra era atribuída a uma autora identificada somente pela sigla A.R.T.S. A partir desse indício, a pesquisa realizada por Ribeiro não apenas conseguiu descobrir que a sigla se referia a Anna Rosa Termacsics dos Santos como também foi capaz de reconstituir muitos elementos de sua trajetória de vida.

Blog da BBM – Como as mulheres brasileiras da segunda metade do século XIX manifestavam suas reivindicações e quais eram os principais pontos defendidos por elas?

Cristiane Ribeiro: No decorrer da História, as mulheres utilizaram muitas formas para contestar a condição de opressão em que se encontravam. Há diversos indícios que comprovam isso. Mulheres negras, por exemplo, resistiram de diversas maneiras à escravidão, seja através de fugas para quilombos, abortos forçados para não submeter seus filhos/as à condição de escravizados ou até mesmo através da justiça, que no século XIX foi espaço fundamental para que reivindicassem a liberdade, como mostram processos judiciais. Já as mulheres brancas e intelectuais, que viviam em um mundo completamente oposto, utilizaram fundamentalmente suas penas. Através da escrita, essas mulheres colocaram suas ideias para circular no espaço público – por meio de periódicos e livros, por exemplo – fazendo com que o debate sobre os seus direitos aparecesse naquele momento. As brasileiras de meados do século XIX também foram muito influenciadas pelas discussões internacionais. A principal pauta colocada nesse momento esteve relacionada ao direito educacional. Para se ter uma ideia, os currículos de meninos e meninas eram completamente diferentes no quesito gênero. Aos meninos caberiam os aprendizados de aritmética, ciência e história. Às meninas, por sua vez, eram direcionados os aprendizados básicos de leitura e escrita e os relacionados aos cuidados com o lar, como corte, costura, culinária, boas maneiras e, vez ou outra, algumas lições de idiomas e música, normalmente piano. Tudo isso fez com que as mulheres vivessem em condições coercitivas de privação do desenvolvimento de suas faculdades intelectuais e profissionais.

Blog da BBM – Quais os principais pontos reivindicados pelo Tratado sobre emancipação política da mulher e direito de votar, publicado em 1868 e assinado apenas com a sigla A.R.T.S?

Cristiane Ribeiro: O Tratado sobre a emancipação política da mulher e direito de votar traz uma infinidade de reivindicações. À data de sua publicação, em 1868, as mulheres não tinham direitos mínimos garantidos pela legislação. Não podiam frequentar universidades ou cursos especializados, seguir alguma carreira profissional e votar. Até mesmo aquelas que fossem ricas e com propriedades eram impedidas, segundo o Código Comercial de 1850, de ser as responsáveis legais por seus patrimônios, cabendo isso a seus maridos. O Tratado surge nesse momento de exclusão sistemática do sexo feminino do espaço público e reivindica os direitos das mulheres em uma esfera ampla: educacional, legal, trabalhista, matrimonial e política. A ideia de emancipação política da mulher, segundo a autora, seguia um caminho lógico que, de forma bastante concisa, iniciava-se por uma boa educação, profissionalização, direito a tomar parte da política – tanto por meio do voto quanto por meio da candidatura a cargos públicos – e direito a uma relação igualitária no contrato do casamento. Todavia, também é importante ressaltar o contexto de que se fala, em que a escravidão e as desigualdades estruturais resultantes dela eram fatores de forte exclusão. Para a autora do Tratado, por exemplo, os direitos reivindicados estavam destinados apenas às mulheres instruídas, uma fração ínfima das mulheres brasileiras. Para se ter uma ideia, mulheres escravizadas não tinham nem mesmo o direito de manter suas próprias famílias, sendo a maioria separada de seus filhos/as logo depois que nasciam.

Primeira página do Tratado

Blog da BBM – Em que contexto sócio-histórico se deu a publicação do Tratado?

Cristiane Ribeiro: Olha, falar resumidamente de um período em que tanta coisa aconteceu é difícil. É importante não esquecermos que tudo se movia a partir de um governo monárquico que usufruía do regime escravocrata. Na esfera jurídica, como comentei antes, as mulheres eram sistematicamente destituídas de direitos mínimos. Já no que se refere aos acontecimentos políticos, ao longo da década de 1860 cresciam as contestações à monarquia e ao imperador D. Pedro II. Outro ponto importante de contestação estava relacionado ao sistema eleitoral. O debate sobre o assunto girava em torno da necessidade de uma reforma do sistema, que há muito tempo sofria com fraudes. Em âmbito internacional, nesse período o sufrágio feminino era discutido no Reino Unido e nos EUA mulheres organizavam convenções para debater assuntos relacionados à abolição da escravidão e aos seus direitos civis e políticos. Em suma, a década de 1860 era propícia para que todas as ideias presentes na obra fossem postas no debate público. Elas são, portanto, resultados diretos de seu momento de produção.

Blog da BBM – Quais as principais ideias, autoras e autores com os quais a autora do Tratado dialoga?

Cristiane Ribeiro: Essa é uma questão que rende muito, afinal, ela está citando e se apropriando de muita gente, sejam vivos/as em 1868 ou não. No decorrer da pesquisa, eu levantei cerca de 112 nomes citados pela autora, entre filósofos, políticos, literatas/os, reis, rainhas, advogadas/os, jornalistas, poetisas etc. Isso comprova sua grande percepção e conhecimento histórico do tempo em que viveu. Nomes como Jean Jacques Rousseau, John Locke, Stuart Mill, Friedrich Schiller, Condorcet, Madame de Stael, George Sand, Lucrécia Bórgia, Taylor Coleridge e Mme. La Plache figuram como algumas das personagens que aparecem no decorrer da leitura de suas páginas. Ela foi uma mulher erudita, que lia muito, lia sobre todos os temas possíveis, inclusive em outros idiomas.

Blog da BBM – Em que circunstâncias editoriais o Tratado veio a público e como a obra foi recebida pelos leitores?

Cristiane Ribeiro: O Tratado foi impresso nos primeiros meses de 1868, pela Tipografia Paula Brito, um estabelecimento que teve como idealizador Francisco de Paula Brito. Esse editor teve atuação significativa no meio editorial daquele momento, o que possibilitou projetar seu nome e suas relações no universo das letras. Nomes como Machado de Assis, Antônio Gonçalves Dias e Joaquim Manuel Macedo frequentaram sua editora. Todavia, em 1868, Paula Brito já havia falecido (morreu em 1861) e era sua mulher, Rufina Rodrigues da Costa, quem estava à frente dos negócios. A viúva encontrava-se repleta de dívidas, que dificultaram, e muito, a manutenção das atividades editoriais. Em 1868, a tipografia imprimiu pouquíssimas obras e o Tratado foi uma das poucas publicadas naquele ano a marcar presença nos periódicos. A autora pagou pelos serviços, acredito que em condições bem mais acessíveis, devido à situação de crise por que passava Rufina. As características materiais da edição também demonstram uma produção mais barata. O Tratado é um livro de bolso, que tem 15,4 cm de altura por 11,5 cm de comprimento, tamanho um pouco menor que um lápis, e o papel utilizado é de qualidade inferior. Localizei anúncios da obra em diversas livrarias do Rio de Janeiro: os preços variavam de 1$000 a 3$000 e há indícios de que o livro circulou em outras outras províncias e mesmo em outros países.

Capa do Tratado

Blog da BBM – Ao longo de sua pesquisa de mestrado, você identificou a identidade da autora do Tratado. Você poderia contar como foi esse processo de descoberta?

Cristiane Ribeiro: Essa é a típica questão que me anima, às vezes rola aquela empolgação de historiador/a que adora escarafunchar arquivos e seus papéis amarelos. Vamos lá, tentarei ser breve. A única identificação de autoria do Tratado é a sigla A.R.T.S., impressa na capa do livro. Os periódicos da época tampouco dão a identidade da autora. Descobrir que a sigla se refere a Anna Rosa Termacsics dos Santos foi uma das minhas maiores satisfações. Digo isso pois desde a primeira vez que escrevi para a BBM, em fevereiro de 2016, quando ainda era graduanda em História, iniciei uma busca incansável por mais informações sobre a obra, que até então era desconhecida nos espaços acadêmicos. Não localizei nenhum artigo, dissertação ou tese que analisasse suas ideias ou apontasse indícios sobre sua autoria. Apenas o Blog da BBM havia publicado alguns poucos dados até então, mas o livro ainda não estava disponível no acervo digital da instituição. Após solicitar sua digitalização aos bibliotecários da BBM, recebi uma cópia digital do Tratado [a obra também foi disponibilizada na BBM Digital: https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/6702]. Após isso, li e reli aquelas páginas várias vezes e a cada leitura eu ficava mais intrigada; afinal, uma mulher estava ali reivindicando direitos em um sentido amplo e também ousando ao falar em voto feminino em um momento que isso pouco aparecia nos debates. Iniciei então uma pesquisa de mestrado sobre a obra, o que me permitiu avançar nas investigações. O primeiro caminho que percorri foi a análise de jornais. Os anúncios de venda da obra me forneceram muitas informações. Neles constavam, por exemplo, o preço da obra, os locais em que era possível adquiri-la e para quem ela estava sendo direcionada. Nesses anúncios, o endereço da autora – na rua Sete de Setembro, no 223/1ºandar – era um dos locais onde a obra podia ser adquirida. Essa informação foi o fio condutor da investigação. Cruzei-a com as informações do Almanak Laemmert, um impresso anual com mais de mil páginas que veiculava informações variadas sobre a Corte carioca, dentre as quais anúncios de serviços. No Almanak descobri que na rua Sete de Setembro no 223/1º eram dadas aulas de piano e canto por uma professora chamada Anna Rosa Termacsics dos Santos. O percurso não terminou por aí. Eu precisava obter mais informações sobre Anna Rosa Termacsics dos Santos. Seu sobrenome chamou inicialmente sua atenção. Descobri que Termacsics é um nome da região que hoje abarca a Croácia, Áustria e a Hungria, o que me levou a contatar diversas instituições arquivísticas dessa região. Depois de pesquisar e cruzar as informações de documentos de várias instituições, descobri que Anna Rosa Termacsics dos Santos foi uma húngara que veio para o Brasil aos 7 anos de idade e aqui permaneceu até o falecimento, em 15 de outubro de 1886. Foi por meio dos diversos documentos que sobreviveram ao tempo, numa prática indiciária de pesquisa, que consegui uma infinidade de informações sobre a autora do Tratado de 1868.

Blog da BBM – Conte um pouco sobre a trajetória de vida de Anna Rosa Termacsics dos Santos. Além da publicação do Tratado, ela participou por outros meios das discussões feministas de seu tempo?

Cristiane Ribeiro: A reconstrução de trajetórias de pessoas que já não existem é uma tarefa desafiadora. Para dar inteligibilidade a uma narrativa histórica, historiadores/as devem reconstruir inúmeros rastros com que se deparam. No caso de Anna Rosa, há muitas lacunas sobre sua vida, seja por conta da não localização de fontes precisas, seja pela impossibilidade de fazer afirmações generalizantes. Postas essas ressalvas, é possível afirmar que Anna Rosa chegou ao Brasil por volta de 1828, quando tinha cerca de 7 anos de idade, fixando-se inicialmente na província paulista, região de Taubaté, onde seu pai tentou se estabelecer com negócios de produção e comercialização das vinhas. Em 1836, aos 15 anos, ela lecionou, ao lado de suas duas irmãs, no estabelecimento educacional da família, que ofertava aulas de piano, costura, corte e bordado. Esse fato possivelmente é o marco na sua experiência com a docência, sobretudo a musical, trabalho que a acompanhou até os seus últimos dias de vida.

Não consegui definir em qual data específica ela chegou ao Rio de Janeiro, mas sei que a partir de 1850 seu nome começou a constar nos anúncios anuais e diários dos meios de comunicação da Corte carioca. Além de professora de piano e canto, ela lecionou idiomas e primeiras letras em diversas casas e colégios da cidade, em um cansativo trânsito diário pelas ruas cariocas. Anna Rosa também também chegou a trabalhar na governança, principalmente com os cuidados da casa de homens solteiros e viúvos. Ela não se casou e permaneceu sem prole, condição que dificultava, e muito, a sua mobilidade no universo público de meados do XIX, que devia ser ocupado apenas por homens. Às mulheres brancas e intelectuais como ela caberia o espaço doméstico e suas funções correlatas. Todos esses fatores aparecem descritos em seu texto, que traz muito de suas experiências com as opressões de gênero que relegou historicamente mulheres à condição de inferiores e contra a qual Anna Rosa se colocou obstinadamente. Ela teceu, por exemplo, críticas contundentes ao contrato do casamento, à falta de postos de trabalho e à desigualdade salarial no universo do trabalho. Como mulher erudita que foi, é de imaginar que ela viajou bastante e manteve importantes trocas culturais com seus pares. Frequentou países como Chile, Argentina, França e Inglaterra. Nesse último despontavam diversas mobilizações pelo direito ao voto das mulheres, o que poderá ter influenciado a publicação do Tratado.

No decorrer dos anos ela mudou muito de endereço, sempre residindo em pequenos sobrados, que eram anunciados como espaços ideais para pequenas famílias ou senhoras sós. Ao que parece, compartilhou a casa apenas com algumas escravizadas com filhas moças, que realizavam todas as tarefas da casa e outras fora, como serviços ambulantes nas ruas. O que mais chama a atenção em toda sua trajetória é a necessidade do trabalho como sustento econômico, já que foi uma mulher que trabalhou muito e que deixou isso claro em seus textos. Além da publicação do Tratado em 1868, Anna Rosa também publicou outros pequenos artigos sobre o mesmo tema na imprensa periódica. Constatei que até alguns meses antes de vir a óbito, no dia 15 de outubro de 1886, Anna Rosa Termacsics dos Santos figurava entre as professoras anunciantes de serviços em jornais, o que dá indícios de que ela não permaneceu doente muito tempo.

Blog da BBM – Está prevista uma reedição do Tratado sobre emancipação política da mulher e direito de votar? Há elementos da obra de Anna Rosa Termacsics dos Santos que se mantêm atuais para o debate feminista contemporâneo?

Cristiane Ribeiro: Sim. Estou trabalhando, junto com a Edições Câmara, na reedição da obra. A proposta é que o nome da autora apareça logo na capa, o que seria uma forma de reconhecimento, ainda que tardio, de sua trajetória de luta, que também é nossa. Se tudo der certo, até meados deste ano o Tratado sobre a emancipação política da mulher e direito de votar estará publicado e disponível para aquelas/es que tenham interesse em buscar as raízes da história da luta das mulheres no Brasil. Muitas das questões colocadas no Tratado ainda permanecem na agenda feminista contemporânea, ressignificadas, claro, após mais de um século e meio de luta. A própria ideia de participação política reivindicada pelo Tratado, sobretudo no que se refere à elegibilidade, é um problema para nós mulheres, que ainda temos só 14% de representação no legislativo federal, o que dá uma dimensão das dificuldades que as mulheres temos de enfrentar nas estruturas políticas e partidárias para se eleger. Do mesmo modo, é sempre importante conhecer nossa história para que aprendamos sobre nosso passado, uma vez que quando Anna Rosa escreveu, as questões colocadas eram completamente diferentes das que temos hoje, ainda bem! Os feminismos avançaram e têm avançado cada vez mais. Quando falamos em direitos das mulheres temos que ter ciência que eles não são, e nunca foram, os mesmos para todas. É preciso entender a diferença de gênero a partir de diversos marcadores sociais, que, aliás, carregam resquícios desse nosso passado escravocrata vigente no XIX.

Saiba mais

Ribeiro, Cristiane de Paula. A vida caseira é a sepultura dos talentos: gênero e participação política nos escritos de Anna Rosa Termacsics dos Santos (1850 1886).

eresa Margarida da Silva e Orta (1711-1793), a primeira romancista de língua portuguesa. Publicou inicialmente sob o pseudônimo de Dorotéia Engrassia Tavareda Dalmira.

Vida literária

Teresa Margarida escreveu as Aventuras de Diófanes (1777), livro de claro enjagamento nas ideias iluministas. No livro Obra Reunida, da Série Revisões, publicado em 1993, além de suas Máximas de Virtude e Formosura (1752), encontram-se também os textos que escreveu na clausura do Mosteiro de Ferreira e Aves, para onde fora mandada pelo Marquês de Pombal por insubordinação. São eles o "Poema épico-trágico", a "Novena do patriarca São Bento" e a "Petição que a presa faz à rainha N. Senhora". Sobre ela, na mesma coletânea há depoimentos dos primeiros críticos, como Rodrigo de Sá e Barbosa Machado, e textos críticos de Ernesto Ennes, Tristão de Athayde e Rui Bloem.

Falecimento: 24 de outubro de 1793, Lisboa, Portugal

O primeiro romance publicado por uma mulher em língua portuguesa foi o da brasileira Teresa Margarida da Silva e Orta, em 1752. O livro se chamava Máximas de virtude e formosura e foi reeditado sob o nome Aventuras de Diófanes. Teresa utilizava o pseudônimo de Dorotéia Engrássia Tavareda Dalmira

CategoriasCuriosidades

Vida literária

Teresa Margarida escreveu as Aventuras de Diófanes (1777), livro de claro engajamento nas ideias iluministas. No livro Obra Reunida, da Série Revisões, publicado em 1993, além de suas Máximas de Virtude e Formosura (1752), encontram-se também os textos que escreveu na clausura do Mosteiro de Ferreira e Aves, para onde fora mandada pelo Marquês de Pombal por insubordinação. São eles o "Poema épico-trágico", a "Novena do patriarca São Bento" e a "Petição que a presa faz à rainha N. Senhora". Sobre ela, na mesma coletânea há depoimentos dos primeiros críticos, como Rodrigo de Sá e Barbosa Machado, e textos críticos de Ernesto Ennes, Tristão de Athayde e Rui Bloem.

Biografia

a primeira mulher romancista em língua portuguesa.[11][nota 1]

Filha de José Ramos da Silva, cavaleiro da Ordem de Cristo, provedor da Casa da Moeda de Lisboa, e de Catarina de Orta, Teresa nasce em São Paulo, no Brasil Colonial[7]. Segundo Tristão de Ataíde, a família de Teresa era um dos fenômenos sociais mais expressivos do Brasil do período. José Ramos da Silva, pai de Teresa Margarida, viera para o Brasil em 1695. Em 1704, casou-se com D. Catarina de Orta, de família ilustre paulistana. Nessa época, já era um dos homens mais ricos de São Paulo, proprietário de imóveis na cidade e de terras auríferas e diamantinas em Minas Gerais. Foi um dos que fizeram fortuna atuando como fornecedor dos “bandeirantes”, dos paulistas.[8]

Aquando do regresso da família a Lisboa, Teresa e a irmã estudam no [[Convento das Trinas, com o objetivo de seguirem a vida religiosa. Casa com Pedro Jansen Moller van Praet, com quem tem doze filhos[7]; e foi dama das Cortes de D. João V e D. José I[9]. É fluente em português, francês e italiano[7].

Depois da morte do seu esposo, quando apenas tem 42 anos, Teresa é acusada de mentir ao rei. Por ordem do Marquês de Pombal, Teresa é mantida em cativeiro, durante sete anos, no Mosteiro de Ferreira de Aves[2]. Em 1777 sai em liberdade, e passa a viver com o cunhado, monsenhor e inquisidor, Joaquim Jansen Moller[2].

Obras

Manuscritas

- Theresa Margarida da Silva e Horta encerrada no mosteiro de Ferreira encaminha aos ceos os seus justissimos prantos no seguinte poema epico-tragico

- Novena do Patriarcha S. Bento

- Carta dedicatória À Abadessa D. Anna Josepha de Castel-Branco

Impressas

- Máximas da virtude, e fermosura com que Diofanes, Clyminea, e Hemirena Principes de Thebas venceraõ os mais apertados lances da desgraça, Lisboa, Officina Miguel Manescal da Costa, 1752.

- Aventuras de Diófanes, Imitando o sapientisssimo Fenelon na sua Viagem de Telemaco[10]

- Aventuras de Diófanes, imitando o Sapientissimo Fenelon na sua Viagem de Telemaco por Dorothea Engrassia Tavareda Dalmira. Seu verdadeiro author Alexandre de Gusmão[11]

- Historia de Diofanes, Clymenea e Hemirena, Principes de Thebas. Historia Moral escrita por huma Senhora Portugueza, Lisboa, Typographia Rollandiana, 1818

Obras póstumas

No livro Obra Reunida, da Série Revisões, publicado em 1993[12], além de suas Máximas de Virtude e Formosura (1752), encontram-se também os textos que escreveu na clausura do Mosteiro de Ferreira de Aves. São eles o Poema épico-trágico, a Novena do patriarca São Bento e a Petição que a presa faz à rainha N. Senhora. Sobre ela, na mesma coletânea há depoimentos dos primeiros críticos, como Rodrigo de Sá e Barbosa Machado, e textos críticos de Ernesto Ennes, Tristão de Athayde e Rui Bloem.

A dama estrangeira ou o mistério das letras misturadas

ANA MIRANDA

ESPECIAL PARA A FOLHA

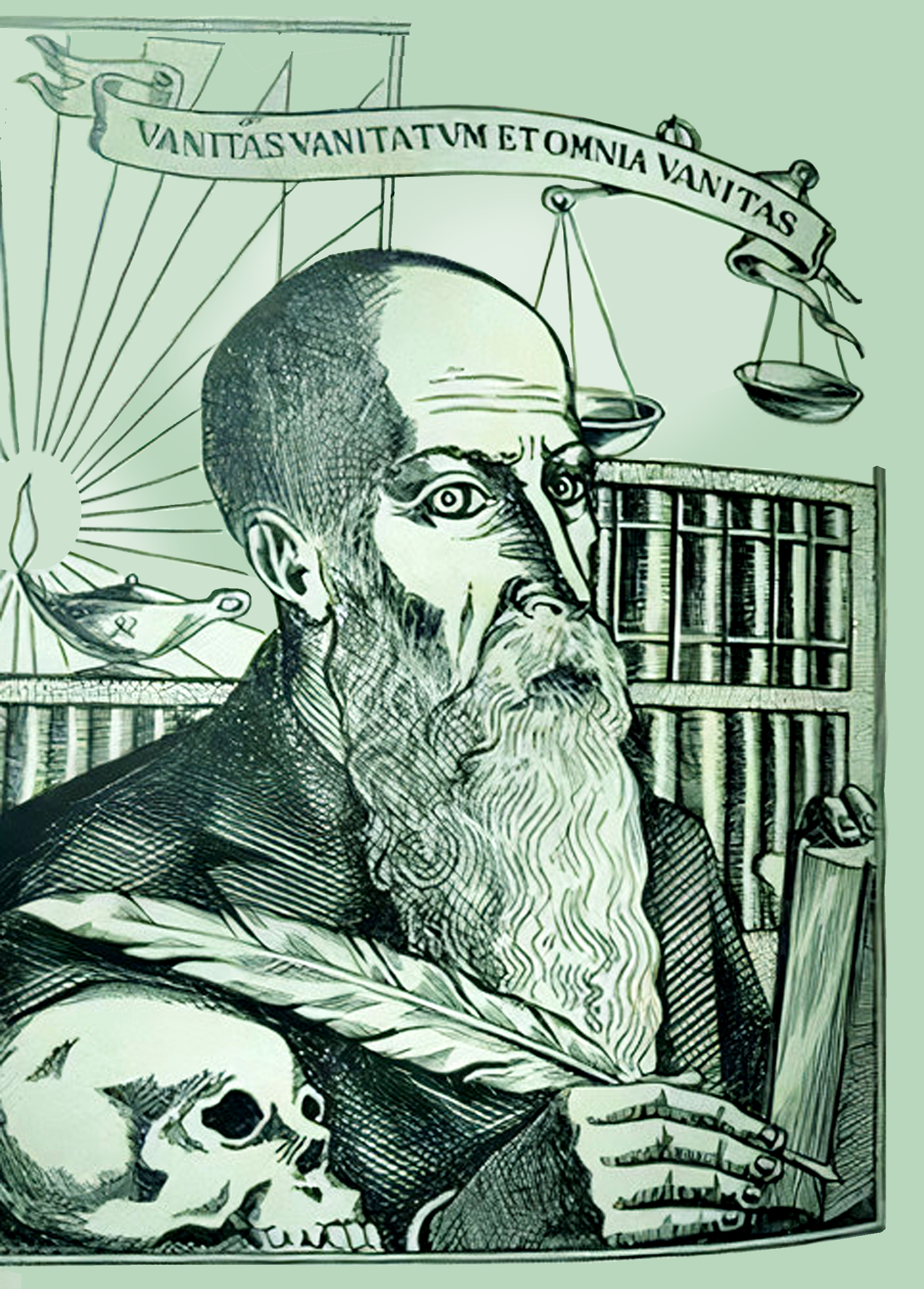

Um homem chega ao palácio real em Lisboa. Cruza os corredores, entra na sala de música e se ajoelha aos pés da princesa. Entrega à adolescente um delicado exemplar de um livro dedicado à alteza que, melancólica, o deposita em uma almofada. Na capa está escrito: "Máximas de virtude e formosura, com que Diófanes, Climenéia e Hemirena, príncipes de Tebas, venceram os mais apertados lances da desgraça, oferecidas à princesa nossa senhora, a senhora d. Maria Francisca Isabel Josefa Antonia Gertrudes Rita Joanna. Por Dorothea Engrassia Tavareda Dalmira. Lisboa, na oficina de Miguel Manescal da Costa, impressor do Santo Ofício. Ano 1752, com todas as licenças necessárias".

A princesa dá um sorriso estranho, percebe-se um ar de loucura nos seus olhos.

Não se sabe quem é Dorothea Engrassia Tavareda Dalmira, a autora do romance que conta as aventuras dos reis de Tebas, escrito para a futura rainha, ensinando-lhe regras de comportamento e atacando a monarquia, da mesma forma que Fénelon escrevera as aventuras de Telêmaco para instruir o jovem duque de Borgonha, ensinando-lhe mitologia e poesia gregas, e para fazer críticas a seu avô, Luís 14. Na Corte sussurram pelos corredores, durante as tertúlias, as festas, as caçadas: quem teria tido a ousadia de escrever aquele romance que critica o despotismo do rei? Descobre-se que Dorothea, simplesmente, não existe.

À mesa de gamão, um padre e um conde procuram desvendar o segredo que há no nome suposto da autora. Estendem no veludo as 32 letras do nome de Dorothea Engrassia Tavareda Dalmira e realizam toda sorte de combinações. Depois de uma noite em claro, muitas doses de licor de anis e bocetinhas de rapé, têm a revelação: é um anagrama perfeito do nome Dona Theresa Margarida da Silva e Orta, sem sobrar nem faltar uma só letra.

Os dois homens se assombram. É a amiga de Alexandre de Gusmão!

Que senhora é esta?

Numa sessão de academia, o padre e o conde falam sobre sua descoberta. O livro, de intensa erudição, foi escrito por uma senhora, dona Theresa Margarida, irmã do moralista Mathias Ayres, que acaba de publicar uma reflexão sobre a vaidade dos homens. "Certamente a autora foi orientada pelo irmão e pelo protetor Alexandre de Gusmão", diz o padre.

Alguém lembra que o livro pode ter sido escrito pelo próprio Alexandre. O geógrafo e embaixador Alexandre de Gusmão, 57 anos, foi secretário privado do rei dom João 5º e autor de libretos de óperas. Um homem de espírito sarcástico, que enviava aos inimigos cartas "rápidas e cortantes como chicotadas", o mais esclarecido de sua época, de grande influência na Corte até a morte do rei, dois anos antes. É irmão de Bartolomeu, o padre criador de um aeróstato e que diante de dom João 5º fez um pequeno balão de papel com foco ígneo subir até o teto da sala, pelo que passou a desfrutar de muita popularidade como Padre Voador.

"Alexandre de Gusmão pode ser o autor do romance, pois é conhecido seu iluminismo de estrangeirado, seu horror ao despotismo e sua virulência na crítica ao novo governo."

"Por que precisaria Alexandre se fazer passar por mulher, em vez de receber as glórias da autoria do romance?", diz alguém.

"As glórias e os cárceres."

"Ora, pode ter sido escrito pelo irmão de Alexandre, o padre Bartolomeu", zomba um acadêmico.

"Este está mais interessado em máquinas elevatórias, modos de bombear água dos navios e um sistema de lentes."

"Para assar carne ao sol", grita alguém. Ecoam gargalhadas na sala.

"Dona Theresa, por sua vez, teria motivos para não revelar que é a autora do romance", diz o conde.

"No livro pode-se perceber uma reação contra a política adotada pelo novo rei dom José 1º. Isso, por acaso, é assunto para uma senhora?"

"Por que não?", responde o padre. "Nas palavras que antecedem a obra, a autora reafirma", o padre abre o livro e lê, "esta obra, lembra-te que é de mulher, que nas tristes sombras da ignorância suspira por advertir a algumas a gravidade de Estratônica, a constância de Zenóbia, a castidade de Hipona, a fidelidade de Políxena e a ciência de Cornélia. Sim, a autora é uma senhora, dona Theresa Margarida, a filha de José Ramos da Silva".

"Mas quem é esta senhora?", perguntam-se as pessoas presentes.

Prazeres no claustro

Theresa Margarida é uma bela mulher de cerca de 40 anos de idade. Embora não seja nobre, é aceita nos salões reais, nas conferências secretas e eruditas das academias, nas aulas no paço, pois foi educada no convento das Trinas, letrada, instruída em poesia, música, astronomia, e é conhecedora de línguas. Seu pai possuía o palácio dos Condes de Alvor, propriedades em Alemquer, em Belas, a quinta da Corujeira, onde se enchem a cada ano mais de 300 pipas de vinho e tantas outras quintas, capelas, abegoarias, logradouros, vastíssimos domínios. Seus amigos são pessoas poderosas do governo anterior, dizem até que Theresa teria beijado a mão de dom João 5º num Te Deum em Odivelas, onde o soberano ia se encontrar com sua amante, a freira Maria Paula, e que o rei apreciava o comportamento exuberante da súdita, afinal, fora ele quem mandara as mulheres arrancarem do rosto os véus negros, quem abrira as janelas do paço, iluminara com milhares de velas os salões, colorira as roupas, fizera cintilarem aljôfares e damascos, mandara que toucassem os rostos com pós alvos, cobrira de ouro os colos das mulheres e permitira que os homens usassem leques. Mas Theresa sempre foi vista com reserva na Corte, pois é estrangeira. Nasceu no Brasil.

Nasceu em São Paulo, enquanto seu pai, minerador enriquecido nas Minas Gerais, com um pequeno exército de escravos lutava no Rio de Janeiro para expulsar os franceses que haviam invadido a cidade em 1711. Desses colonos, diziam em Portugal serem daquele tipo de rapaz que foi de pés descalços "roubar nos Sertões as Minas, e cá vem dispender às mãos cheias", e mais, "esquecido do seu antigo estado; porque toda a memória conserva no presente: Trovão da rua nova, nos dias de pagamento, e muitas vezes sucede ser relâmpago a sua riqueza".

Mas a riqueza do pai de Theresa Margarida era sólida. Quando a menina tinha cerca de cinco anos, ele voltou ao reino e comprou ingresso entre a nobreza, tendo em toda sua vida emprestado dinheiro a fidalgos como o marquês de Valença, que nunca lhe pagou, ou o conde de Ericeira, que o olhavam, todavia, com desdém. O pai pôde educar seu filho como um nobre e suas filhas nos melhores conventos. No mosteiro das Trinas, Theresa conheceu uma vida de liberdade e prazer, entre grades de doces, lausperenes, visitas de homens apaixonados por freiras, as mulheres mais desejadas na época, as musas, as amantes. Ali, sem a presença opressiva do pai, Theresa aprendeu a ler, escreveu poemas, conheceu rapazes, apaixonou-se e decidiu que não queria ser freira. Contra a vontade dos pais, deixou o mosteiro.

Também enfrentando as tempestades familiares, resolveu casar com o jovem que amava, filho de um desembargador, mas sem nenhum sangue azul. O pai ameaçou deserdá-la, não permitiu que ela avistasse o pretendente, expulsou de casa a criada que guardava as cartas de amor, fez insinuações torpes sobre sua honra, ficou doente à morte durante seis meses, mas nada a demoveu. O pai a meteu numa carruagem, levou-a para a quinta da Agualva e a trancou num quarto escuro, sem deixar que falasse com ninguém. Obrigou-a a assinar um papel sem saber o que continha, subornou gente, fez tudo para impedir o casamento.

Porém, depois de uma batalha judicial, instruída pelo sogro, usando uma lei que protegia as filhas que desejavam contrair matrimônio sem autorização do pai, com apenas 16 anos Theresa Margarida casou com o holandês. O pai cumpriu sua promessa e por uma escritura pública a deserdou. Em meio a dificuldades financeiras, uma gravidez atrás da outra, brigas familiares, obrigações domésticas, maternais e de esposa e intensa vida intelectual, ela teria escrito o romance.

"Impossível", gritou alguém, indignado.

Paixões líricas e fatais

Sete anos depois de publicado, o livro foi registrado pelo abade Barbosa Machado, no tomo 4 da monumental "Biblioteca Lusitana", como de autoria de Theresa Margarida da Silva e Orta. Antes de fazer tal afirmação, o abade consultara Alexandre de Gusmão sobre sua bibliografia, que lhe dissera não ter nada escrito; isso em 1740, mas Theresa também fora consultada e, quando o abade publicou sua "Biblioteca", ela não a contestou. Porém, depois da morte de Theresa, em 1790, uma nova edição atribuiu, na capa, a verdadeira autoria a Alexandre de Gusmão, o embaixador e não seu padrinho, jesuíta que vivera no Brasil, e que, este sim, escrevera obras de ficção.

"Aventuras de Diófanes", como foi intitulado na segunda edição, é, portanto, o primeiro romance publicado por um autor brasileiro (Alexandre também era paulista, nasceu em Santos). Theresa o escreveu um século antes de ser publicado o que costumamos registrar como primeiro romance brasileiro, "A Moreninha", de Joaquim Manoel de Macedo.

O livro de Theresa é lindo. Sensível e corajoso, repleto de paixões líricas e fatais, inconformista, fez muito sucesso na época, tendo quatro edições, o que era muito raro. As mulheres em Portugal, até então, costumavam escrever apenas textos conventuais ou religiosos. É romance da maneira como concebemos hoje a palavra, uma narrativa em prosa, com personagens, seus diálogos e reflexões, descrições, conectivas de narração. Apresenta uma literatura corrompida pela relação impossível da Arte com o Bem e uma linguagem que se ressente do peso do moralismo doutrinário. Mas é elegante, ousado, pré-romântico, apesar de imitar os modelos clássicos greco-romanos e os seiscentistas franceses. Theresa rompe com o barroco e o castelhanismo e se mostra "estrangeirada", como seu irmão Mathias, o que era a vanguarda da época. Há um narrador onisciente que conta a história, mas em seguida o mesmo episódio é narrado com mais detalhes e impressões pelo personagem, como lembrança de sua última desventura.

Conta a história dos reis de Tebas que, com os filhos, partem numa esquadra para a ilha de Delos. Surpreendidos por uma tempestade, são atacados por dois navios argelinos. O rei, Diófanes, é aprisionado e vendido aos coríntios. O filho é morto. A mãe e a bela filha, Hemirena, ficam em Argos, separadas uma da outra. Hemirena se torna escrava de Anquísia, que, com ciúmes da princesa, a manda para o campo, na esperança de que o vento, o sol, a chuva estraguem sua beleza. O pastor Túrnio, irmão de Anquísia, se apaixona por Hemirena e deseja casar com ela. A irmã não permite e a vende à princesa de Atenas. O pastor, inconsolável, sem saber do destino de sua amada, enlouquece.

Em Atenas, com narrativas em lágrimas, Hemirena encanta sua senhora, Beraniza, que, ao descobrir as origens nobres da escrava, torna-se sua amiga e interlocutora, quando se sucedem diálogos entre as duas princesas repletos de noções de virtude. O príncipe Ibério, igualmente, sucumbe ao fascínio de Hemirena e deseja casar com ela, que recusa. Beraniza fica doente e morre. O príncipe torna Hemirena sua prisioneira. Mas, numa noite, Hemirena foge, "com vestido de homem, disposta com aquele fingimento a vencer os maiores assaltos de sua cruel fortuna".

Hemirena encontra um mendigo coberto de chagas e trava com ele um diálogo sobre as dores físicas e as morais, sobre as relações entre súditos e reis, sobre a inveja, a ingratidão, os homens e seus venenosos enganos. O mendigo é seu pai, o rei Diófanes, e Hemirena parte para não ser reconhecida. Depois encontra sua mãe, desmemoriada, numa caverna de pedras, onde a rainha vive entre feras. Ambas passam a viver com pastores, como mãe e filho. Hemirena encanta as pastoras, respondendo com inteligência a suas perguntas e com mais conselhos sobre o comportamento dos nobres e a virtude, sobre as mulheres, o casamento, os adornos, os efeitos do ócio e os da paixão.

A bela pastora Atília, entretanto, se apaixona por Hemirena, pensando tratar-se de um homem, motivo pelo qual a princesa e a rainha fogem, até Esparta, depois vão para Micenas e novamente para Corinto, numa triste peregrinação, e depois de mais viagens, discursos, diálogos, conselhos, prisões, naufrágios e novas paixões, a bela Hemirena retorna, com os pais, a Tebas, onde se realizam grandes festas para os soberanos. São 266 páginas, que terminam com uma ingenuidade tipicamente feminina, quando a autora diz que "sempre é vencedora a verdade, e que a formosura triunfa, quando é constante a virtude".

Dona Theresa Margarida, porém, passou os últimos anos de sua vida encarcerada no mosteiro de Ferreira, por ordem de seu inimigo, o marquês de Pombal, onde ela escreveu um longo poema épico-trágico, dividido em cinco prantos, para contar suas dores e tristezas. Seu livro caiu no esquecimento.

Referências

- ↑«GÊNERO(S) NA OBRA DE TERESA MARGARIDA DA SILVA E ORTA» (PDF). Mulher e Literatura. Consultado em 2 de janeiro de 2018

- ↑ Ir para:ab c Flores, Conceição. «Teresa Margarida da Silva e Orta (1711-1793)». Revista Convergência. Consultado em 6 de outubro de 2017

- ↑Ennes, Ernesto Jose Bizarro (1944–1952). Dois paulistas insignes. Col: Bibliotheca Pedagógica Brasileira. Série V. Brasiliana; v. 236. 2. São Paulo: Ed. Nacional

- ↑Ennes, Ernesto (abril–junho de 1953). «Uma Poetisa brasileira (1711 ou 1712-1793)». São Paulo. Revista de história. 6 (14): 421-436

- ↑Vidal, Barros. Precursoras brasileiras. Rio de Janeiro: A Noite. 277 páginas

- ↑Série Histórias Não Contadas - "As Mensageiras" - Primeiras Escritoras do Brasil Câmara dos Deputados - acessado em 6 de março de 2021

- ↑ Ir para:ab c «Teresa Margarida da Silva e Orta». "Escritoras em Português" - Projeto FLUL. Consultado em 6 de outubro de 2017

- ↑FURQUIM, Tânia Magali Ferreira; A vida conturbada de Teresa Margarida. Capítulo 1: A época de Teresa Margarida

- ↑Revista Colóqui/Letras n.º 110/111 (Julho de 1989). Huma Senhora do Século XVIII - Theresa Margarida da Silva e Orta, pág. 35.

- ↑Aventuras de Diófanes, Imitando o sapientisssimo Fenelon na sua Viagem de Telemaco, Lisboa, Régia Officina Tipográfica, 1777

- ↑Aventuras de Diófanes, imitando o Sapientissimo Fenelon na sua Viagem de Telemaco por Dorothea Engrassia Tavareda Dalmira. Seu verdadeiro author Alexandre de Gusmão, Lisboa, Régia Officina Tipográfica, 1790

- ↑Orta, Teresa Margarida da Silva e (1993). Obra reunida Teresa Margarida da Silva e Orta. Col: Série Revisões 4. Introdução, pesquisa bibliográfica e notas de Ceila Montez. Rio de Janeiro: Graphia. 244 páginas