O REVASCULARIZADO

O REVASCULARIZADO

Raimundo Floriano

O doutor José Luiz, diretor do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, examinava os resultados dos exames que eu fizera no check-up anual, para dar seu diagnóstico rotineiro. Afinal, sempre fui um paciente disciplinado, diabético consciente, dieta rigorosa, glicemia – taxa de açúcar no sangue – e colesterol, nos desejados limites. Ele ia passando folha por folha, falando baixinho tarará, tarará, tarará. De repente, um grito de espanto: “Epa!”

Minha gente, vocês não sabem o que é o Epa! De seu médico num momento desses. Gela até os óculos!

– O que foi, doutor? – Perguntei assustado.

– Raimundo, seu teste ergométrico – prova de esforço – detectou uma isquemia na coronária direita.

Queria dizer que a artéria irrigadora direita do meu coração necessitava de limpeza.

– E é grave, doutor?

– Não posso afirmar isso agora. Depende de novos exames. Vou encaminhá-lo ao Hospital Santa Luzia. Lá, o doutor Edmur Carlos de Araújo, especialista no assunto, fará em você uma cineangiocoronariografia.

– Doutor, eu estou é lascado!

– Não, Raimundo. Não é bem assim. O Edmur faz mais de dez exames desses por dia. Não dói. A anestesia é apenas no local onde ele vai introduzir o cateter – atenção, minha gente, pronuncia-se catetér mesmo. É uma espécie de tubo fininho e compridíssimo que o médico enfia na gente pelo braço ou pela virilha, para ir futucar lá no coração. Em sua ponta vai uma câmera de TV para filmar e gravar o lance. O nome desse exame vem do grego cine, movimento + angio, vaso sanguíneo + coronarius (latim), próprio do coração + grafia, descrição.

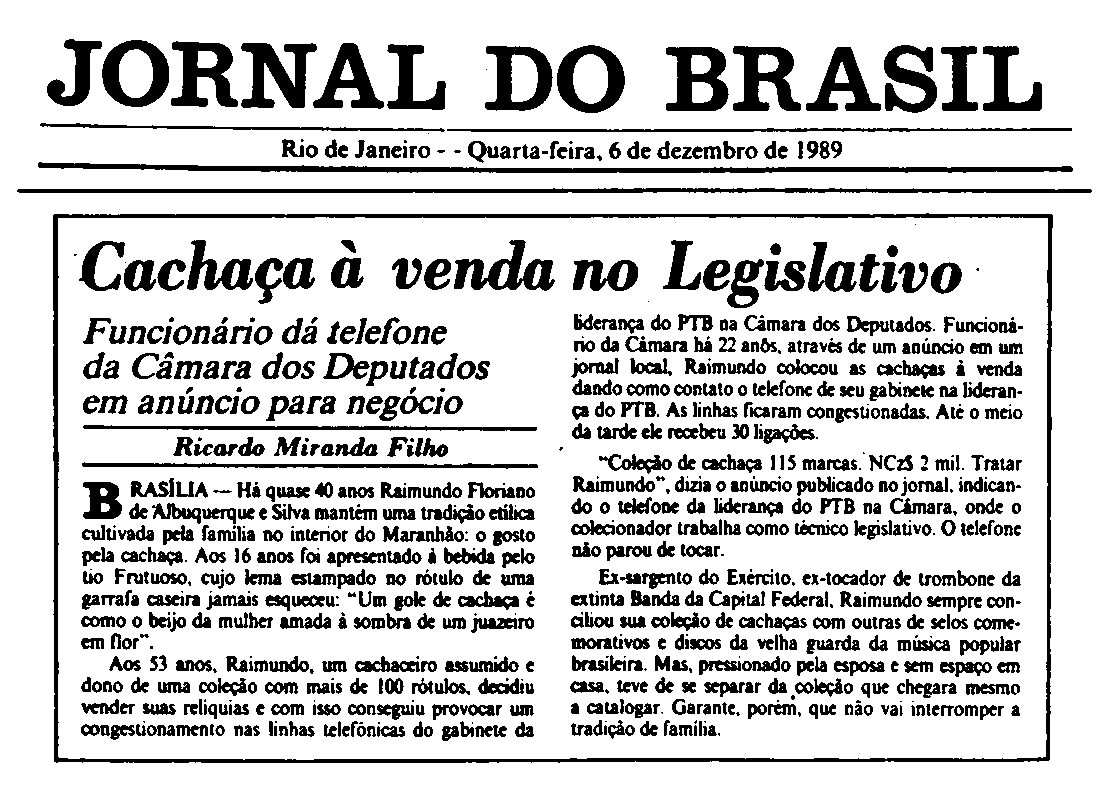

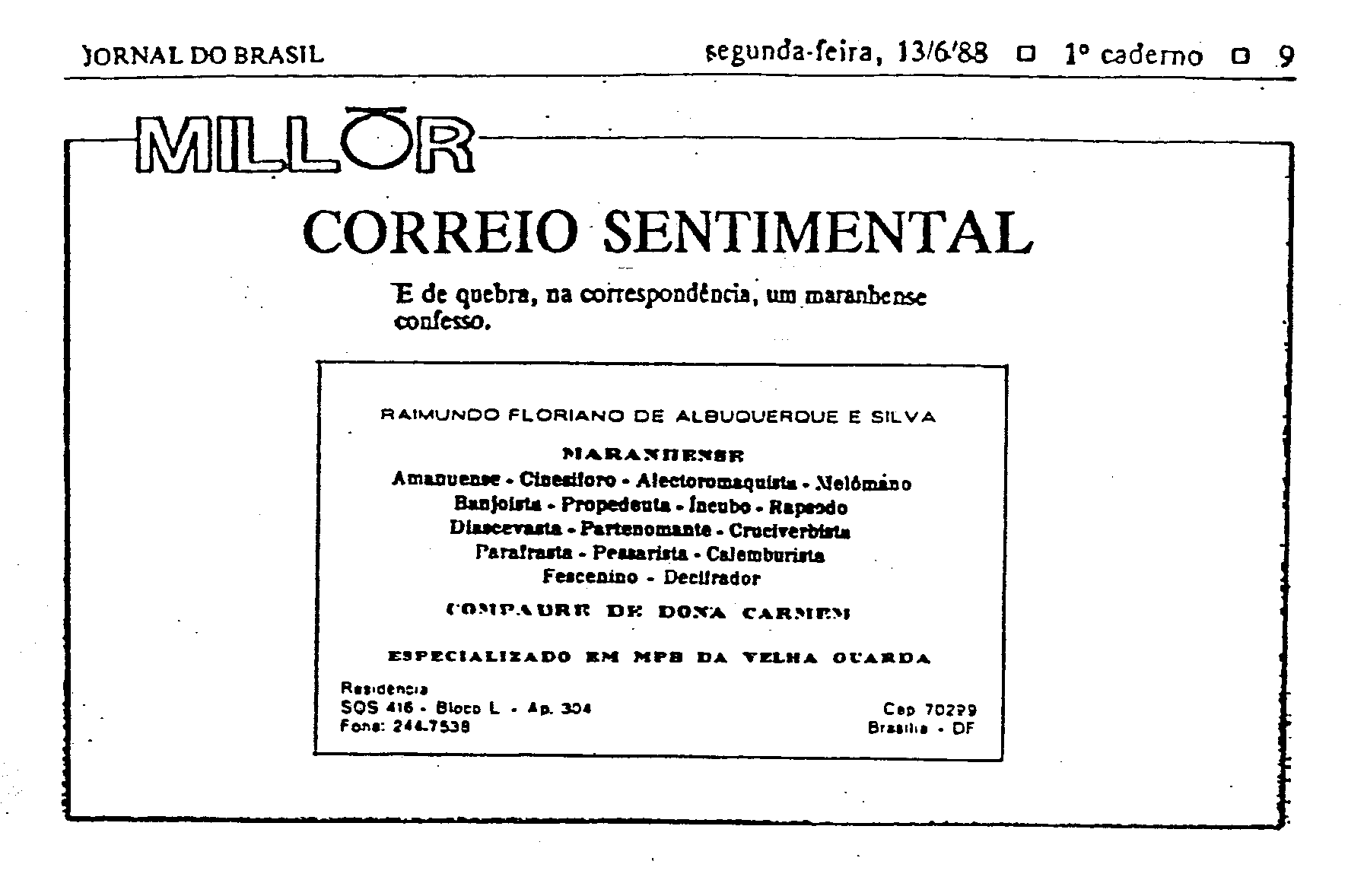

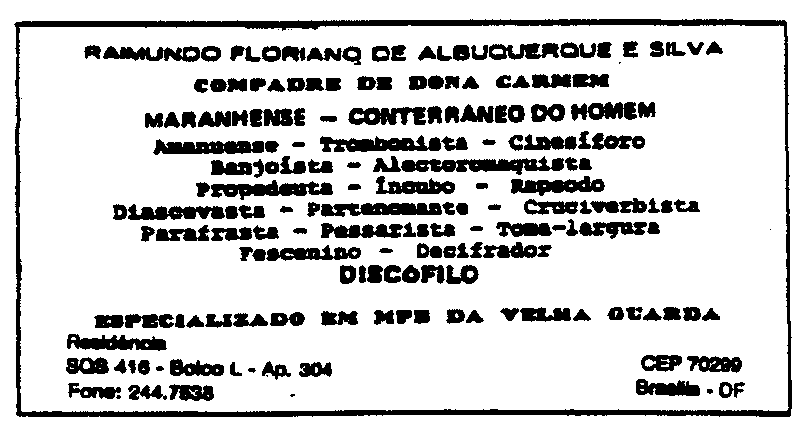

Sou discófilo – colecionador de discos – especializado em MPB da Velha Guarda e Carnaval. Quando me vejo num apuro como esse, logo me vêm à lembrança a letra e a melodia de alguma canção relacionada com o fato. Não sem antes orar, pedir a proteção de Deus, de Nossa Senhora, dos santos de minha devoção. Lembrei-me, então, de um episódio ocorrido em 1983, que passo a narrar.

Naquele ano, o Presidente João Figueiredo precisou realizar o mesmo exame. Era comum as pessoas mais aquinhoadas de fortuna procurarem os hospitais norte-americanos nesses casos, e o nosso presidente não foi exceção. Sobre as consequências de seu cateterismo, falarei mais tarde. De imediato, os compositores Pedro Caetano e Alcyr Pires Vermelho, aproveitando a deixa, compuseram para o Carnaval de 1984 esta marchinha, gravada por Nara Leão:

CINEANGIOCORONARIOGRAFIA

Cineangiocoronariografia

O moderno exame de cardiologia

Quem é rico

Vai fazer lá nos isteites

Quem é pobre

Faz aqui de qualquer jeites...

Tendo a música a martelar-me a cabeça, encaminhei-me ao Santa Luzia. Foi mole. Lá, o doutor Edmur, com otimismo e muita competência, fez daquilo uma simples brincadeira. O diagnóstico, porém, não foi animador: a coronária direita estava obstruída, devendo eu ser submetido a uma angioplastia – de angio, vaso sanguíneo + plastia, reparação, restauração. Trocado em miúdos, enfia-se novamente o cateter, desta vez para desentupir a artéria.

A nova operação foi realizada no Hospital Santa Lúcia, a cargo da equipe formada pelos doutores Francisco de Assis Cruz e Vicente Paula da Mota, no dia 1º de dezembro de 1993. Não foi fácil. Na primeira tentativa, o balão instalado na ponta do cateter, para a desobstrução, estourou. Novo cateter foi usado, e dessa vez obteve-se um resultado relativo: cinco por cento!

Como foi constatado que minha coronária esquerda é de grosso calibre, ficou estabelecido que eu não seria submetido a uma cirurgia, e o tratamento se faria clinicamente. Bastava observar a medicação prescrita, fazer dieta, exercícios, caminhadas diárias. Tranquilo para mim. Desde 1990, devido à diabete, já cumpria essas ordens médicas sem sacrifício algum.

E assim se passaram sete anos e dois meses.

No início de fevereiro de 2001, na caminhada matinal, senti uma fisgada no peito esquerdo. Logo passou. No dia seguinte, novas manifestações de dor, que começaram a se repetir espaçadamente. Como sempre tenho comigo o medicamento Isordil, comecei a fazer uso dele, colocando um comprimido sob a língua, sempre que a dor surgia, obtendo efeito aliviador imediato. Não imaginava o perigo que estava correndo.

A revista Veja, da qual sou assinante, me salvou. Lendo-a, deparei com uma matéria sobre enfarte. Especificava todos os sintomas – os que eu estava apresentando – que levavam ao colapso vascular e o comportamento dos pacientes: uns relaxavam, alguns se automedicavam, outros rezavam. Apenas cinco por cento buscavam assistência médica, muitas vezes quando quase nada mais poderia ser feito.

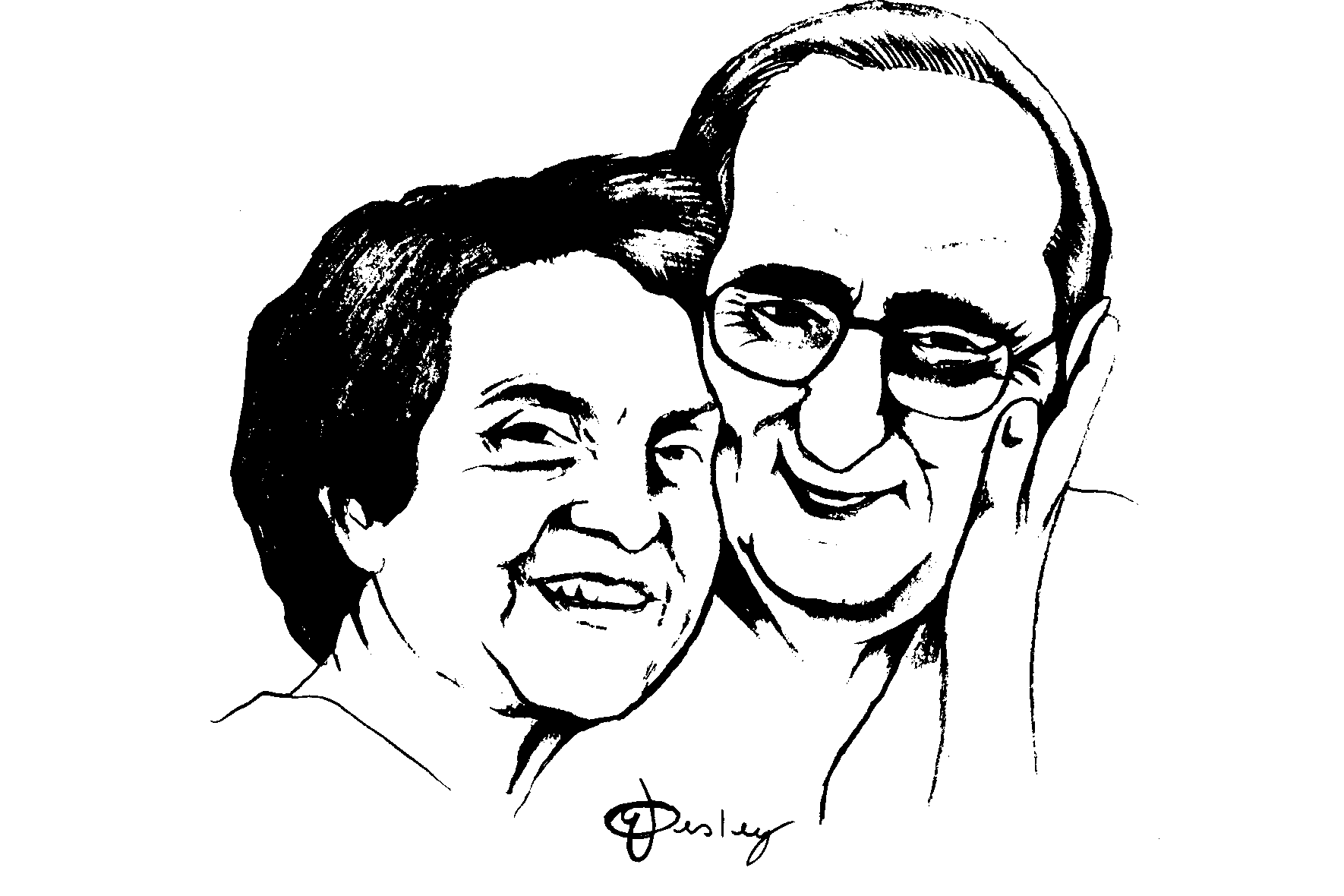

Fiquei apavorado! Chamei a Veroni, minha mulher, arrumamo-nos apressadamente e pegamos um táxi em direção ao Serviço Médico da Câmara dos Deputados. Tão sobressaltado fiquei, que nem quis ir dirigindo. Lá, depois dos exames de praxe, fui colocado dentro de uma ambulância e enviado para o Santa Lúcia. No trajeto, perplexo, amedrontado, falei para a Veroni:

– Qualquer que seja a providência a ser tomada com relação à minha pessoa, não quero sair de Brasília. Temos aqui a família, os amigos, não vamos nos aventurar em São Paulo ou qualquer outra cidade.

Fomos recebidos pelo doutor Maurício Beze, cardiologista que cuida de meu bem-estar desde então. Novos exames e meu encaminhamento para mais uma cineangiocoronariografia, dessa vez a cargo dos meus velhos conhecidos doutores Francisco e Vicente. O diagnóstico não poderia ser outro: PONTE!

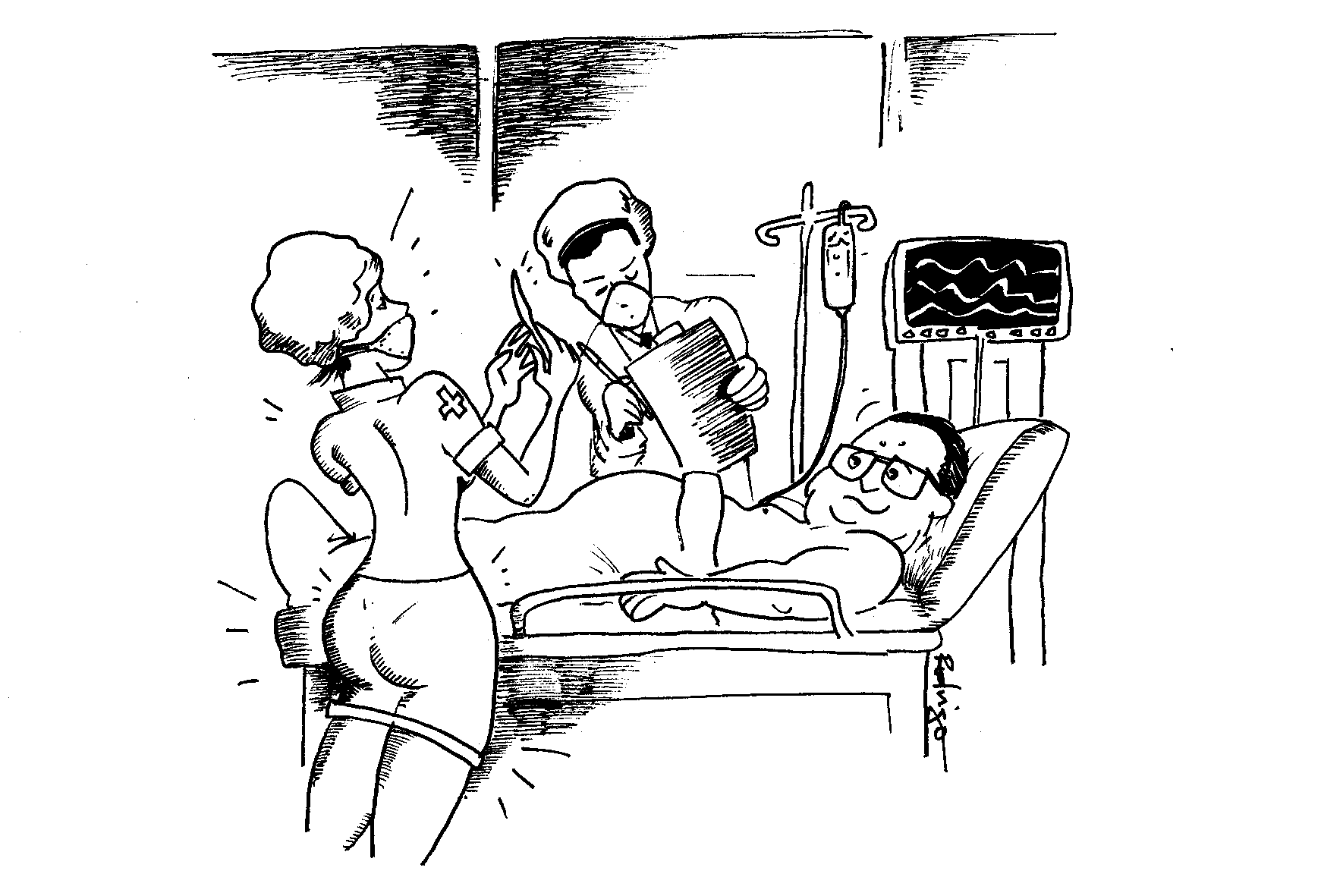

Internaram-me na Unidade de Terapia Intensiva – UTI. Meu companheiro de boxe, aparentando uns trinta e poucos anos, procurou me tranquilizar, dizendo que seu caso era igual ao meu, que fora tudo bem e que o único contratempo era quando ia tossir ou espirrar, porque isso forçava o local da incisão. Conversamos um bocado, o que serviu para me serenar o espírito.

A rotina da UTI é bem movimentada. São médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, serviçais, familiares de pacientes, todos praticando um transitar constante. Tem os que choram, os que gemem, mas há também os que dialogam, riem e agradecem aos céus a cura que obtiveram para seus males. Em dezembro de 1993, na angioplastia, tive como vizinho do lado direito seu Genaro, de saudosa memória, dono do restaurante Kazebre 13, homem simpático, alegre, que conquistou todos os que ali se encontravam, tanto funcionários quanto enfermos.

Nem bem me instalara, uma enfermeira me comunica:

– Seu Raimundo, vamos ter que fazer uma tricotomia.

Será que ela queria bater um papo, falar da vida alheia? Isso não deveria ser. Fazer tricô, também não, pois nem agulhas trouxera, e, para meu gasto, tomia, era um sufixo grego que significava corte. O mistério rapidamente se desfez. A mocinha armou um biombo em volta de minha cama, desnudou-me, pegou um aparelho de barbear e raspou todos os cabelos do meu corpo, do joelho para cima, só deixando intactos os da cabeça e o das ventas. Só mais tarde, aprendi que trico, do grego, traduz-se por pelo, penugem. Esquisito aquilo. Se eu ia ser aberto no tórax, tinha ela que depilar até os meus países-baixos?

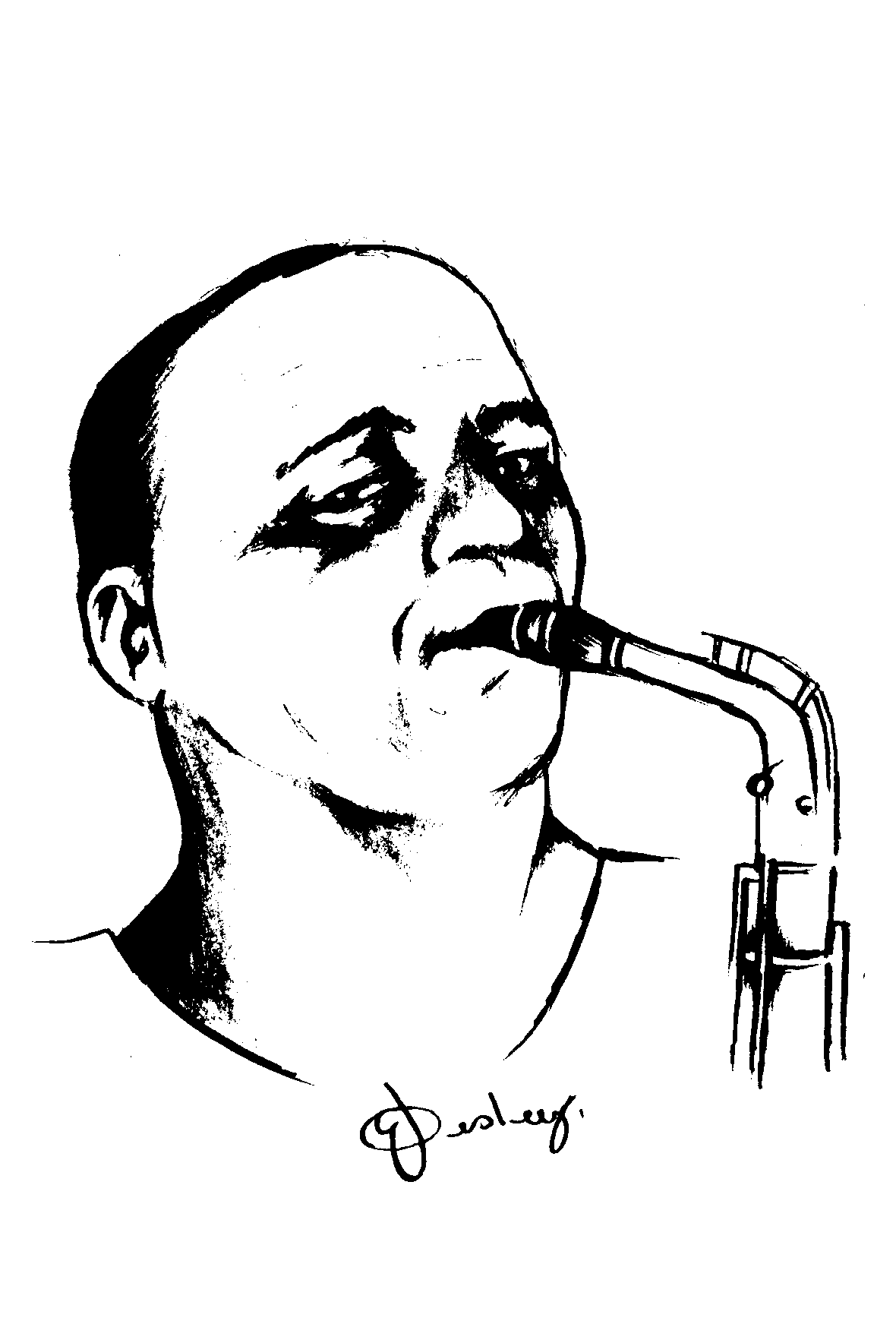

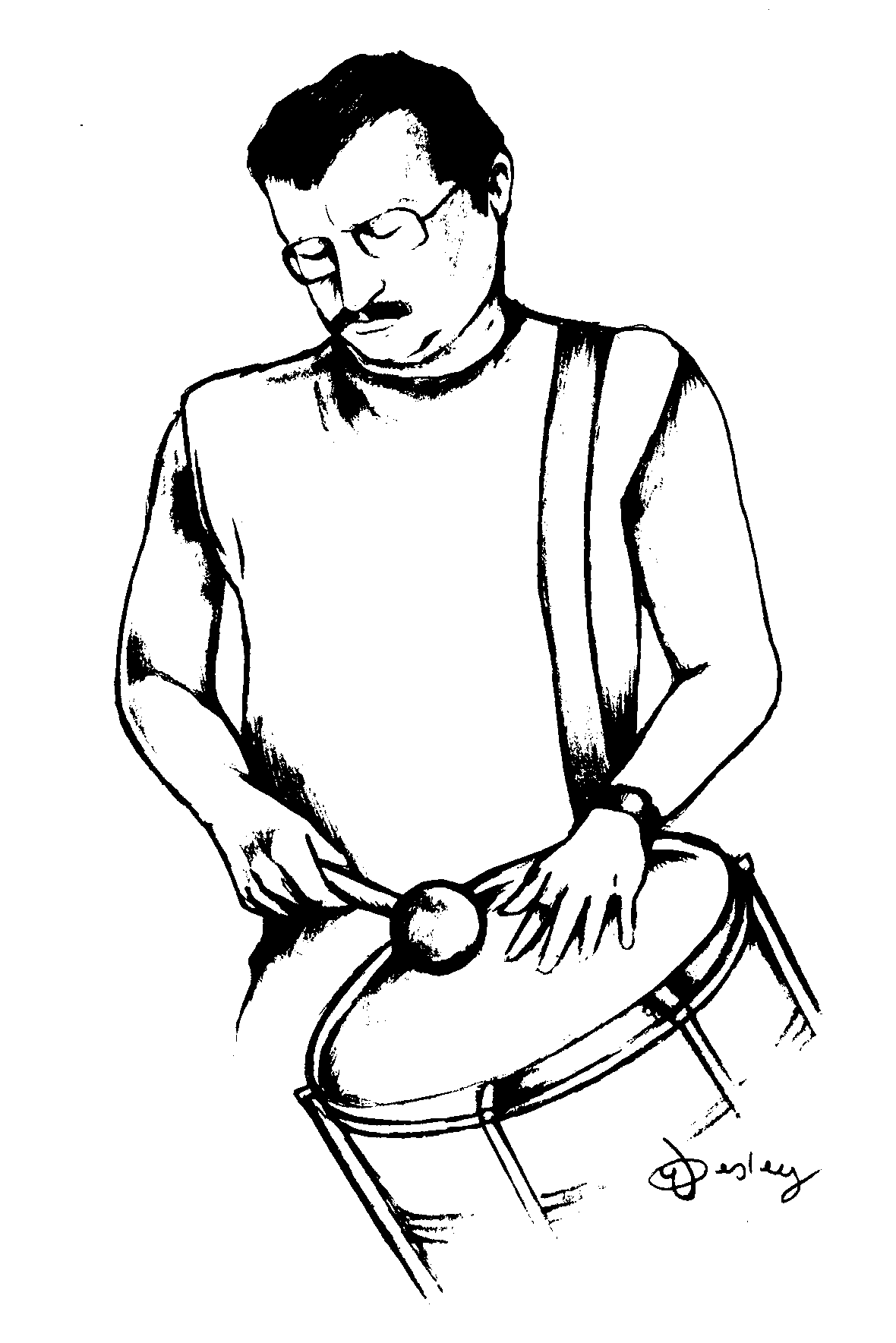

Naquela mesma UTI, em julho de 1982, ficara internado o cantor Jackson do Pandeiro – de quem sou fã atolado os quatro pneus –, nos últimos momentos antes de fazer sua viagem definitiva para o que ele chamava em seus rojões de “racional superior”. Ele realizara o que seria seu último show no dia 3 – data de meu aniversário –, sábado, na Associação dos Servidores do Ministério da Educação, num evento denominado III Festa Junina da Asmec. No dia seguinte, já no Aeroporto, sofreu um enfarte, sendo conduzido ao Hospital de Base e posteriormente ao Santa Lúcia. Na segunda-feira, dia 5, o Brasil disputaria uma semifinal – que perderia – da Copa do Mundo com a Itália, em jogo que ficou conhecido como a “Tragédia do Sarriá”. Jackson era flamenguista doente, como se pode ver na música Bola de Pé em Pé, que ele cantava com fervor. Além disso, alimentava especial admiração pelo jogador Zico, que era seu maior ídolo no futebol. Na terça-feira, ao acordar, e tendo à cabeceira dona Neuza, sua mulher, lembrou-se do jogo e esta foi a primeira pergunta que fez à companheira:

– Zico fez gol? O Brasil ganhou?

Fernando Moura e Antônio Vicente, em seu livro Jackson do Pandeiro, o Rei do Ritmo, confirmam esse sucedido.

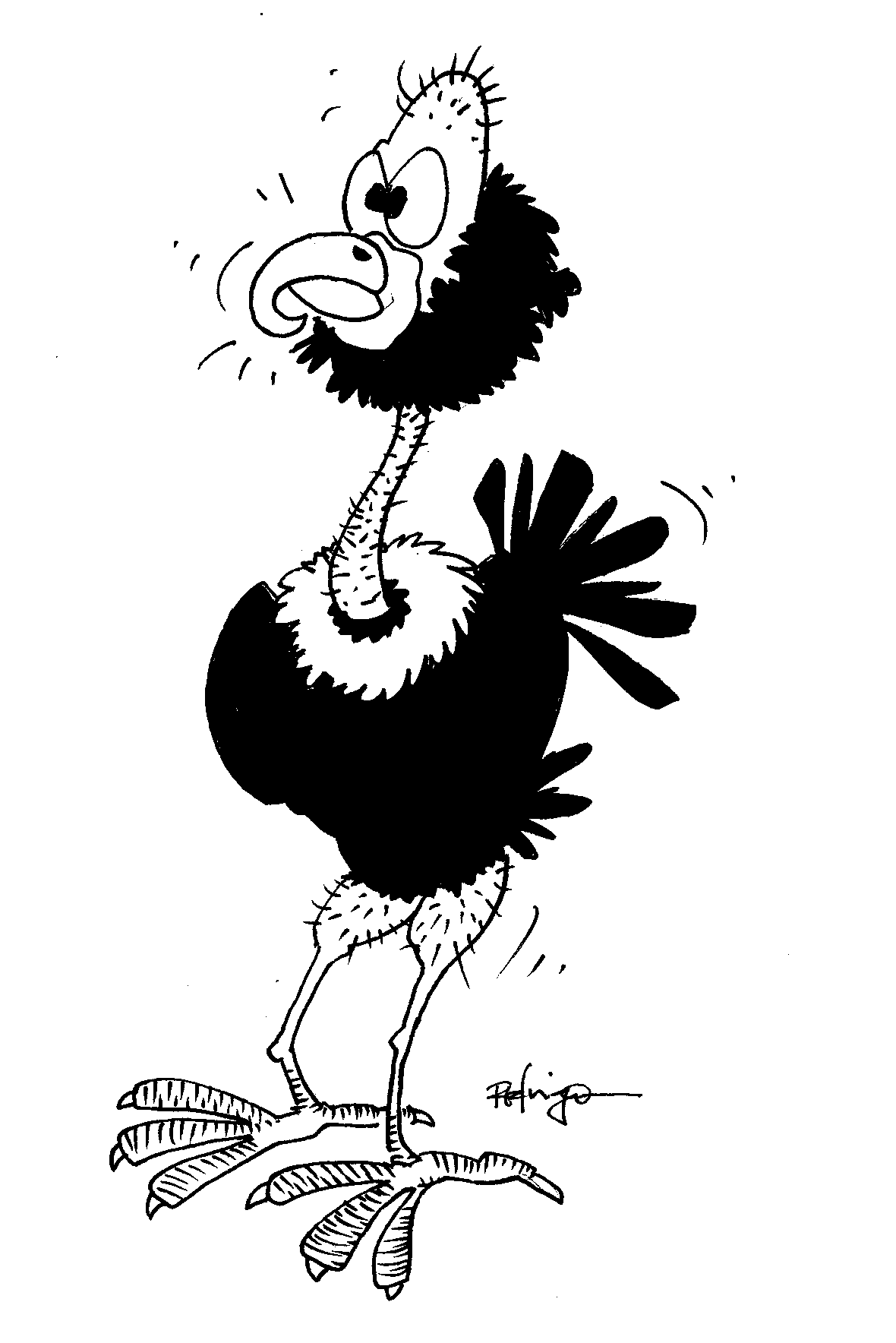

Outra vez, a velha válvula de escape veio me acudir. Comecei, para afastar os maus presságios, a lembrar este frevinho gravado por Jackson:

URUBU

Xô, xô, urubu, xô, xô

Vá pousar no telhado

De quem lhe mandou

Xô, xô, urubu, xô, xô

Vá pousar no telhado

De quem lhe mandou

Você não vá ficar me agourando

Eu tenho medo, eu tenho medo

Urubu, quando pousa no telhado,

Vai gente pro céu mais cedo

Nisso, chegam uns enfermeiros, carregando um daqueles tubos de soro que ficam ligados ao braço da gente. Um deles conversa comigo, procura me acalmar, brinca, diz gracejos e me informa:

– Seu Raimundo, nós vamos lhe ministrar uma medicação para que o senhor fique relaxado e durma um pouco – e, em seguida, aplicou uma injeção no tubo já conectado.

Dentro em breve, estava eu ferrado em sono profundo. Sono gostoso, entremeado de sonhos variados, sendo o mais importante deles um em que eu estava numa festa, cantando Sina de Cigarra, Mané Gardino e Penerou, Gavião, forrós do repertório de Jackson do Pandeiro, acompanhado pelo Trio Siridó. Na vida real, só uma vez, e por extrema liberalidade do Torres, vocalista e dono do Trio, tive a oportunidade de entoar essas e outras músicas jacksonianas, com o conjunto nos refrãos. Isso acontecera no quintal do meu amigo Luiz Berto, lá nas 700 Norte. Noutras vezes, o sonho me transformava em pé-de-valsa, e eu pegava a Veroni e dançava rojões, baiões, cocos, todos os ritmos nordestinos.

Ao acordar, minha cama estava rodeada de gente; a Veroni, médicos, enfermeiros. Pensei: “Vai ser agora!”. Subitamente, todos começaram a sorrir e a dizer “Parabéns, Parabéns”. Como não era meu aniversário, só me cabia perguntar:

– O Vasco ganhou?

– Não – disseram todos. É que correu tudo bem!

Aí, apontaram para meu peito e para o braço esquerdo. Uma espécie de fita adesiva, de uns 25 centímetros de comprimento – hoje, não se dão mais pontos –, cobria um talhe feito ao longo do centro do tórax. Outra, de maior tamanho, protegia a incisão no braço. Só então compreendi que, durante aquele forrozão, eu estava sendo operado. Recebera duas pontes: radial – tirada do braço esquerdo – e mamária – ligação direta do peito. A cirurgia foi realizada por uma equipe do Cardiocentro, composta pelos doutores André Esteves Lima, Ricardo Carranza e Maria Cristina Rezende, todos desconhecidos para mim, eis que, durante todo o procedimento, como já disse, eu cantava e dançava forró. Desses três, quem executou o trabalho cirúrgico mais delicado, colocando as pontes e remendando tudo lá dentro foi a doutora Cristina, com as mãos guiadas por Deus.

Não demorou muito, e fui para o apartamento. Tão logo ali me instalara, o doutor Maurício apareceu e perguntou:

– Tudo certo, seu Raimundo?

Não sou paciente de reclamar, contrariar o ânimo positivo de meu médico, mas tinha de falar sobre algo que sempre me perturba em hospitais:

– Doutor, estaria tudo bem, se não fosse esse tubo de soro ligado em meu braço. Como sou diabético, a toda hora estou indo ao banheiro para o ato de micção – de urinar –, tendo que carregar toda esta parafernália.

– Pois muito bem, seu Raimundo. Vou mandar desligar o soro e lhe prescrever medicação oral.

Bendito doutor Maurício! Sou-lhe eternamente grato por essa decisão!

Aí, começaram as mordomias, fisioterapia, visitas, culminadas pelo excelente padrão de qualidade do Hospital Santa Lúcia.

Ainda que necessário, considerava ousado demais para o meu gosto o trabalho das fisioterapeutas Margareth, Mauriceia e Flávia. Dobravam-me, punham-me de lado, reviravam-me, mandavam encolher, espichar, puxar e soprar no exercitador respiratório, pedalar sem bicicleta, nadar na cama, não levando em conta que o meu coração acabara de ser costurado, que aquilo lá dentro poderia estourar. Ou levavam?

Chamava-me a atenção a presença, todas as manhãs, no apartamento, de uma bonita moça, simpática, alegre, que sistematicamente insistia:

– Sorria, seu Raimundo! Quero vê-lo alegre! Vamos, conte uma piada!

E eu ali sisudo, carrancudo intragável. Era ainda o medo que me atormentava.

Lá pela quarta vez, depois que ela saiu, perguntei à Veroni:

– De quem se trata? Quem é essa moça que todos os dias vem aqui para me ver sorrir?

– É a doutora Cristina – respondeu –, a que realizou a cirurgia, que colocou as pontes em você!

Daquele momento em diante, esforcei-me para mostrar otimismo em sua presença, pois passei a admirar o trabalho da médica que, assoberbada com seus compromissos profissionais, operando também em Taguatinga e no Hospital de Base de Brasília, ainda achava um tempinho pra ver seus pacientes. Disseram-me que, em São Paulo, o cirurgião vascular, depois que finaliza seu trabalho, nunca mais vê a pessoa operada. É uma santa essa moça!

Numa inspeção matinal, o doutor Maurício perguntou-me, como faz todos os dias, se estava tudo bem. Lembrei-me do caso do Presidente Figueiredo e falei:

– Doutor, o que me incomoda muito é esse repuxado, o mal-estar causado pela recolagem do esterno – osso frontal do tórax –, mediante amarração com fio de aço, a sensação de aperto, a dor nas costas, e na coluna vertebral. Em 1983, o Presidente Figueiredo recebeu as mesmas pontes nos Estados Unidos e, quando perguntado como se sentia, declarou: “É como se uma jamanta tivesse passado por cima de mim!”.

– Isso, seu Raimundo, foi naquele tempo, quando praticamente ainda se engatinhava nesse campo da Medicina. Hoje, a técnica é outra. Com a evolução, com os novos conhecimentos e métodos cardiológicos, posso lhe afirmar que por cima do senhor passou um Fusca!

Mas que passou um carro, isso passou! Aproveitei para satisfazer uma curiosidade:

– Doutor, eu não sou safenado, pois nenhuma veia foi transplantada dos membros inferiores. Recebi radial e mamária. Existe uma palavra que possa definir o que hoje sou?

– Sim, existe! O senhor é um revascularizado – que recebeu novos vasos sanguíneos!

– Joia, doutor! Vou tirar do meu cartão de visitas a palavra vascaíno e colocar revascularizado, que terá duplo sentido: indicará que recebi pontes no coração e que sou duas vezes torcedor do Vasco!

Era o bom humor que começava a retornar a minha personalidade!

Ainda na UTI, passei por uma saia-justa, um momento engraçado, que me fez ficar ruborizado por demais. Estava quase para ser removido de lá, quando uma enfermeira jovem, formosa, afável, popozuda – como essas que aparecem nas piadas de hospital –, aproximou-se de mim e comunicou:

– Seu Raimundo, precisamos colher uma amostra de sua secreção perianal!

– Pois não! Vai ser em qual andar? Onde está a cadeira de rodas?

– Não será preciso. A coleta será realizada aqui. Eu mesma farei isso. Vire-se de lado, com o bumbum em minha direção, abaixe o short do pijama e abra um pouco as pernas!

Aí, meus camaradas, ela pegou um cotonete e o lambuzou todinho. Sabem onde?

Bem na argola do meu fiofó!

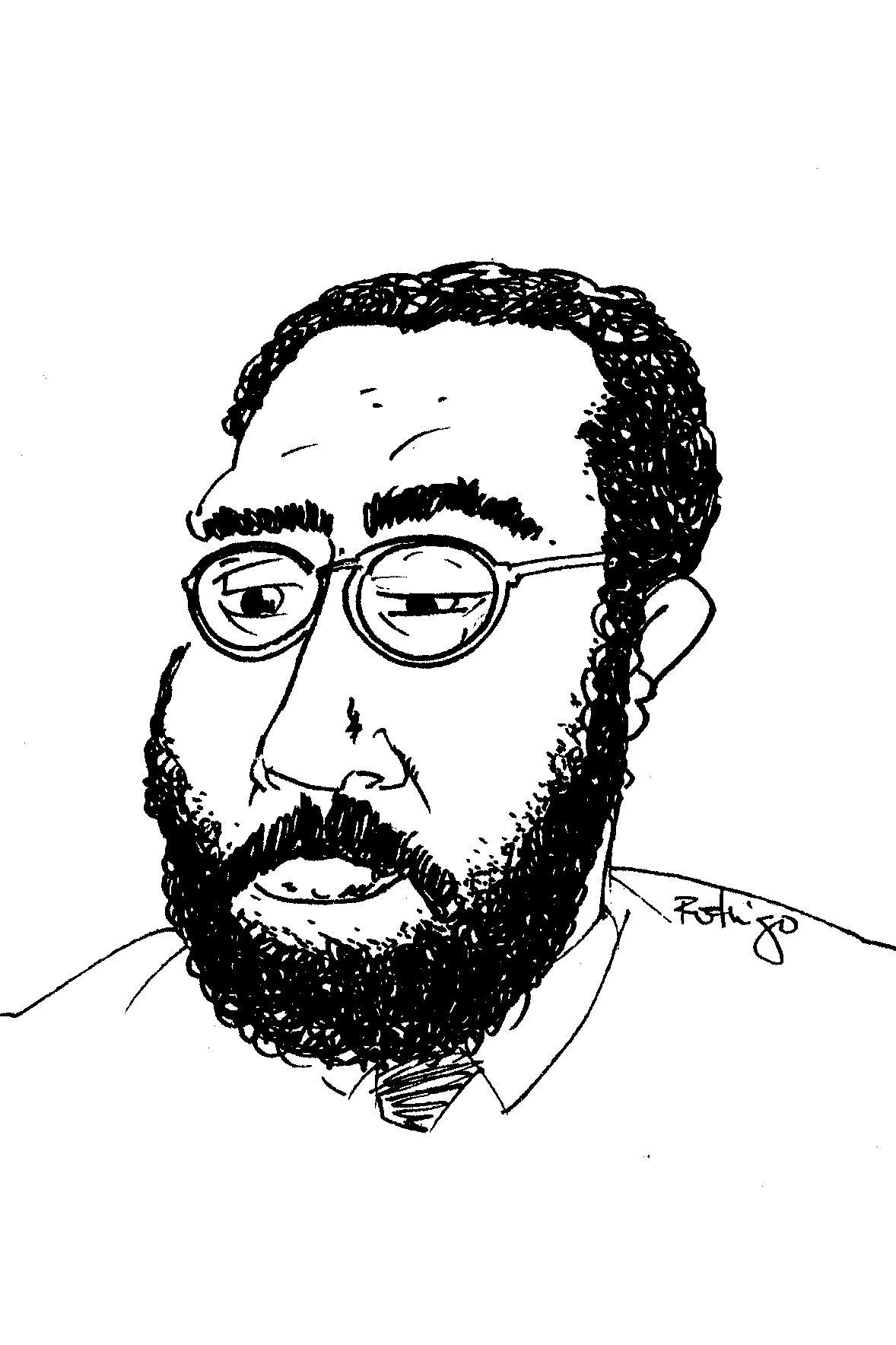

Doutora Cristina em ação: mãos abençoadas

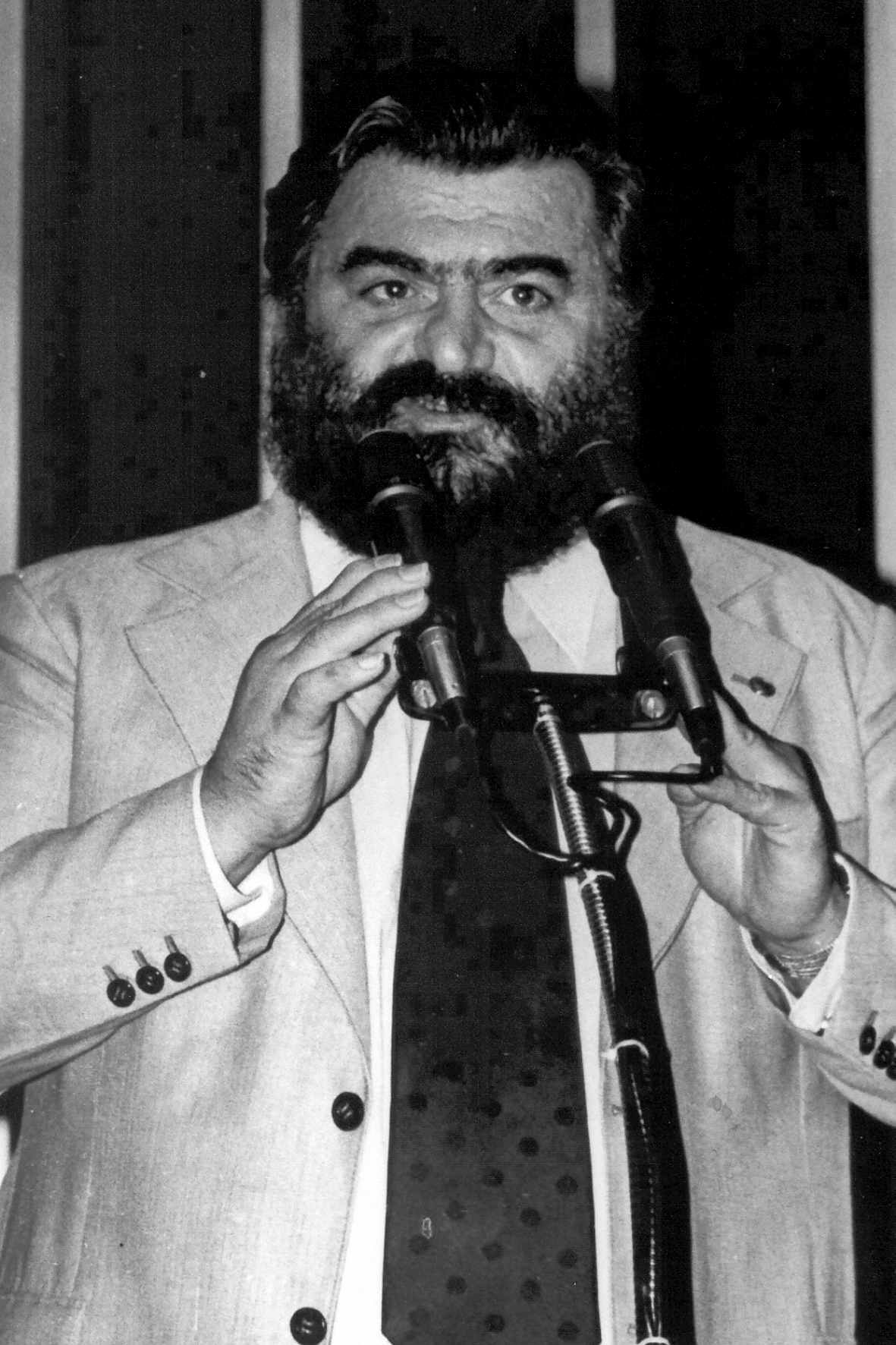

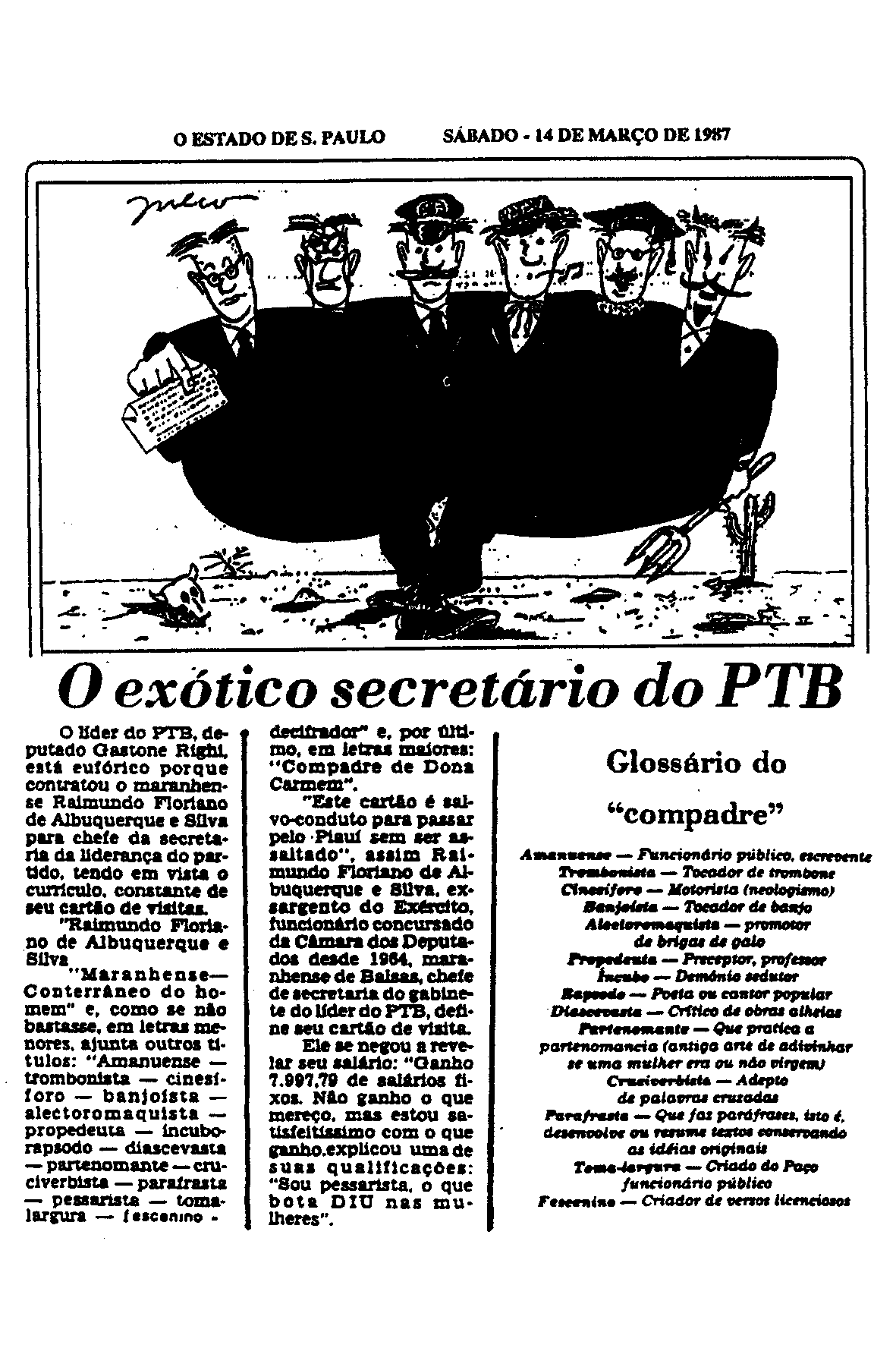

Deputado Gastone Righi: líder consolidador

Deputado Gastone Righi: líder consolidador

Ainda que de muito longe, vivenciávamos o ambiente da 2ª Guerra Mundial, quando a FEB, na Itália, se incorporara ao 5º Exército americano, daí o A 5. A cobra fumando é o símbolo que identificava nossos soldados, também conhecidos como pracinhas.

Ainda que de muito longe, vivenciávamos o ambiente da 2ª Guerra Mundial, quando a FEB, na Itália, se incorporara ao 5º Exército americano, daí o A 5. A cobra fumando é o símbolo que identificava nossos soldados, também conhecidos como pracinhas.

O bode e a paca: diferenças milenares

O bode e a paca: diferenças milenares