TERESINA, MEU XODÓ : 16 AGOSTO DE 2022 - 170º ANIVERSÁRIO DE TERESINA

TERESINA, MEU XODÓ

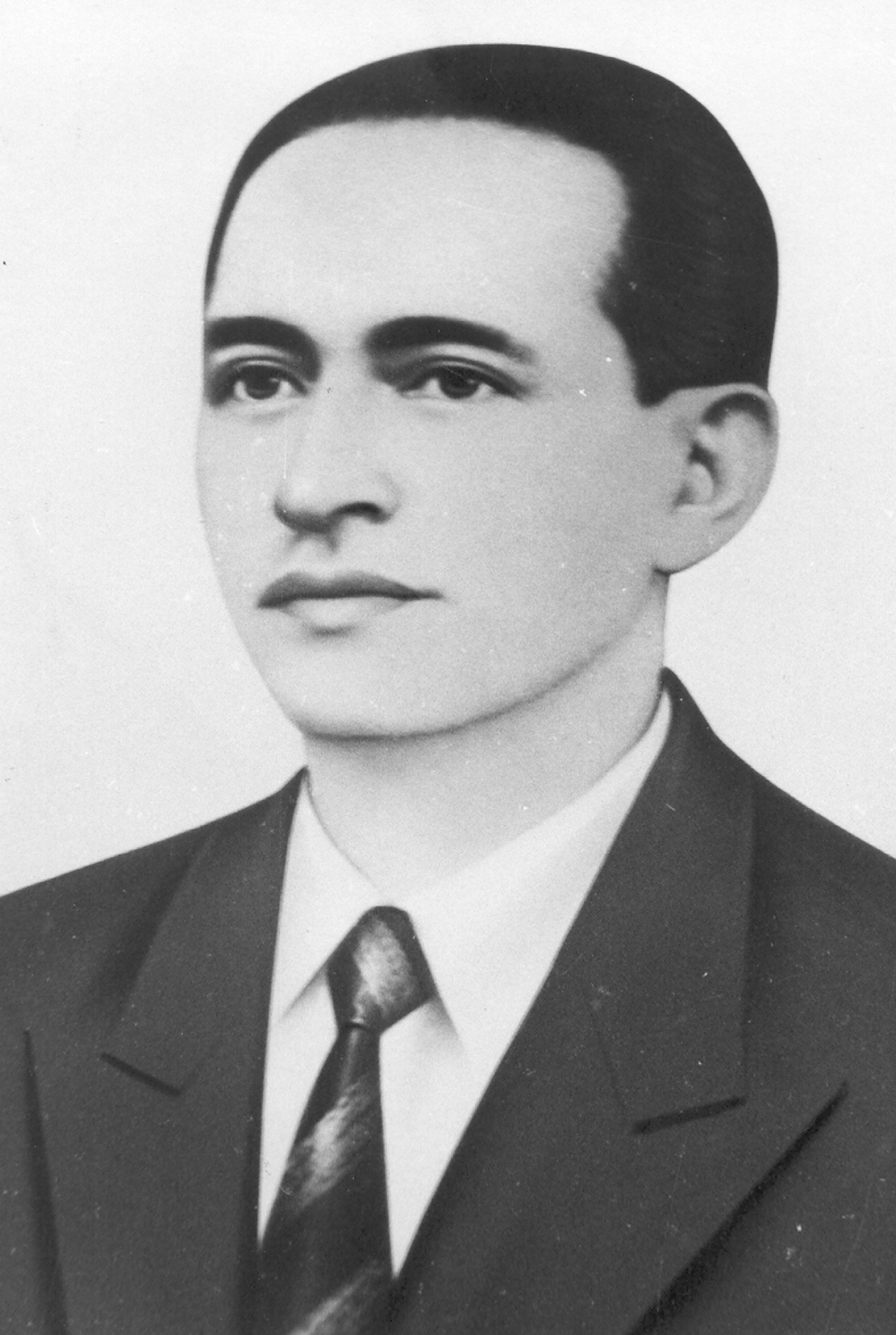

Raimundo Floriano

Praça Pedro II: Theatro 4 de Setembro e Cine Rex

No dia 16 de fevereiro de 1950, uma sexta-feira, embarcaram-me em Floriano, no ônibus do Chicão, com destino a Teresina! Aos 13 anos de idade, eu estava diplomado em florianês!

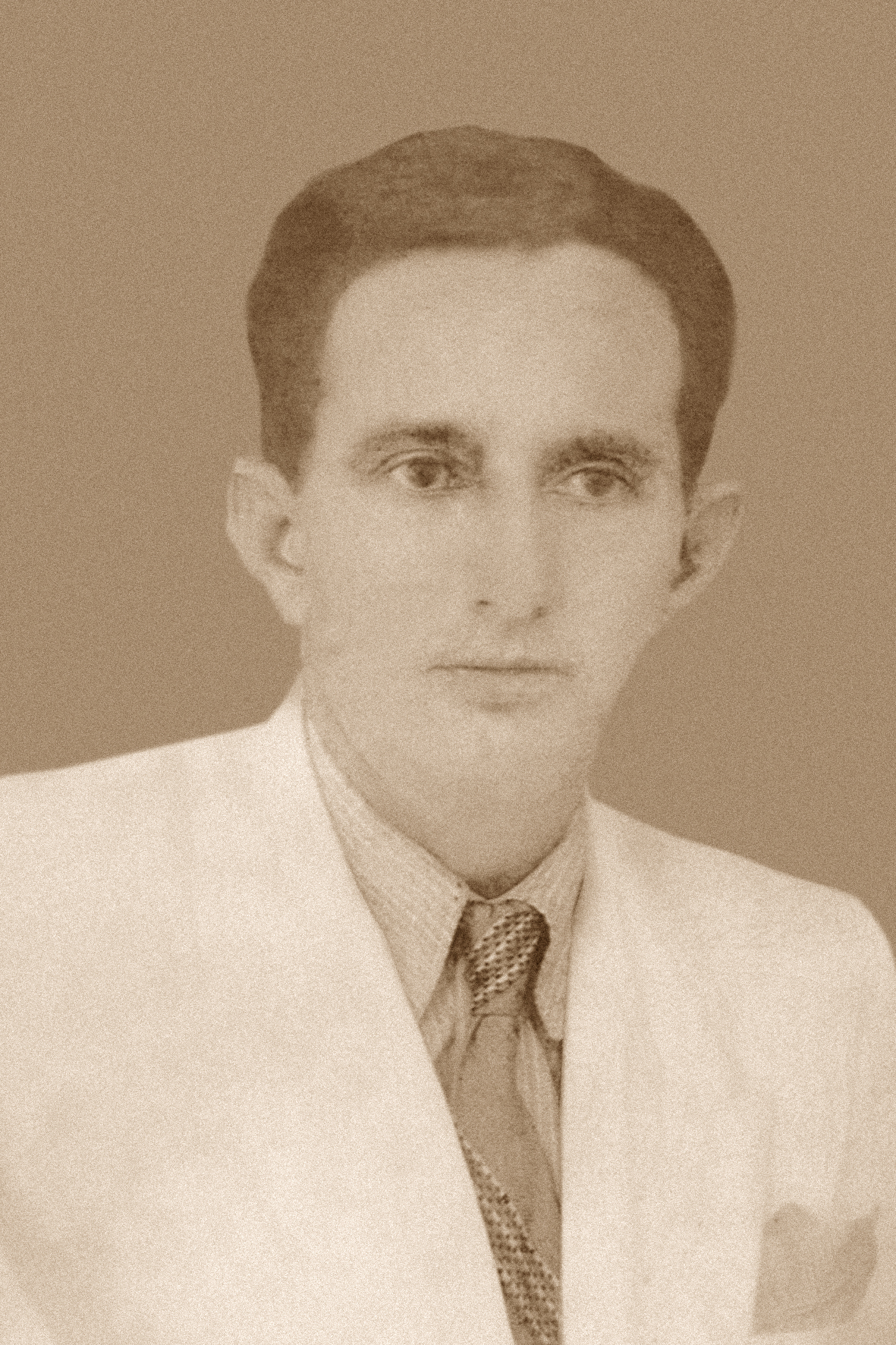

Seguia rumo ao progresso, à cultura, aos mistérios e aos encantos da Capital Piauiense, onde já se encontrava meu irmão José Albuquerque, o Carioquinha, funcionário do Banco do Brasil, que me iria custear os estudos e muito me ajudaria, não só naquela época, como em vários difíceis momentos por que passei na vida.

José era solteiro e morava numa república de bancários. Não querendo me deixar solto no mundo, arranjou para que eu ficasse hospedado na casa de Donamaria Albuquerque, irmã do Padre Solon, prima de minha mãe e mulher do Comandante Luiz Barbosa, considerada pessoa durona, exigente, cobradora, sendo certo que na casa dela estudante havia de andar sempre dentro dos eixos. Que o dissesse o balsense José Bráulio Forentino, já com um ano de estágio naquele cortado!

A casa, de Donamaria, alugada, ficava na Rua da Glória – atual Lisandro Nogueira –, nº 1797, parede-meia com a do proprietário, Dr. Bernardo Melo, Capitão Dentista da Polícia Militar.

Falemos na viagem!

Saímos de Floriano às 7 horas da manhã e viajamos o dia todo.

Enquanto vencíamos vagarosamente o percurso, o refrão da marchinha Daqui Não Saio, de Paquito e Romeu Gentil, gravada pelos Vocalistas Tropicais para o Carnaval daquele ano, que começaria no sábado, dia 18, não me saía da cabeça.

Eu o aprendera nos ensaios diários que o locutor Defala Attem realizava no salão do Politeama, velho e desativado cinema florianense: “daqui não saio, daqui ninguém me tira”.

A estrada era piçarrada, de mau estado – ainda não havia asfalto por lá – e, perto de Amarante, apresentava temido obstáculo, que era a travessia do Rio Canindé em cima de um pontão precariamente construído com talos de buritis, troncos de bananeiras e outros materiais flutuantes. E a fila aguardando o embarque não acabava mais! Por isso, dormimos em Amarante, na Pensão do Gérson, estalajadeiro muito conhecido na região devido às mímicas que a todo instante fazia.

No dia seguinte, bem cedinho, retomamos a viagem. Os obstáculos agora eram os riachos transbordantes devido ao intenso período chuvoso, fazendo com que esperássemos às margens de alguns até que as águas baixassem. Mais ou menos às 9 da noite, chegamos a Teresina. Dois dias de viagem!

Meu irmão, naquele momento, encontrava-se dando aula num cursinho, motivo pelo qual pedira ao Antônio Iran, nosso primo, filho de Tia Antônia, que me fosse receber na Agência, que ficava na Praça Saraiva.

Novamente, a cena de minha chegada a Floriano se repetiu: seguimos a pé, com um estivador chapeado carregando a mala e o saco de rede, e o Iran me mostrando e explicando cada detalhe da paisagem que surgia à medida que progredíamos na caminhada.

Nosso destino ficava entre as Ruas Arlindo Nogueira e Area Leão, a quatro quarteirões do 25º BC. Um bom estirão!

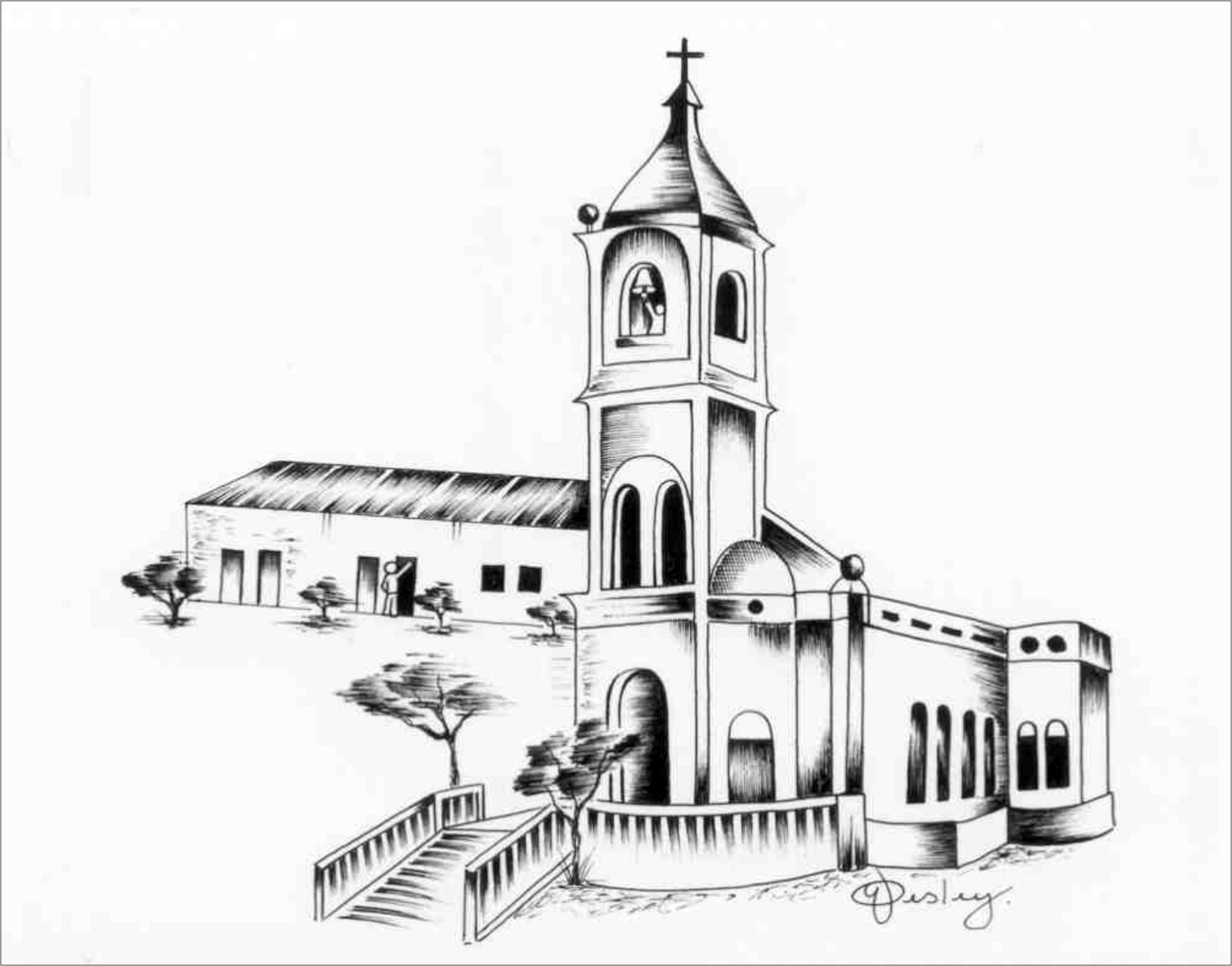

Iniciamos a subida! Tomamos o lado esquerdo da Praça Saraiva, correspondente à Rua Félix Pacheco, e seguimos. Naquela praça, o Iran me mostrou o Seminário, a Igreja de Nossa Senhora das Dores, o Colégio Diocesano e a Delegacia de Polícia Civil, após a qual, dobramos à esquerda, pegando a Rua 13 de Maio até chegarmos à Praça Pedro II, àquela hora já deserta.

Cruzamos a praça e, ao fazê-lo, Iran me mostrou o Quartel da Polícia Militar, o Theatro 4 de Setembro e o Cine Rex, que ostentavam cartazes anunciando para breve os filmes O Ébrio e Carnaval no Fogo.

Pegamos a Avenida Antonino Freire, onde o Iran me apontou a Agência dos Correios, o Palácio de Karnak, do Governador, a Igreja de São Benedito, tendo ao lado o Convento e, à esquerda, o Posto Kaiser e a Escola Industrial. Seguimos em frente, cruzamos a Rua Quintino Bocaiúva, após a qual atingimos a Avenida Frei Serafim.

Ali, dobramos à esquerda, pegamos a Rua Arlindo Nogueira, cruzamos as Ruas Álvaro Mendes, Coelho Rodrigues, Eliseu Martins, do Amparo – atual Areolino de Abreu – e, enfim, dobramos à direita, na Rua da Glória. Ufa! Chegamos!

Na sala de jantar, uma recepção me aguardava. A dona da casa e três lindas garotas, regulando a minha idade: Marilu, minha prima, filha de Donamaria; Auricélia, moradora da casa ao lado; e Leda, filha do Dr. Bernardo.

Que decepção para elas, ao verem aquele matuto todo maltratado por dois dias de viagem, sem tomar banho, enfrentando lama e poeira! E que acanhamento o meu, bicho do mato, ao deparar com as meninas da Capital, eu que, naquele tempo, corria de medo quando me encontrava diante de qualquer uma delas!

Para compensar, um garoto, dois anos mais novo, o Bernardo Melo Filho, primeiro menino que conheci em Teresina!

Depois disso, logo me enturmei com outros, ao entrar para o Ateneu, onde fora matriculado na 2ª Série: Helcias Arcoverde, José Emílio Ommatti, Jorge Waquim, João Emílio Falcão Filho, Odolfo Tavares, Luiz Gonzaga Viana, Albano Freitas, Basílio Bezerra Filho, Firmino Silveira e Iaci Correia.

Naquela noite, passado o meu vexame e vencido pelo cansaço, fui dormir. Enquanto não caía no sono, o refrão não me saía da cuca: “daqui não saio, daqui ninguém me tira”. Apaguei! E só fui acordar quando outra bela melodia ao longe se fez!

Um som que escutei todas as noites durante os sete anos em que vivi em Teresina e que me serviu, no início, para avisar que estava na hora de levantar e pegar a estrada rumo à Educação Física, no quintal do Professor Moacir Madeira Campos, um dos sócios do Ateneu, nas proximidades do bairro Vermelha: o apito do trem!

Assim que pude, cuidei logo de conhecer essa grande novidade tecnológica, o trem de ferro e a estrada idem!

Na etapa seguinte, participei da que foi a minha estreia em aventuras arriscadas: andei no elevador do IAPC!

No meu primeiro ano em Teresina, fui, um dia, o menino mais rico da cidade. Vou lhes contar.

Em março de 1950, a Casa Nova, grande loja de tecidos, lançara, na Rádio Difusora de Teresina, com prêmio de 500 cruzeiros para quem acertasse, estas perguntas: qual a primeira peça teatral escrita no Brasil? Por quem foi escrita? Em quantas línguas?

Quinhentos cruzeiros, naquele tempo, davam para 250 entradas no cinema, ou 500 sorvetes, ou 1.000 picolés. Pequena fortuna para as quimeras da infância!

O Professor Antilhon Ribeiro, que lecionava História no Ateneu, do qual era o outro sócio, ensinou as respostas para todos os seus alunos: a primeira peça teatral escrita no Brasil foi O Auto da Pregação Universal, de José de Anchieta, em Português e Tupi.

Escrevi minha resposta num papel, atrapalhei-me na hora, fiz um borrão sobre ela, reescrevi-a, e depositei-a numa urna lá na Casa Nova. E fiquei esperando!

Todos os finais de semana, saía um automóvel na rua, com alto-falante no teto, mencionando o concurso e tocando o jingle da loja. De tanto repeti-lo, gravei-o na memória, cantava-o a todo instante, e agora aqui o reproduzo:

REFRÃO:

A Casa Nova, a Casa Nova

Vende barato

Quem quiser, que tire a prova

(Bis)

Faz poucos dias

Que cheguei nesta cidade

Procurando novidade

Bons tecidos pra comprar

Fui informado

Por enorme freguesia

Que tudo quando eu queria

Lá iria encontrar

REFRÃO

Tem casemira

Brim de linho, caroá

Carrapicho, tafetá

Seda, chita e gorgorão

Voile e crepe

Tem bramante e opaline

Tropical e tricoline

Panamá, gaze e fustão

REFRÃO

Agora eu quero

Avisar à freguesia

Que não há mercadoria

Que se possa comparar

Com os tecidos

Que a Casa Nova tem

Por isso não há ninguém

Que lá não queira comprar

Só no segundo semestre, aconteceu a premiação. Durante toda a semana, no rádio e nas amplificadoras, era a notícia mais constante.

Numa tarde domingueira de agosto, com o pequeno auditório da Rádio Difusora superlotado, o locutor Dennis Clark procedeu à apuração. Havia 14 respostas certas, que foram colocadas numa caixa. Dennis chamou uma garotinha que estava sentada no colo da mãe e lhe pediu que retirasse uma carta. Quando a menina ia entregando a carta ao locutor, já reconheci os meus borrões!

Isso me fez famoso na Capital por algum tempo!

Comparada ao esparrame de hoje, Teresina era um ovo em 1950. Podia-se ir a pé aos bairros mais famosos: Piçarra, Vermelha, Porenquanto, Mafuá.

De dia, o movimento era na Praça Rio Branco, com as Casas Pernambucanas e Loja Rianil, o Bar Carvalho, onde se comprava o melhor bife a cavalo da cidade, o Café Avenida, o Hotel Piauí, em construção, em cuja última laje se via uma placa com a inscrição Aqui há Otis, a Farmácia da Dona Lili, a Igreja do Amparo, o coreto, onde as Bandas do 25º BC e da Polícia Militar, de vez em quando, realizavam retretas, e o Ponto de Táxi, com os minúsculos carros Perfect importados, que cobravam 5 cruzeiros pela corrida.

À noite, a Praça Pedro II dominava, com o Quartel da Polícia, os dois cinemas, o Picolé Azas – com zê mesmo – o Salão de Sinuca do Chico Doca, bares, restaurantes e o Ponto de Táxi, com carrões americanos como os do Walmor, e do Bianor, cuja corrida custava 10 cruzeiros.

Uma pista carroçável transversal separava a Pedro II em dois níveis.

No superior, onde ficava o Quartel da PM, reunia-se a assim chamada 2ª Sociedade, constituída de soldados da Polícia ou do Exército, empregadas domésticas e moçinhas de namoro fácil, conhecidas como “curicas”. Ali, namorados de ambas as classes sociais aproveitavam as sombras das figueiras para darem um amasso.

No inferior, fronteiriço aos cinemas, a nata da Sociedade se reunia, com moças e rapazes desfilando em sentido contrário, trocando olhares para um futuro namoro, quem sabe no nível superior da praça, quem sabe nos escurinhos do 4 de Setembro ou do Cine Rex, pois ali, conforme o costume de então, os corpos não podiam se tocar. As meninas de fácil namoro da elite eram conhecidas pelo preconceituoso e despeitado apelido de “galinhas”!

Aquela intensa vida social noturna se acabava, em ambos os níveis, como num passe de mágica, às 21h00, quando o Corneteiro do Quartel da PM soava o Toque de Revista do Recolher! Era a senha para que todos fossem pra casa dormir!

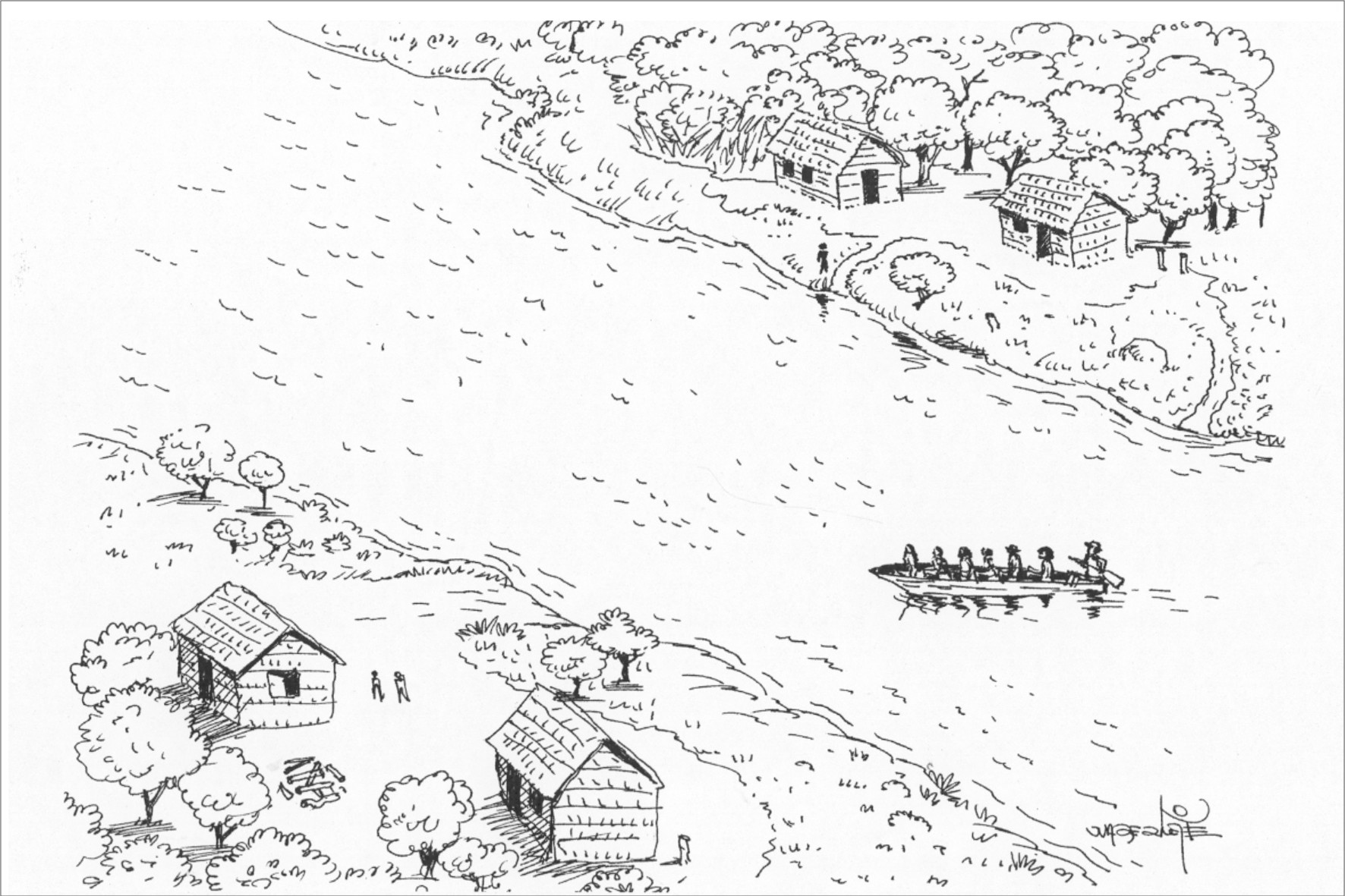

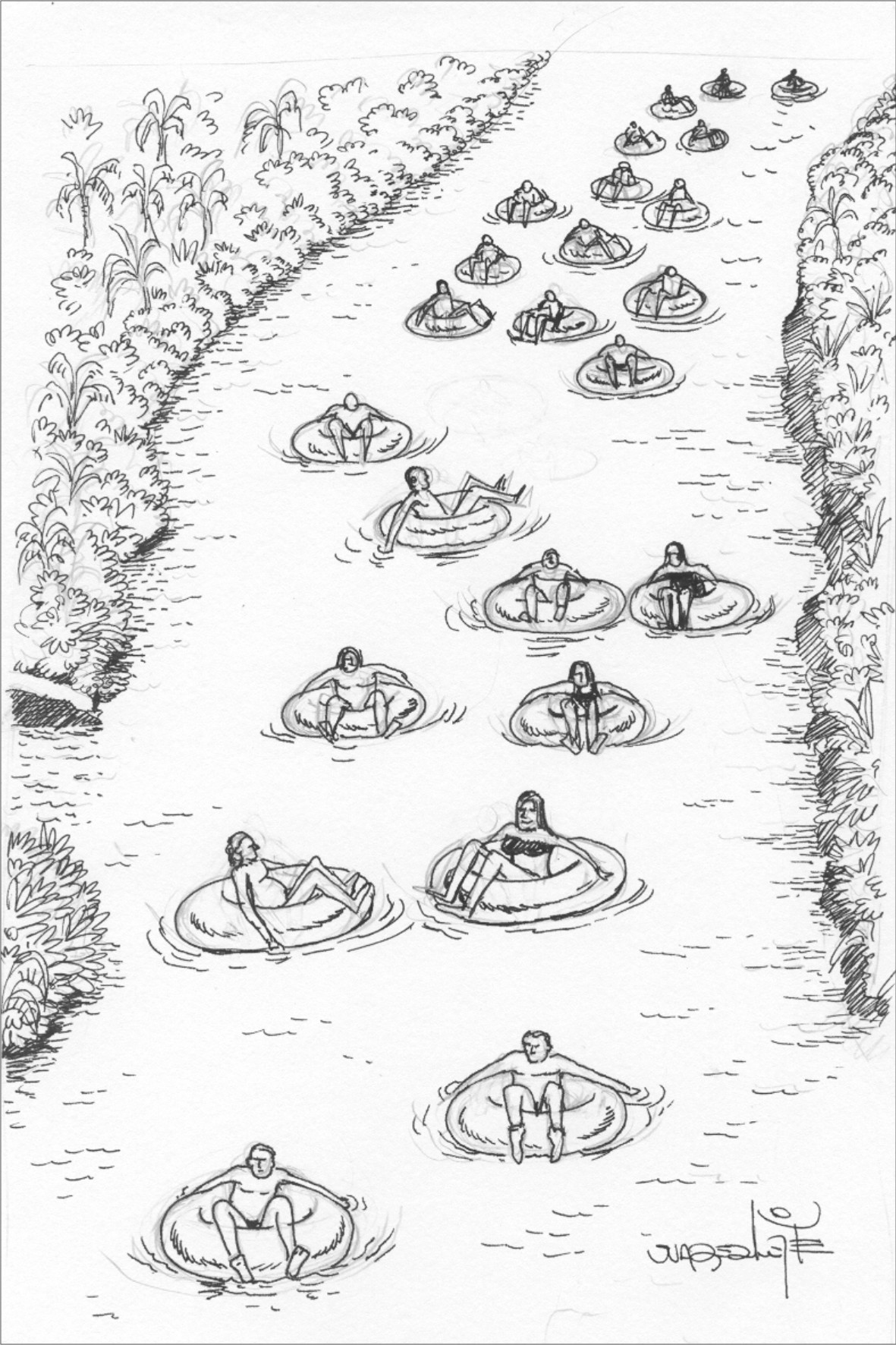

Teresina só possuía um clube, o Clube dos Diários, que não era provido de piscina. Por esse motivo, a “croa” – pronúncia aferesada de coroa –, ilha que se formava no meio do Rio Parnaíba, entre Teresina e Timon, durante o período das secas, era o ponto de encontro, aos domingos, de todos, ricos ou pobres, que ali procuravam um pouco de refrigério diante do calor brabo que assolava a região.

Um ponto alto da diversão noturna teresinense eram as quermesses. A de Nossa Senhora das Dores, na Praça Saraiva, onde pontuava o Padre Zé Luiz; a de São Benedito, promovida pelo Frei Conrado; e a de Nossa Senhora do Amparo, a cargo do Padre Chaves. E tome retreta, e tome comidas e bebidas típicas, e tome amplificadora oferecendo músicas de alguém para alguém, e tome correio elegante, no qual fui, por qualquer prenda, moleque de recado.

Abstraindo-se a saudade que sentia da casa paterna, dos meus irmãos e dos amigos de Balsas, Teresina foi, durante sete anos, o meu quintal, a minha praia, o meu pasto!

Igual a todo menino da minha laia, pintei e bordei! Fiz filme com o Manelão – ou Avião –, varei o Theatro – pulando o muro e entrando sem pagar –, gritei para a Lazarina “É homem! É homem!”, para que ela, no meio das moças, levantasse o vestido e mostrasse os possuídos, atazanei a vida de um homem que andava de cartola, fraque e bengala, cópia fiel do que ilustrava o rótulo do Elixir de Mururé. Com esse, bastava que se gritasse “Mururé! Mururé!”, para que ele brandisse a bengala e saísse em perseguição ao atrevido.

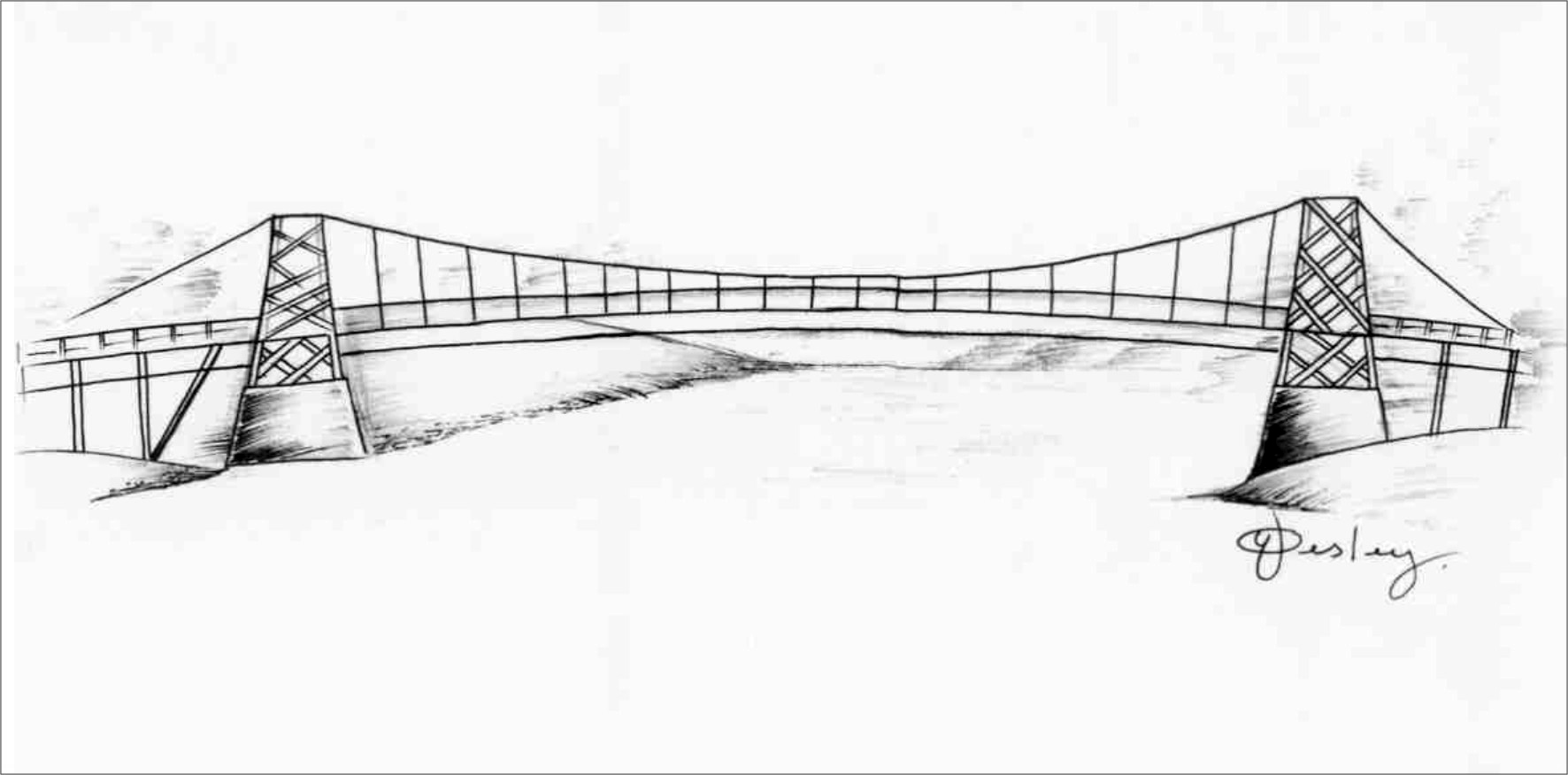

Pesquei lambaris com garrafa no Rio Poti, onde tomava banho, atravessava-o a nado ou a vau, conforme o mês, andava no pontão e assistia ao bate-estaca, tocado a vapor, enfincar pilares na terra, construindo a ponte, obra que se arrastou por muitos anos.

No Rio Parnaíba, capturei pitus nas locas, que eram vendidos na ZBM; pesquei sardinhas e mandis; pulei da Ponte Metálica; joguei futebol e bronzeei-me na croa; varejei na canoa que o Tio Joãozinho lá deixara para a diversão dos sobrinhos; e assisti à construção do cais.

No Centenário de Teresina, ocorrido a 16 de agosto de 1952, as maiores festividades, que duraram por todo o mês, aconteciam na Praça João Luiz Ferreira. Muitos artistas famosos do Rio de Janeiro a abrilhantaram. Foi a maior festa a que já assisti. No seu transcurso, aprendi a dançar tambor! Como atração que perdurou por muitos anos, foi construído, na Praça Pedro II, ao lado esquerdo do Theatro 4 de Setembro, o Bar Carnaúba, usando-se em toda a sua estrutura apenas o material retirado daquela palmeira, que já foi a maior riqueza econômica piauiense.

Pulei o muro do Estádio, ou assisti a jogos trepado nos altos galhos do pé de tamarindo, que ficava bem junto, esperando que, aos quinze minutos para acabar o jogo, abrissem os portões, na denominada “hora dos miseráveis”. Só assim, conheci o melhor time de Teresina, o River; o seu mais famoso jogador, o Sargento Diderot; o técnico do Artístico, o Arroz; e o craque do Artístico, sempre convocado para a Seleção Piauiense, o Luizinho Cavalo Velho.

Havia, anualmente, o Campeonato Brasileiro, não de times, mas com as Seleções Estaduais. O Piauí sempre jogava com o Rio Grande do Norte ou com o Maranhão, todos logo desclassificados.

Estudei em três colégios teresinenses: o Ateneu, o Diocesano, onde fui interno, e o Liceu Piauiense. Morei na Rua da Glória, na Teodoro Pacheco, na Barroso, na da Estrela e na Baixa da Égua. Frequentei a doce vida da Rua Paissandu e do Bar Quitandinha.

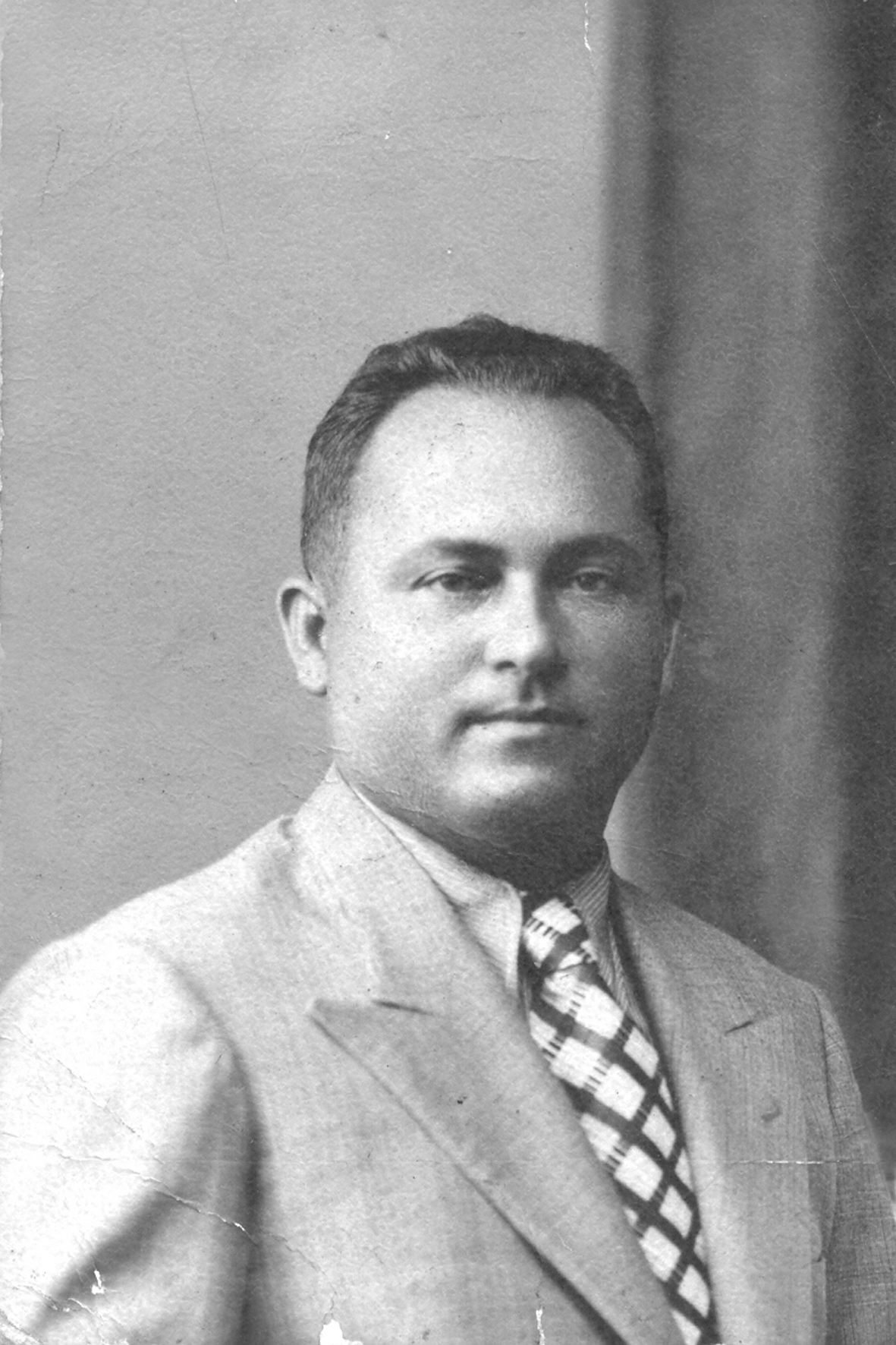

Filei comida na casa de Fructuoso José da Silva, meu Tio Fructo, casado com Zoraide Benvindo, a Tia Zora; na casa de Tia Antônia, casada com o dentista e ourives Raimundo Lopes de Aguiar, onde morei por uns tempos; na casa de Benedito Vasconcelos, o Beni, meu primo, Gerente do Banco do Brasil e casado com Ezir, onde também morei; e na casa do primo Pedro Maranhense Costa, do BB, casado com Raimunda Pires, a Dica, o qual, vez por outra, me ajudava com uma dádiva monetária. Antônio Luiz do Monte Furtado, também do BB, primo solteiro e abonado, muito me escorou nos momentos de pindaíba.

Privei do companheirismo dos primos Oswaldo, Pedro Del Pretes, Achiles Mussoline e Bernardino, o Benu, e gozei da amizade das primas Ana Maria, Maria Ester e Terezinha de Souza e Silva, todos filhos do Tio Fructo.

Inspirado num filme com o caubói Roy Rogers, construí, no quintal de Tia Antônia, um casebre de paredes e cobertura de palha, em cuja entrada pendurei uma tabuleta com o letreiro indicativo a carvão: Rancho Preguiça, no qual eu cozinhava em latas velhas de manteiga e de goiabada. Meu baião-de-dois era muito apreciado pelas primas Maria de Nazareth e Maria do Amparo, além do primo José Ivan, de apenas dois anos, a quem ensinei o dificílimo contorcionismo de morder o dedão do seu próprio pé. As sobremesas eram os doces que minha mãe mandava de Balsas, ou as cocadas feitas por Tia Cristina Albuquerque, que possuía uma quitanda na Rua Félix Pacheco, onde morava, entre a João Cabral e a beira do rio, ou seja, na ZBM. Por causa disso, suas portas fechavam-se às 18h00, após o que não abriam nem por decreto.

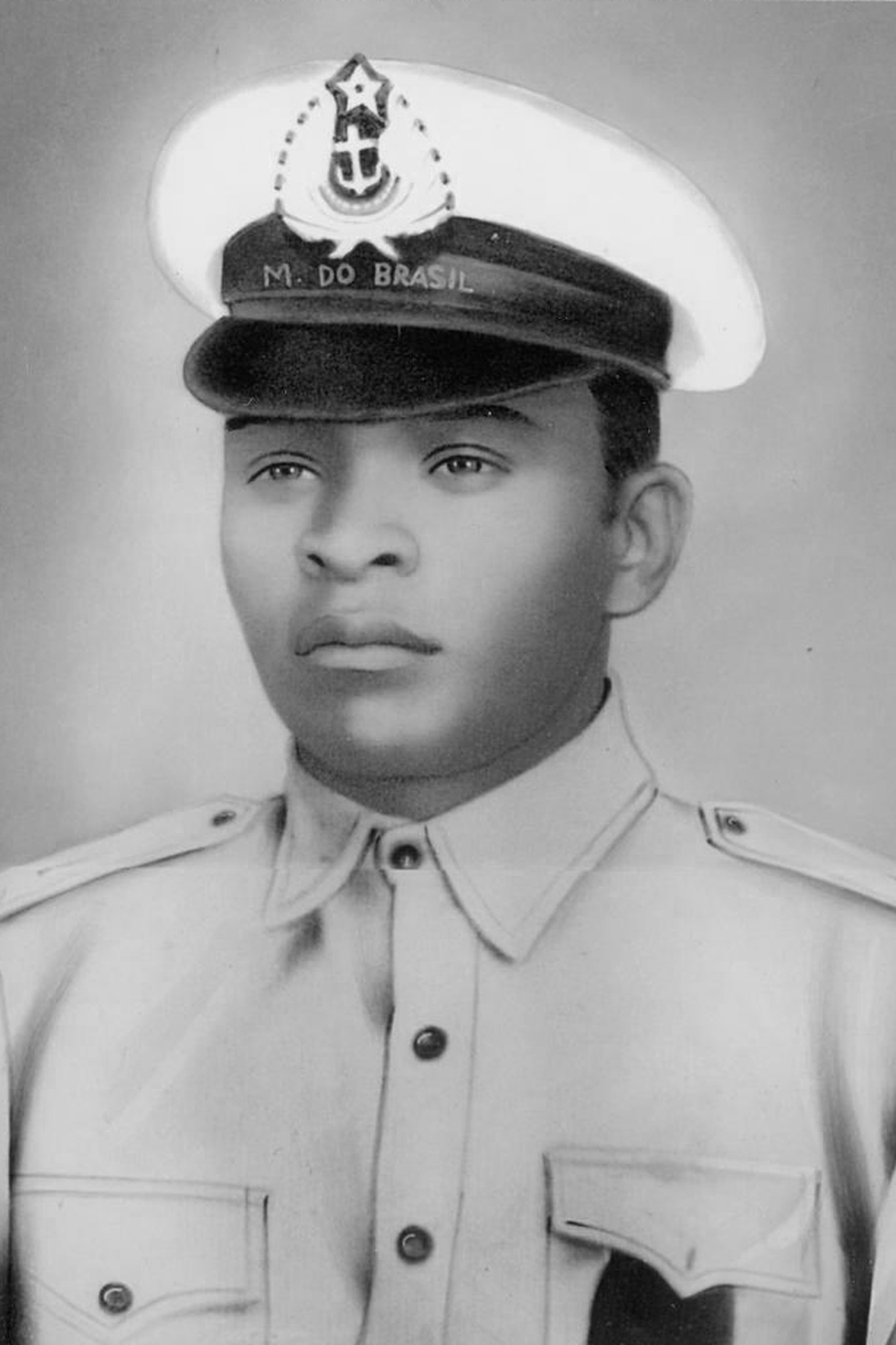

Em Teresina, conheci o primeiro amor e cometi o primeiro pecado. Fui menino rico por um dia, estudante pobre, cabo e soldado do Exército no 25º BC, ajudante de palhaço e mais um desempregado, como tantos por lá.

No dia 17 de fevereiro de 1957, aniversário de meu pai, um domingo, exatamente sete anos após ter desembarcado ali pela primeira vez, eu tomava, na mesma Praça Saraiva, um ônibus de luxo para Fortaleza.

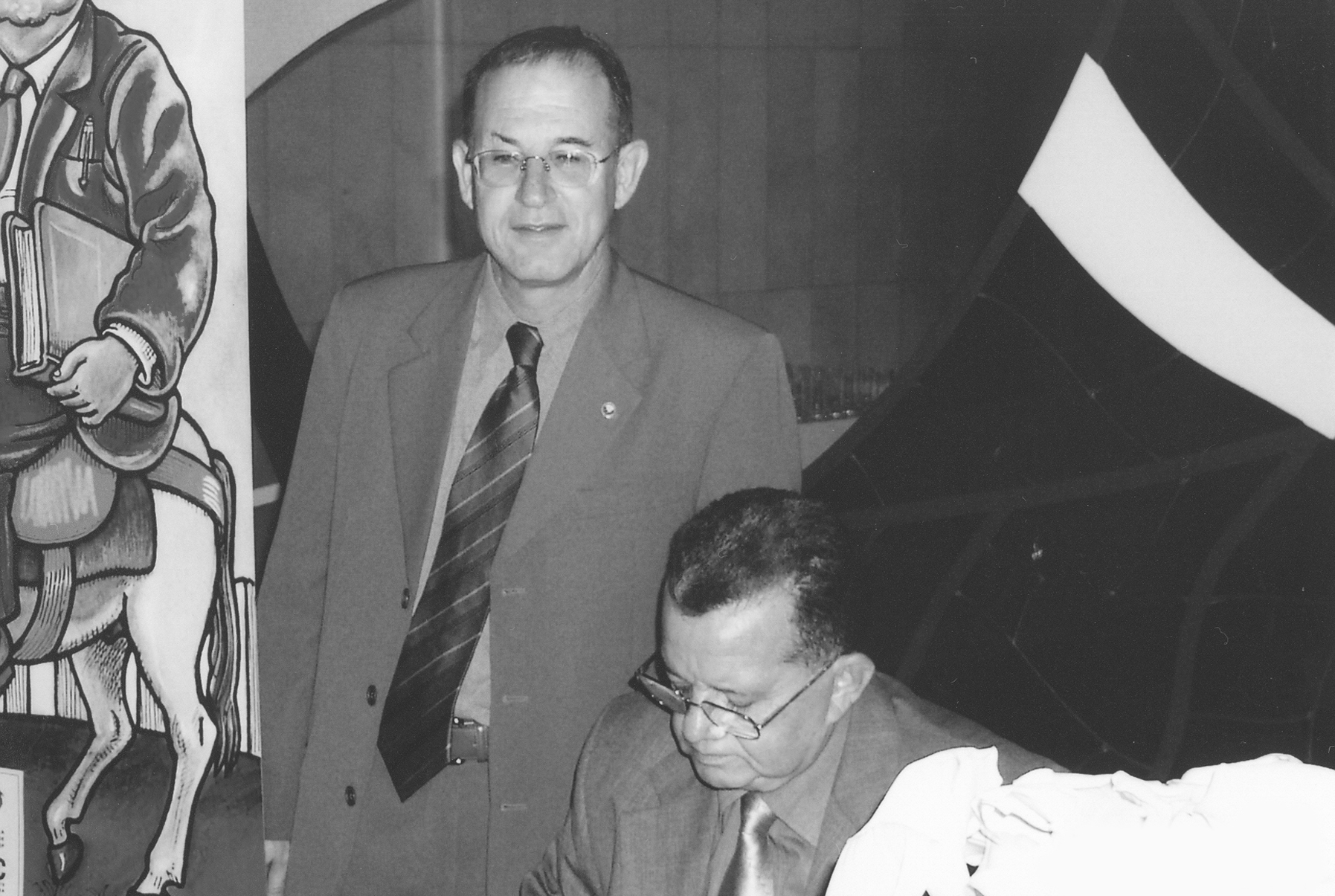

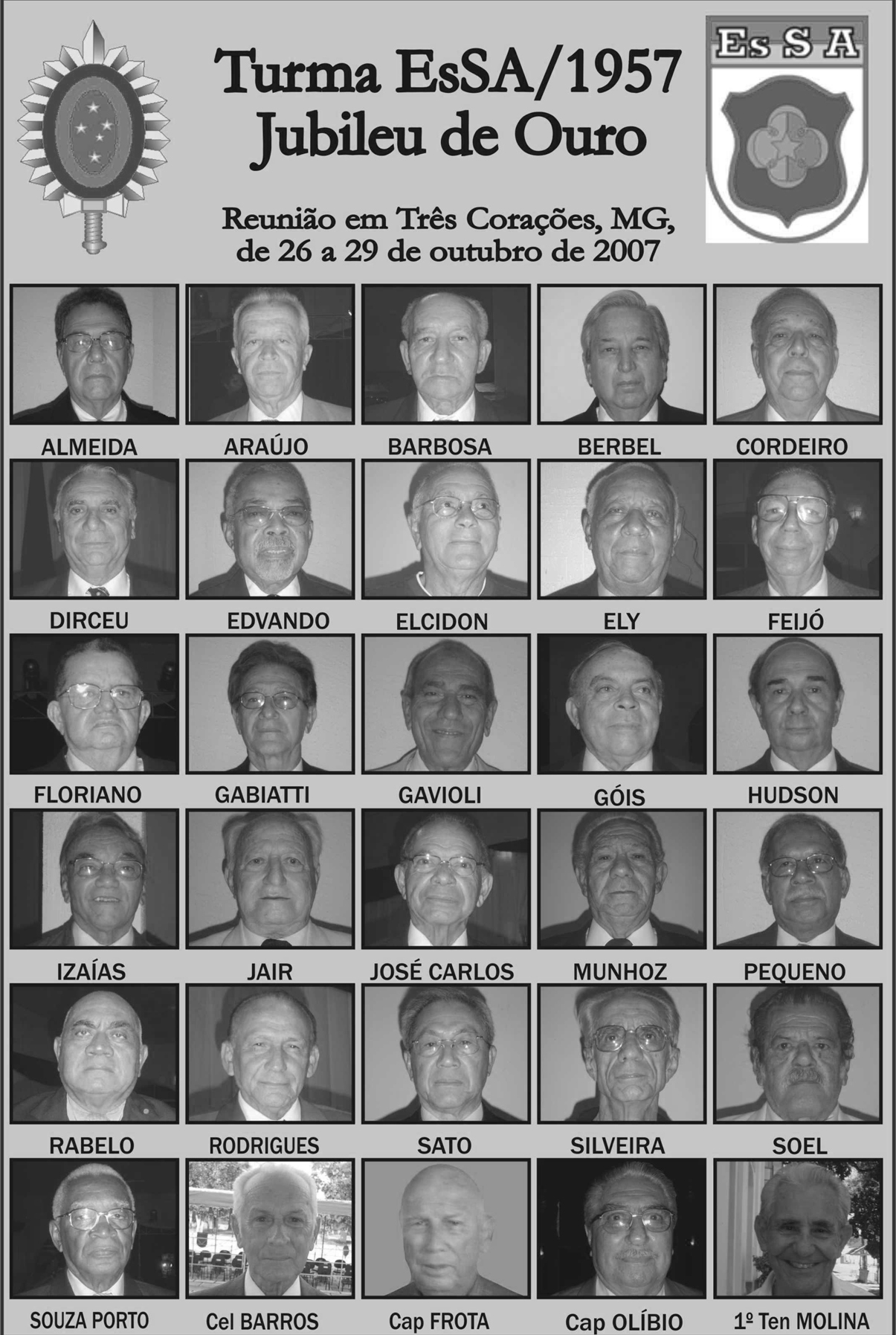

Fora aprovado na seleção para a EsSA - Escola de Sargentos das Armas, sediada em Três Corações-MG, e seguia, com outros camaradas, em direção ao futuro, à independência financeira, à conquista do sul-maravilha!

Ao embarcar, e em toda a viagem, que durou mais de dez dias, percorrendo a Rio-Bahia e a estrada de ferro do Rio de Janeiro para Cruzeiro-SP e de lá até o destino, o refrão daquela marchinha não continuava a retinir: “daqui não saio, daqui ninguém me tira”. Porque parte do meu coração em Teresina ficou.

E agora, é até razoável alguém me perguntar:

– Mas o seu visgo não era com Floriano?

E eu esclareço:

– Floriano era paixão de garoto! Teresina foi amor de adolescente!

Passaram-se 45 anos sem que eu voltasse à assim chamada Chapada do Corisco! Coração ingrato!

Mas não era bem isso. Com meus pais residindo em Balsas, a 180 léguas de Teresina, sempre passava minhas férias por lá, mas a saudade, no fundo do peito, amargava que nem jiló!

Em agosto de 2002, morando em Brasília, quando a Terra de Mafrense comemoraria o Sesquicentenário, com uma campanha publicitária cujo lema era “Teresina, Cidade Futuro”, chamei Veroni, minha mulher, e anunciei: – Vamos viajar de volta para o futuro!

Mas queria participar do evento de modo a nada perder! Para tanto, entrei em contato com o Serviço de Relações Públicas da Prefeitura Teresinense, contei minha história e o meu amor pela cidade, o que muito pesou a meu favor, e solicitei-lhes convite para que eu e Veroni assistíssemos à solenidade principal de local privilegiado.

Prestimosamente, enviaram-nos duas camisas alusivas ao Sesquicentenário, a serem usadas por todos no Palanque do Prefeito, bem como o convite a seguir.

Ao desembarcar do avião, no Aeroporto Senador Petrônio Portela, temperatura em volta de 30 graus, senti no rosto aquela baforada quente, tão conhecida dos velhos tempos. Começava a matar a saudade do querido Piauí.

Hospedei-me no Rio Poty Hotel. Do meu apartamento, uma vista impressionante da cidade se descortinava no rumo do Ceará, mostrando o quanto Teresina crescera, limitando-se ali apenas com o horizonte.

Em 1957, toda aquela área era mato. Lembrei-me dos tempos de outrora, quando o Dr. Bernardo Melo levava a meninada no seu Austin para tomar banho na SOCOPO, uma bica de água mineral no meio da floresta.

O amplo palanque encontrava-se montado na Avenida Frei Serafim, em frente ao Colégio das Irmãs. Foram duas horas de desfile, com carros alegóricos contando a história da cidade, desde sua fundação até os dias atuais. A maior escola de samba do mundo não narraria melhor aquela saga! Impressionou-me deveras a quantidade de bandas de música, 14! Quando saíra de lá, só existiam duas, a do 25º BC e a da Polícia Militar.

No dia anterior, sábado, assistimos à missa matinal na Igreja do Amparo, celebrada pelo Monsenhor Chaves, com quem conversei, relembrando os tempos em que ele fora meu professor de Francês no Colégio Diocesano. Lá, encontrei-me com Marion Couto Kyrieleison Soares, que cantava no Coral do Amparo, no início dos anos 50, juntamente com minhas primas Maria Zélia, Maria Célia e Maria Lélia Albuquerque Aguiar.

Almoçamos na casa da família de nossa amiga Heloísa dos Santos Costa, moradora em Brasília, mas que, vitimada por doença terminal, preferiu passar seus últimos dias junto a seus entes queridos, no Parque Piauí.

Depois do almoço, seu irmão Luiz Edson Santos Costa, médico, nos levou até à Vermelha, onde fizemos rápida visita ao dentista Benedito Ferreira Ramos, meu colega da EsSA, que há 45 anos não via.

À noite, meu conterrâneo João Tourinho, amigo de infância, e a angicalense Rosária, sua mulher, receberam-nos em sua senhorial mansão, em São Cristóvão, quando aproveitamos para relembrar os belos tempos idos.

Durante minha estada por lá, tive o apoio do meu primo Airton Coelho e Silva, médico, filho do Tio Joãozinho, de Lindalva, sua mulher, e de seu filho Jener. Ele me levou de carro a todos os pontos que marcaram minha vida teresinense. E começamos pela casa do Bernardo Melo Filho, industrial, casado com Rita de Cássia, ainda residente na Rua da Glória, por ter sido ele o primeiro menino teresinense que eu lá conhecera.

Bernardo levou-nos para que eu revisse Seu João Souza, antigo vizinho, com quase 90 anos, a quem muito perturbara com minhas batidas num poste de ferro – espécie de alvorada para toda a vizinhança –, e sua filha Valderez, brotinho em 1950.

Depois, seguimos para os pontos que eu queria fotografar. O Centro Histórico de Teresina em quase nada mudara naqueles 45 anos! Eu poderia até plagiar o cantor Ronnie Von ao dizer: a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim! E, pasmem, na Praça da Bandeira, o mesmo Mercado Municipal!

No domingo, após o desfile, Airton levou-nos para almoçar num restaurante e, terminado este, conduziu-nos até uma chácara que possui à esquerda da estrada para União, onde aproveita para descontrair do estresse causado pela rotina médica.

Vi todos os poucos parentes que ainda tenho em Teresina: Magnólia Carvalho, minha prima, casada com Raimundo Baptista de Carvalho, desembargador aposentado, residente no bairro São João, Suzane Coelho e Silva, minha prima, irmã do Airton, e Germano Coelho, seu filho.

Na noite da véspera do nosso retorno, Conrado Nogueira Barros, dentista e meu companheiro dos tempos da caserna, casado com Elza, promoveu um forró em sua residência, no Planalto Itinga, no qual tive o prazer de matar a saudade das músicas regionais, assim como deleitar-me com os pratos que caracterizam a cozinha piauiense.

Conheci o resto da família do Conrado, notadamente sua filha Lisa Minerva, que hoje faz parte de minha amizade no Orkut, e revi seu irmão Evandro Nogueira Barros, o Bela Aurora, como o chamávamos antigamente.

Belizário Virtunis da Rocha, o Bili, dos tempos da pensão na Baixa da Égua e funcionário do Banco do Brasil, marcou um encontro com alguns amigos para as 10h00, do dia 19, segunda-feira, dia do nosso regresso, em frente ao Clube dos Diários. Compareceram, além do Bili, Fernando Martins da Rocha, funcionário público, Janclerques Marinho, escritor, e o João Tourinho.

Terminada a reunião, João Tourinho nos levou ao local onde o Rio Poti desemboca no Rio Parnaíba, para que Veroni conhecesse o espetáculo do encontro das águas.

Agenda social pra ninguém botar defeito!

Agora, eu já sei como é que se faz!

Quando a saudade novamente apertar, é só pegar um avião e, em duas horas, eu chego lá!

Teresina, meu xodó, jamais te esquecerei!

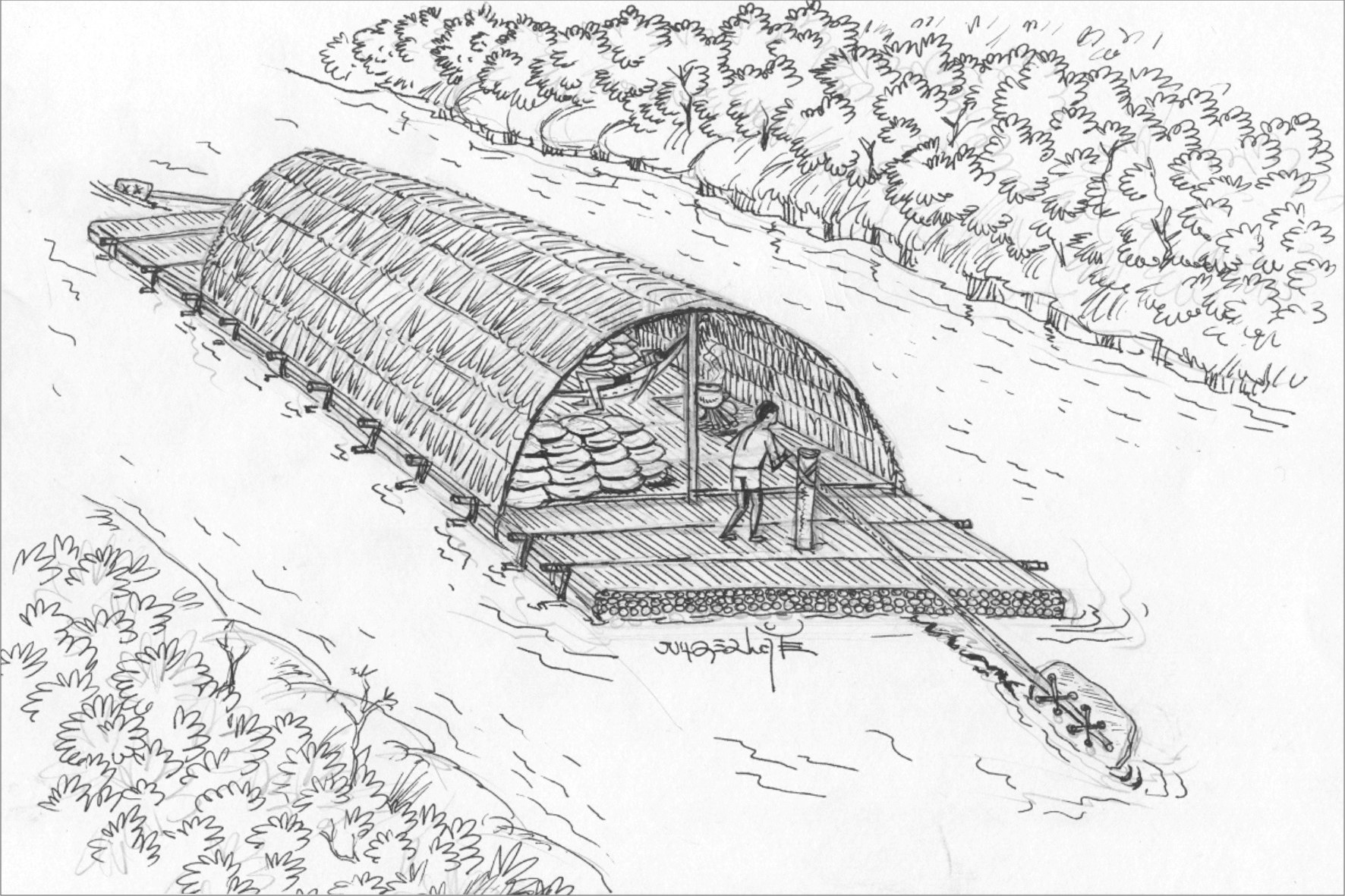

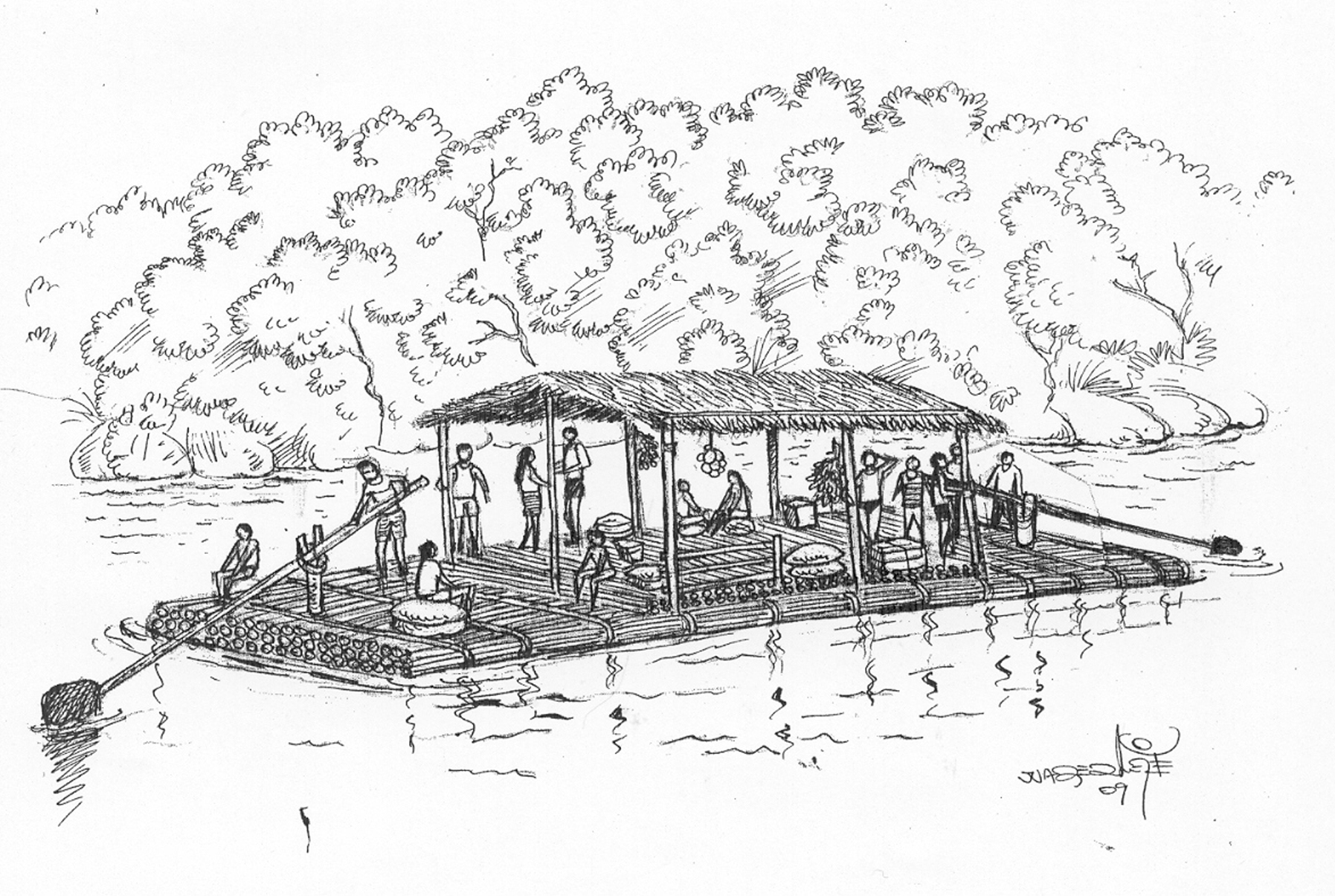

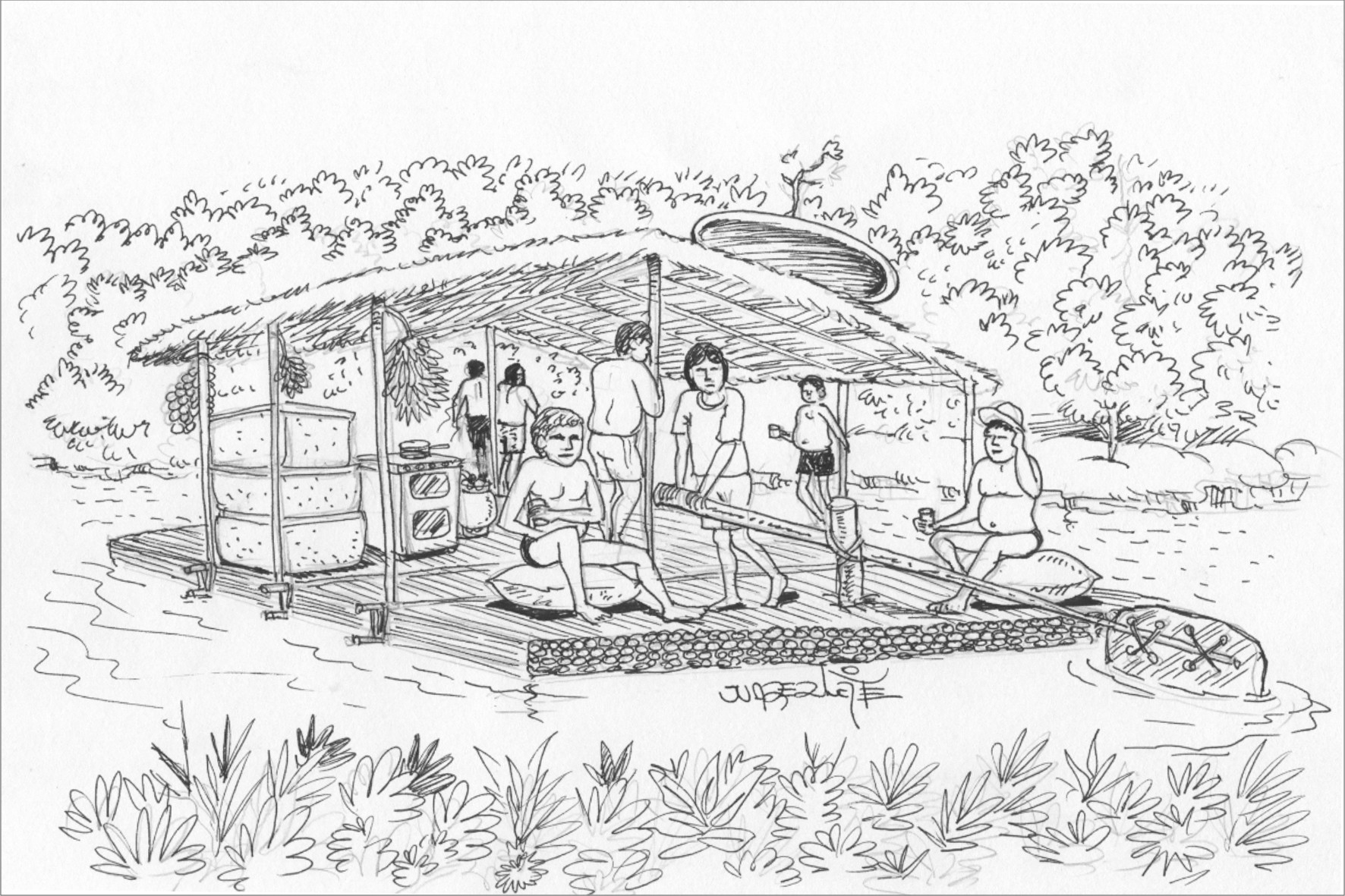

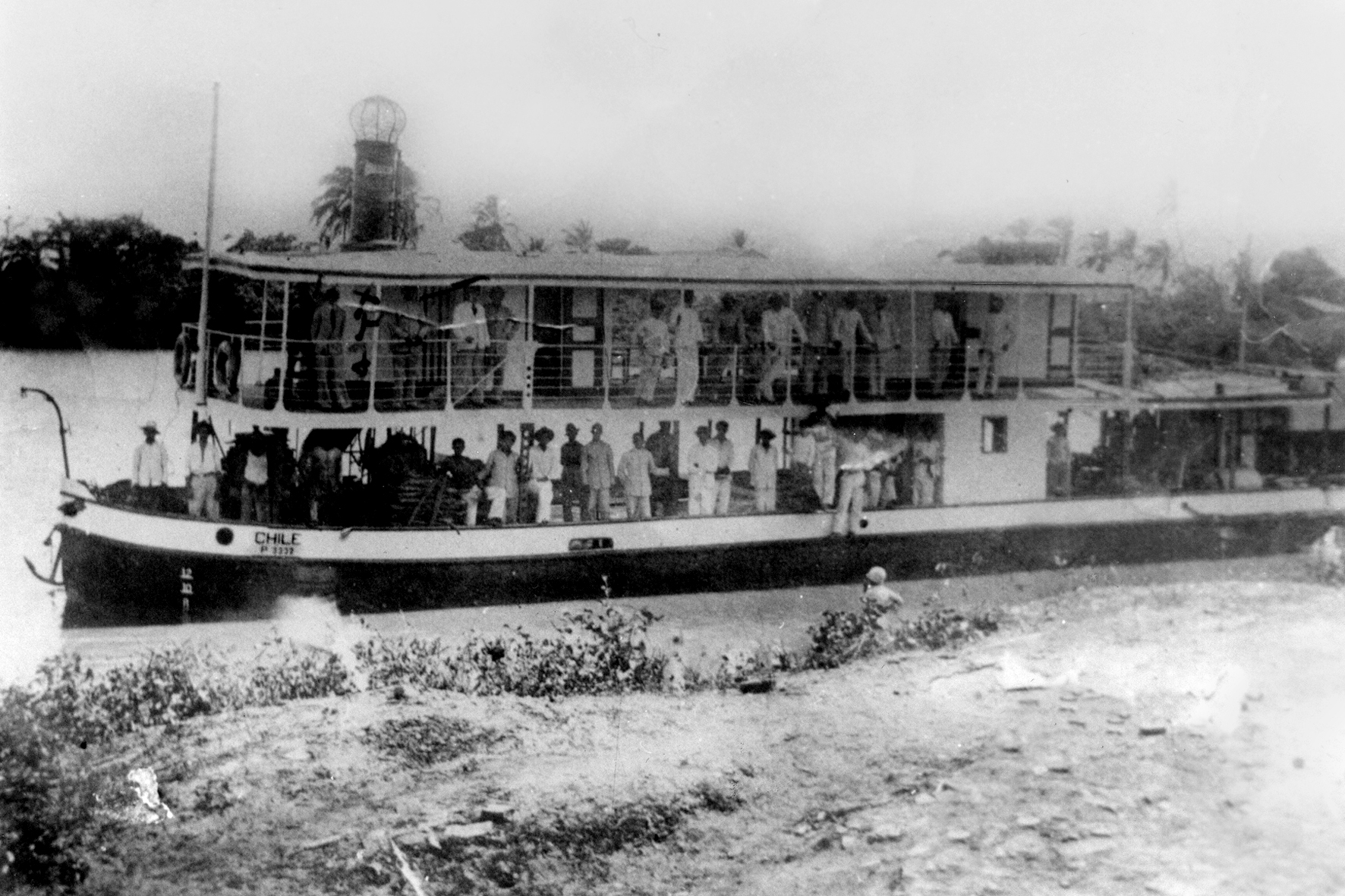

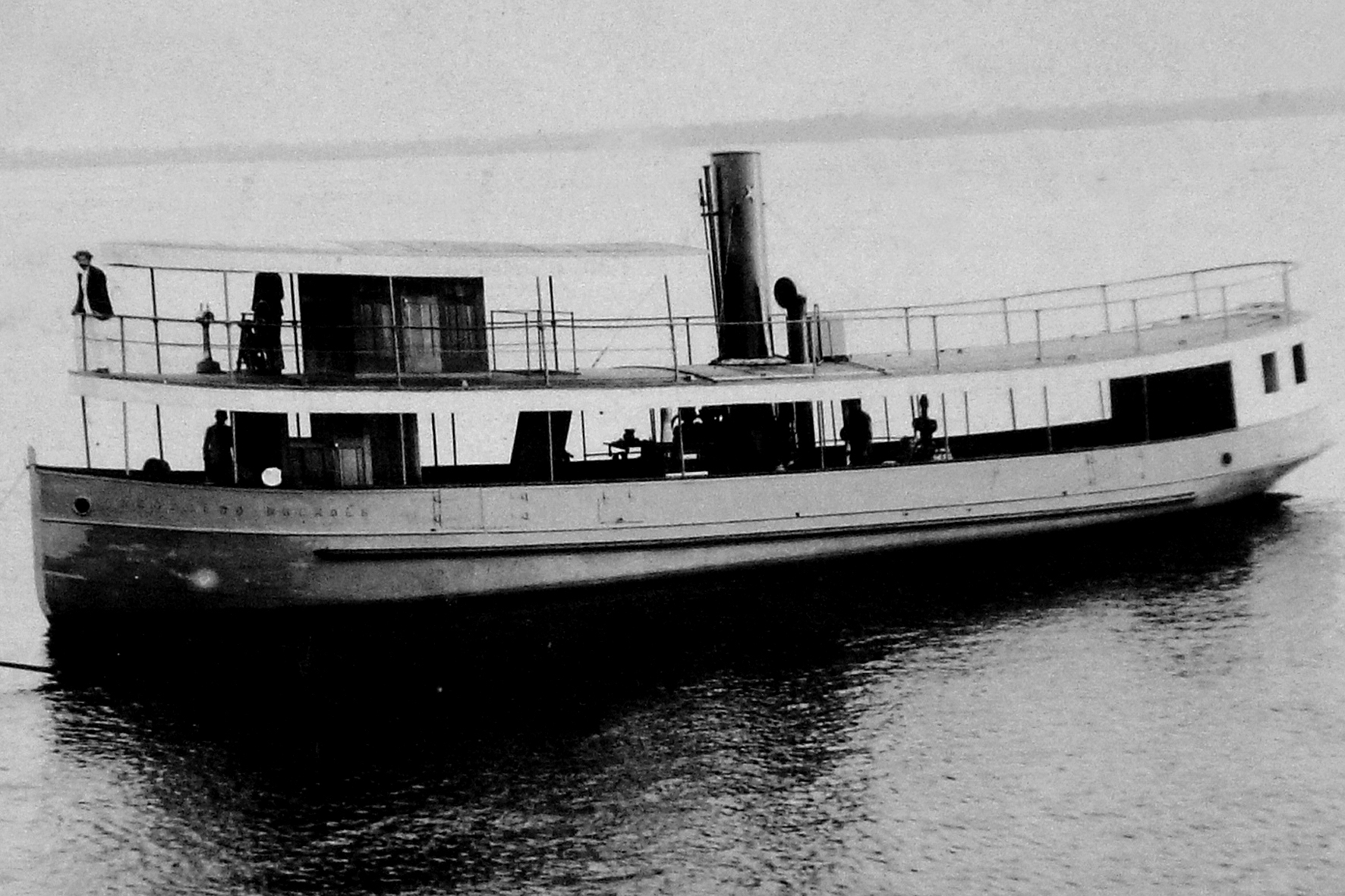

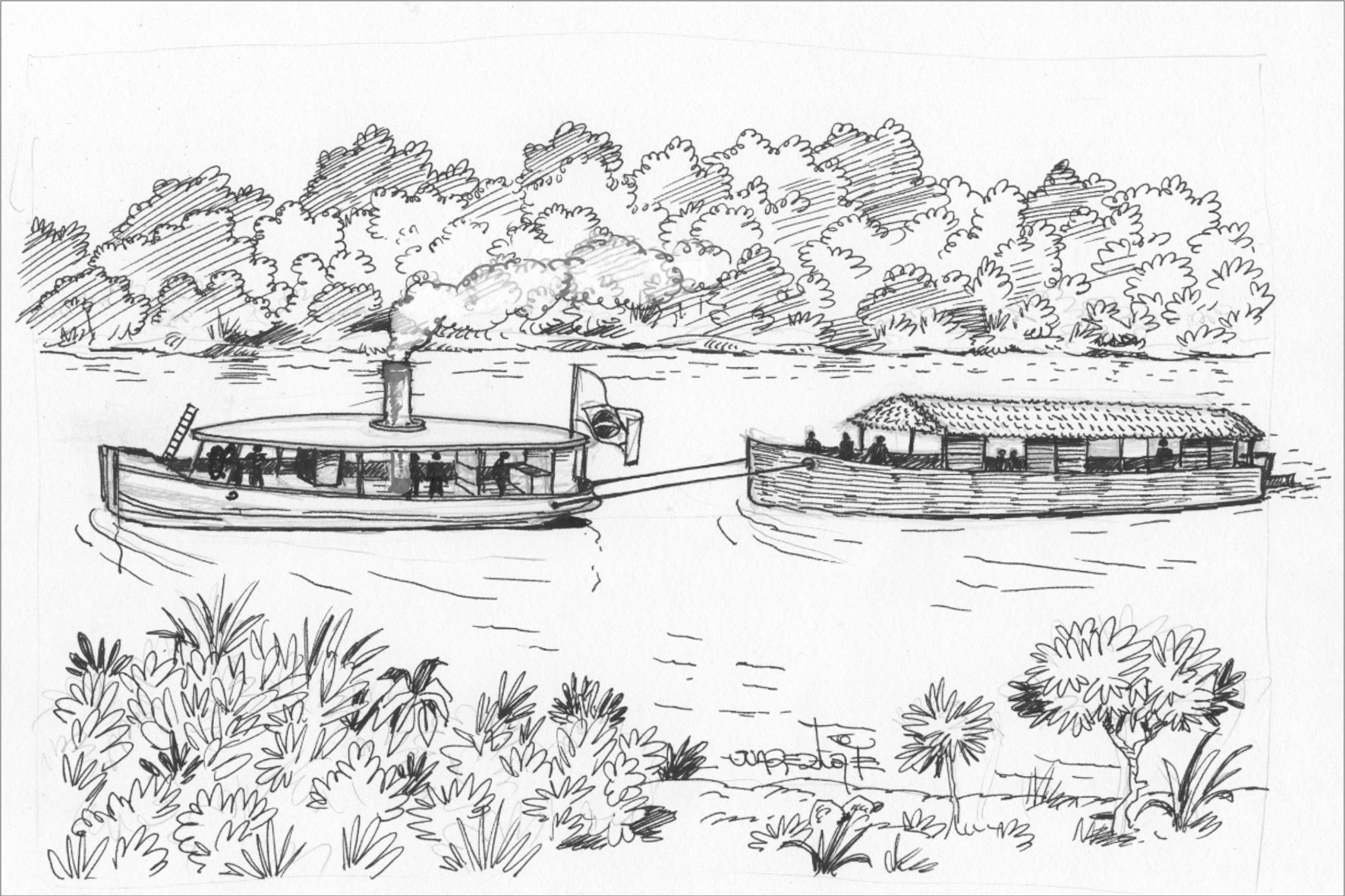

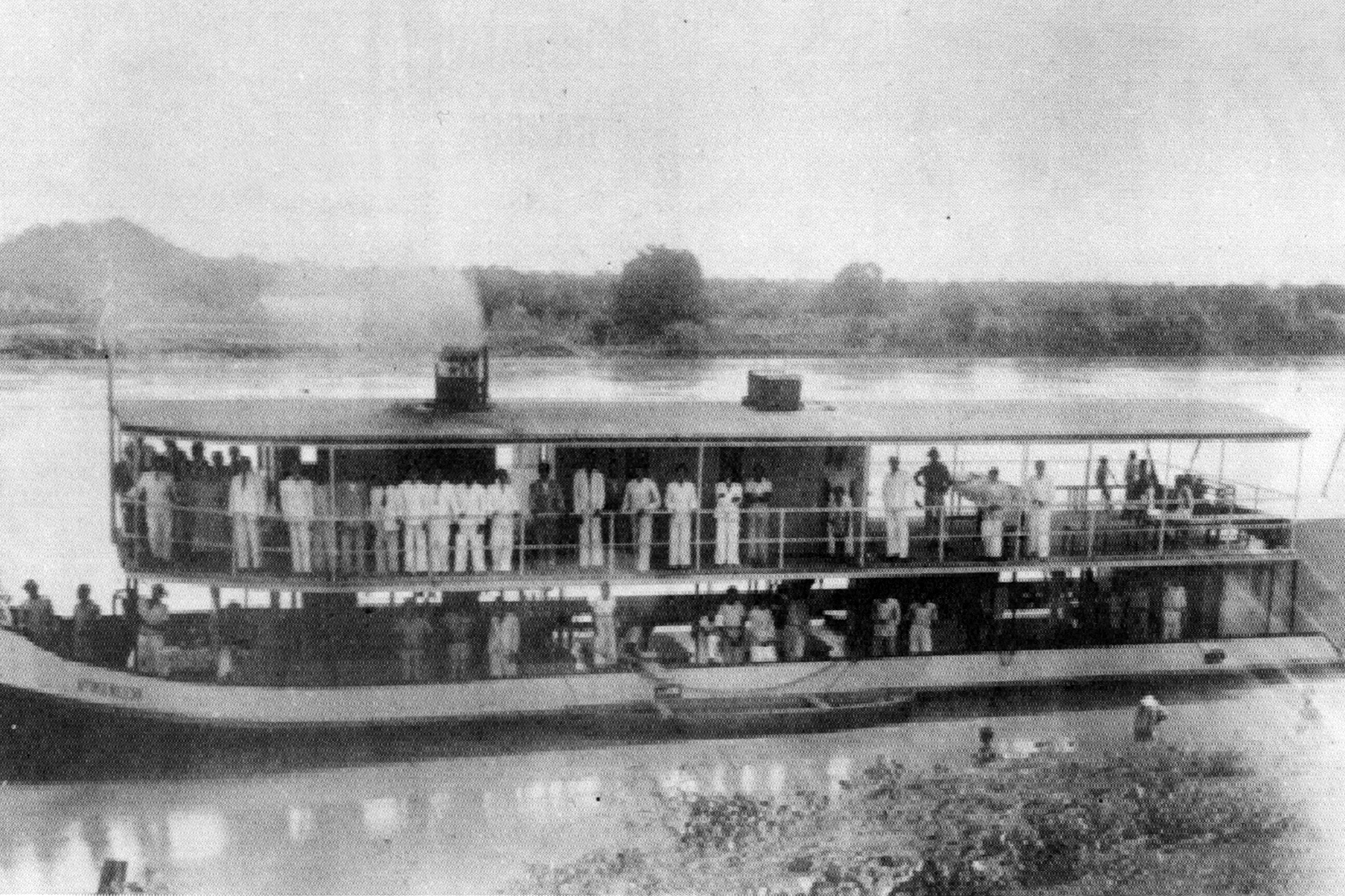

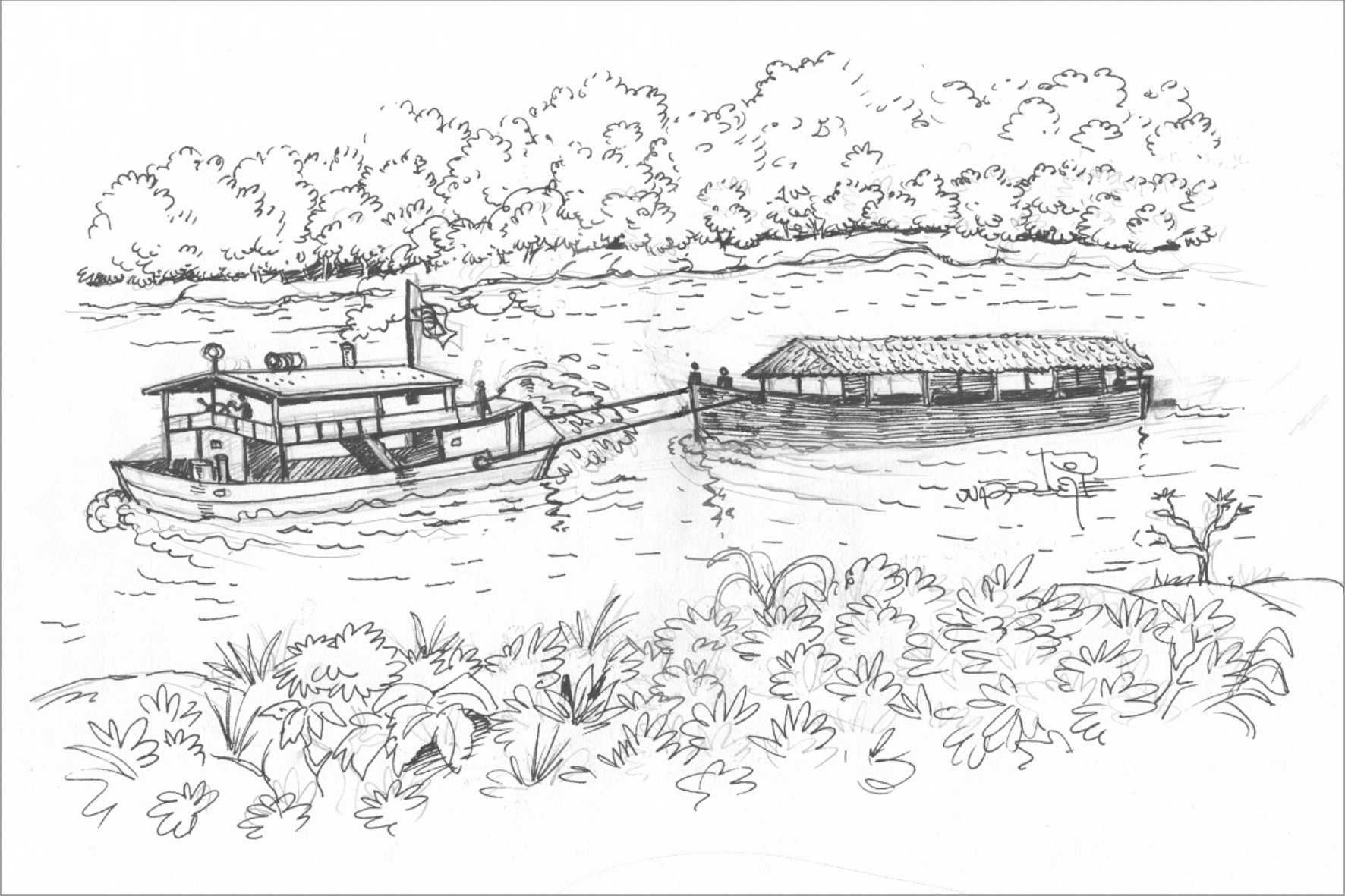

Provável vapor Joaquim Cruz - Acervo Teodoro Sobral Neto

Provável vapor Joaquim Cruz - Acervo Teodoro Sobral Neto