O ASSOMBRAMENTO (CONTO DO MINEIRO AFONSO ARINOS)

O ASSOMBAMENTO

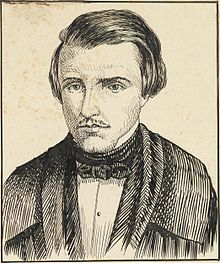

Afonso Arinos

À beira do caminho das tropas, num tabuleiro grande, onde cresciam a canela-d'ema e o pau-santo, havia uma tapera. A velha casa assombrada, com grande escadaria de pedra levando ao alpendre, não parecia desamparada. O viandante a avistava de longe, com a capela ao lado e a cruz de pedra lavrada, enegrecida, de braços abertos, em prece contrita para o céu. Naquele escampado onde não ria ao sol o verde escuro das matas, a cor embaçada da casa suavizava ainda mais o verde esmaiado dos campos.

E quem não fosse vaqueano naqueles sítios iria, sem dúvida, estacar diante da grande porteira escancarada, inquirindo qual o motivo por que a gente da fazenda era tão esquiva que nem ao menos aparecia à janela quando a cabeçada da madrinha da tropa, carrilhonando à frente dos lotes, guiava os cargueiros pelo caminho a fora.

Entestando com a estrada, o largo rancho de telha, com grandes esteios de aroeira e mourões cheios de argolas de ferro, abria-se ainda distante da casa, convidando o viandante a abrigar-se nele. No chão havia ainda uma trempe de pedra com vestígios de fogo e, daqui e dacolá, no terreno acamado e liso, esponjadouros de animais vagabundos.

Muitas vezes os cargueiros das tropas, ao darem com o rancho, trotavam para lá, esperançados de pouso, bufando, atropelando-se, batendo uns contra os outros as cobertas de couro cru; entravam pelo rancho adentro, apinhavam-se, giravam impacientes à espera da descarga até que os tocadores a pé, com as longas toalhas de crivo enfiadas no pescoço, falavam à mulada, obrigando-a a ganhar o caminho.

Por que seria que os tropeiros, ainda em risco de forçarem as marchas e aguarem a tropa, não pousavam aí? Eles bem sabiam que, à noite, teriam de despertar, quando as almas perdidas, em penitência, cantassem com voz fanhosa a encomendação. Mas o cuiabano Manuel Alves, arrieiro atrevido, não estava por essas abusões e quis tirar a cisma da casa mal-assombrada.

Montado em sua mula queimada frontaberta, levando adestro seu macho crioulo por nome "Fidalgo" - dizia ele que tinha corrido todo este mundo, sem topar coisa alguma, em dias de sua vida, que lhe fizesse o coração bater apressado de medo. Havia de dormir sozinho na tapera e ver até onde chegavam os receios do povo.

Dito e feito.

Passando por aí de uma vez, com sua tropa, mandou descarregar no rancho com ar decidido. E enquanto a camaradagem, meio obtusa com aquela resolução inesperada, saltava das selas ao guizalhar das rosetas no ferro batido das esporas; e os tocadores, acudindo de cá e de lá, iam amarrando nas estacas os burros, divididos em lotes de dez, Manuel Alves, o primeiro em desmontar, quedava-se de pé, recostado a um mourão de braúna, chapéu na coroa da cabeça, cenho carregado, faca nua aparelhada de prata, cortando vagarosamente fumo para o cigarro.

Os tropeiros, em vaivém, empilhavam as cargas, resfolegando ao peso. Contra o costume, não proferiram uma jura, uma exclamação; só, às vezes, uma palmada forte na anca de algum macho teimoso. No mais, o serviço ia-se fazendo e o Manuel Alves continuava quieto.

As sobrecargas e os arrochos, os buçais e a penca de ferraduras, espalhados aos montes; o surrão da ferramenta aberto e para fora o martelo, o puxavante e a bigorna; os embornais dependurados; as bruacas abertas e o trem de cozinha em cima de um couro; a fila de cangalhas de suadouro para o ar, à beira do rancho, denunciaram ao arneiro que a descarga fora feita com a ordem do costume, mostrando também que à rapaziada não repugnava acompanhá-lo na aventura.

Então, o arrieiro percorreu a tropa, correndo o lombo dos animais para examinar as pisaduras; mandou atalhar à sovela algumas cangalhas, assistiu à raspagem da mulada e mandou, por fim, encostar a tropa acolá, fora da beira do capão onde costumam crescer as ervas venenosas.

Dos camaradas, o Venâncio lhe fora malungo de sempre. Conheciam-se a fundo os dois tropeiros, desde o tempo em que puseram o pé na estrada pela primeira vez, na era da fumaça, em trinta e três. Davam de língua às vezes, nos serões de pouso, um pedação de tempo, enquanto os outros tropeiros, sentados nos fardos ou estendidos sobre os couros, faziam chorar a tirana com a toada doída de uma cantilena saudosa.

Venâncio queria puxar a conversa para as coisas da tapera, pois viu logo que o Manuel Alves, ficando ai, tramava alguma das dele.

- O macho lionanco está meio sentido da viagem, só Manuel.

- Nem por isso. Aquele é couro n'água. Não é com duas distâncias desta que ele afrouxa.

- Pois olhe, não dou muito para ele urrar na subida do morro.

- Este? Não fale!

- Inda malhando nesses carrascos cheios de pedra, então é que ele se entrega de todo.

- Ora!

- Vossemecê bem sabe: por aqui não há boa pastaria; acresce mais que a tropa deve andar amilhada. Nem pasto, nem milho na redondeza desta tapera. Tudo que sairmos daqui, topamos logo um catingal verde. Este pouso não presta; a tropa amanhece desbarrigada que é um Deus nos acuda.

- Deixe de poetagens, Venâncio! Eu sei cá.

- Vossemecê pode saber, eu não duvido; mas na hora da coisa feia, quando a tropa pegar a arriar a carga pela estrada, é um vira-tem-mão e Venâncio p'r'aqui, Venâncio p'r'acolá.

Manuel deu um muxoxo. Em seguida levantou-se de um surrão onde estivera assentado durante a conversa e chegou à beira do rancho, olhando para fora. Cantarolou umas trovas e, voltando-se de repente para o Venâncio, disse:

- Vou dormir na tapera. Sempre quero ver se a boca do povo fala verdade uma vez.

- Hum, hum! Está aí! Eia, eia, eia!

– Não temos eia nem peia. Puxe para fora minha rede.

- Já vou, patrão. Não precisa falar duas vezes.

E daí a pouco, veio com a rede cuiabana bem tecida, bem rematada por longas franjas pendentes.

- Que é que vossemecê determina agora?

- Vá lá à tapera enquanto é dia e arme a rede na sala da frente. Enquanto isso, aqui também se vai cuidando do jantar...

O caldeirão preso à rabicha grugrulhava ao fogo; a carne-seca no espeto e a camaradagem, rondando à beira do fogo lançava à vasilha olhares ávidos e cheios de angústias, na ansiosa expectativa do jantar. Um, de passagem atiçava o fogo, outro carregava o ancorote cheio de água fresca; qual corria a lavar os pratos de estanho, qual indagava pressuroso se era preciso mais lenha.

Houve um momento em que o cozinheiro, atucanado com tamanha oficiosidade, arremangou aos parceiros dizendo-lhes:

- Arre! Tem tempo, gente! Parece que vocês nunca viram feijão. Cuidem de seu que fazer, se não querem sair daqui a poder de tição de fogo!

Os camaradas se afastaram, não querendo turrar com cozinheiro em momento assim melindroso.

Pouco depois chegava o Venâncio, ainda a tempo de servir o jantar ao Manuel Alves.

Os tropeiros formavam roda, agachados, com os pratos acima dos joelhos e comiam valentemente.

- Então? perguntou Manuel Alves ao seu malungo.

- Nada, nada, nada! Aquilo por lá, nem sinal de gente!

- Uai! É estúrdio!

- E vossemecê pousa lá mesmo?

- Querendo Deus, sozinho, com a franqueira e a garrucha, que nunca me atraiçoaram.

- Sua alma, sua palma, meu patrão. Mas... é o diabo!

- Ora! Pelo buraco da fechadura não entra gente, estando bem fechadas as portas. O resto, se for gente viva, antes dela me jantar eu hei de fazer por almoçá-la. Venâncio, defunto não levanta da cova. Você há de saber amanhã.

- Sua alma, sua palma, eu já disse, meu patrão; mas, olhe, eu já estou velho, tenho visto muita coisa e, com ajuda de Deus, tenho escapado de algumas. Agora, o que eu nunca quis foi saber de negócio com assombração. Isso de coisa do outro mundo p'r'aqui mais p'r'ali - terminou o Venâncio, sublinhando a última frase com um gesto de quem se benze.

Manuel Alves riu-se e, sentando-se numa albarda estendida, catou uns gravetos do chão e começou a riscar a terra, fazendo cruzinhas, traçando arabescos.... A camaradagem, reconfortada com o jantar abundante, tagarelava e ria, bulindo de vez em quando no guampo de cachaça. Um deles ensaiava um rasgado na viola e outro - namorado, talvez, encostado ao esteio do rancho, olhava para longe, encarando a barra do céu, de um vermelho enfumaçado e, falando baixinho, co'a voz tremente, à sua amada distante...

II

Enoitara-se o escampado e, com ele, o rancho e a tapera. O rolo de cera, há pouco aceso e pregado ao pé direito do rancho, fazia uma luz fumarenta. Embaixo da tripeça, o fogo estalava ainda. De longe vinham aí morrer as vozes do sapo-cachorro que latia lá num brejo afastado, sobre o qual os vaga-lumes teciam uma trama de luz vacilante. De cá se ouvia o resfolegar da mulada pastando, espalhada pelo campo. E o cincerro da madrinha, badalando compassadamente aos movimentos do animal, sonorizava aquela grave extensão erma.

As estrelas, em divina faceirice, furtavam o brilho às miradas dos tropeiros que, tomados de langor, banzavam, estirados nas caronas, apoiadas as cabeças nos serigotes, com o rosto voltado para o céu.

Um dos tocadores, rapagão do Ceará, pegou a tirar uma cantiga. E pouco a pouco, todos aqueles homens errantes, filhos dos pontos mais afastados desta grande pátria, sufocados pelas mesmas saudades, unificados no mesmo sentimento de amor à independência, irmanados nas alegrias e nas dores da vida em comum, responderam em coro, cantando o estribilho. A princípio timidamente, as vozes meio veladas deixaram entreouvir os suspiros; mas, animando-se, animando-se, a solidão foi se enchendo de melodia, foi se povoando de sons dessa música espontânea e simples, tão bárbara e tão livre de regras, onde a alma sertaneja soluça ou geme, campeia vitoriosa ou ruge traiçoeira irmã gêmea das vozes das feras, dos roncos da cachoeira, do murmulho suave do arroio, do gorjeio delicado das aves e do tétrico fragor das tormentas. O idílio ou a luta, o romance ou a tragédia viveram no relevo extraordinário desses versos mutilados, dessa linguagem brutesca da tropeirada.

E, enquanto um deles, rufando um sapateado, gracejava com os companheiros, lembrando os perigos da noite nesse ermo consistório das almas penadas - outro, o Joaquim Pampa, lá das bandas do sul, interrompendo a narração de suas proezas na campanha, quando corria à cola da bagualada, girando as bolas no punho erguido, fez calar os últimos parceiros que ainda acompanhavam nas cantilenas o cearense peitudo, gritando-lhes:

- Ché, povo! Tá chegando a hora!

O último estribilho:

Deixa estar o jacaré:

A lagoa há de secar

expirou magoado na boca daqueles poucos, amantes resignados, que esperavam um tempo mais feliz, onde os corações duros das morenas ingratas amolecessem para seus namorados fiéis:

Deixa estar o jacaré:

A lagoa há de secar

O tropeiro apaixonado, rapazinho esguio, de olhos pretos e fundos, que contemplava absorto a barra do céu ao cair da tarde, estava entre estes. E quando emudeceu a voz dos companheiros ao lado, ele concluiu a quadra com estas palavras, ditas em tom de fé profunda, como se evocasse mágoas longo tempo padecidas:

Rio Preto há de dar vau

Té pra cachorro passar!

- Tá chegando a hora!

- Hora de que, Joaquim?

- De aparecerem as almas perdidas. Ih! Vamos acender fogueiras em roda do rancho.

Nisto apareceu o Venâncio, cortando-lhes a conversa.

- Gente! O patrão já está na tapera. Deus permita que nada lhe aconteça. Mas vocês sabem: ninguém gosta deste pouso mal-assombrado.

- Escute, tio Venâncio. A rapaziada deve também vigiar a tapera. Pois nós havemos de deixar o patrão sozinho?

- Que se há de fazer? Ele disse que queria ver com os seus olhos e havia de ir só, porque assombração não aparece senão a uma pessoa só que mostre coragem.

- O povo diz que mais de um tropeiro animoso quis ver a coisa de perto; mas no dia seguinte, os companheiros tinham que trazer defunto para o rancho porque, dos que dormem lá, não escapa nenhum.

- Qual, homem! Isso também não! Quem conta um conto acrescenta um ponto. Eu cá não vou me fiando muito na boca do povo, por isso é que eu não gosto de pôr o sentido nessas coisas.

A conversa tornou-se geral e cada um contou um caso de coisa do outro mundo. O silêncio e a solidão da noite, realçando as cenas fantásticas das narrações de há pouco, filtraram nas almas dos parceiros menos corajosos um como terror pela iminência das aparições.

E foram-se amontoando a um canto do rancho, rentes uns aos outros, de armas aperradas alguns e olhos esbugalhados para o indeciso da treva; outros, destemidos e gabolas, diziam alto.

- Cá por mim, o defunto que me tentar morre duas vezes, isto tão certo como sem dúvida - e espreguiçavam-se nos couros estendidos, bocejando de sono.

Súbito, ouviu-se um gemido agudo, fortíssimo, atroando os ares como o último grito de um animal ferido de morte.

Os tropeiros pularam dos lugares, precipitando-se confusamente para a beira do rancho.

Mas o Venâncio acudiu logo, dizendo:

- Até aí vou eu, gente! Dessas almas eu não tenho medo. Já sou vaqueano velho e posso contar. São as antas-sapateiras no cio. Disso a gente ouve poucas vezes, mas ouve. Vocês têm razão: faz medo.

E os paquidermes, ao darem com o fogo, dispararam, galopando pelo capão adentro.

III

Manuel Alves, ao cair da noite, sentindo-se refeito pelo jantar, endireitou para a tapera, caminhando vagarosamente.

Antes de sair, descarregou os dois canos da garrucha num cupim e carregou-a de novo, metendo em cada cano uma bala de cobre e muitos bagos de chumbo grosso. Sua franqueira aparelhada de prata, levou-a também enfiada no correão da cintura. Não lhe esqueceu o rolo de cera nem um maço de palhas. O arneiro partira calado. Não queria provocar a curiosidade dos tropeiros. Lá chegando, penetrou no pátio pela grande porteira escancarada.

Era noite.

Tateando com o pé, reuniu um molho de gravetos secos e, servindo-se das palhas e da binga, fez fogo. Ajuntou mais lenha arrancando paus de cercas velhas, apanhando pedaços de tábua de peças em ruína, e com isso, formou uma grande fogueira. Assim alumiado o pátio, o arneiro acendeu o rolo e começou a percorrer as estrebarias meio apodrecidas, os paióis, as senzalas em linha, uma velha oficina de ferreiro com o fole esburacado e a bigorna ainda em pé.

- Quero ver se tem alguma coisa escondida por aqui. Talvez alguma cama de bicho do mato.

E andava pesquisando, escarafunchando por aquelas dependências de casa nobre, ora desbeiçadas, sítio preferido das lagartixas, dos ferozes lacraus e dos caranguejos cerdosos. Nada, nada: tudo abandonado!

- Senhor! Por que seria? - inquiriu de si para si o cuiabano e parou à porta de uma senzala, olhando para o meio do pátio onde uma caveira alvadia de boi-espáceo, fincada na ponta de uma estaca, parecia ameaçá-lo com a grande armação aberta.

Encaminhou para a escadaria que levava ao alpendre e que se abria em duas escadas, de um lado e de outro, como dois lados de um triângulo, fechando no alpendre, seu vértice. No meio da parede e erguida sobre a sapata, uma cruz de madeira negra avultava; aos pés desta, cavava-se um tanque de pedra, bebedouro do gado da porta, noutro tempo.

Manuel subiu cauteloso e viu a porta aberta com a grande fechadura sem chave, uma tranca de ferro caída e um espeque de madeira atirado a dois passos no assoalho.

Entrou. Viu na sala da frente sua rede armada e no canto da parede, embutido na alvenaria, um grande oratório com portas de almofada entreabertas. Subiu a um banco de recosto alto, unido à parede e chegou o rosto perto do oratório, procurando examiná-lo por dentro, quando um morcego enorme, alvoroçado, tomou surto, ciciando, e foi pregar-se ao teto, donde os olhinhos redondos piscaram ameaçadores.

- Que é lá isso, bicho amaldiçoado? Com Deus adiante e com paz na guia, encomendando Deus e a virgem Maria...

O arrieiro voltou-se, depois de ter murmurado as palavras de esconjuro e, cerrando a porta de fora, especou-a com firmeza. Depois, penetrou na casa pelo corredor comprido, pelo qual o vento corria veloz, sendo-lhe preciso amparar com a mão espalmada a luz vacilante do rolo. Foi dar na sala de jantar, onde uma mesa escura e de rodapés torneados, cercada de bancos esculpidos, estendia-se, vazia e negra.

O teto de estuque, oblongo e escantilhado, rachara, descobrindo os caibros e rasgando uma nesga de céu por uma frincha de telhado. Por aí corria uma goteira no tempo da chuva e, embaixo, o assoalho podre ameaçava tragar quem se aproximasse despercebido. Manuel recuou e dirigiu-se para os cômodos do fundo. Enfiando por um corredor que parecia conduzir à cozinha, viu, ao lado, o teto abatido de um quarto, cujo assoalho tinha no meio um montículo de escombros. Olhou para o céu e viu, abafando a luz apenas adivinhada das estrelas, um bando de nuvens escuras, roldando. Um outro quarto havia junto desse e o olhar do arneiro deteve-se, acompanhando a luz do rolo no braço esquerdo erguido, sondando as prateleiras fixas na parede, onde uma coisa branca luzia. Era um caco velho de prato antigo. Manuel Alves sorriu para uma figurinha de mulher, muito colorida, cuja cabeça aparecia ainda pintada ao vivo na porcelana alva.

Um zunido de vento impetuoso, constringido na fresta de uma janela que olhava para fora, fez o arneiro voltar o rosto de repente e prosseguir o exame do casara-o abandonado. Pareceu-lhe ouvir nesse instante a zoada plangente de um sino ao longe. Levantou a cabeça, estendeu o pescoço e inclinou o ouvido, alerta; o som continuava, zoando, zoando, parecendo ora morrer de todo, ora vibrar ainda, mas sempre ao longe.

- É o vento, talvez, no sino da capela.

E penetrou num salão enorme, escuro. A luz do rolo, tremendo, deixou no chão uma réstia avermelhada. Manuel foi adiante e esbarrou num tamborete de couro, tombado aí. O arneiro foi seguindo, acompanhando uma das paredes. Chegou ao canto e entestou com a outra parede.

- Acaba aqui - murmurou.

Três grandes janelas no fundo estavam fechadas.

- Que haverá aqui atrás? Talvez o terreiro de dentro. Deixe ver...

Tentou abrir uma janela, que resistiu. O vento, fora, disparava, às vezes, reboando como uma vara de queixada em redemoinho no mato.

Manuel fez vibrar as bandeiras da janela a choques repetidos. Resistindo elas, o arneiro recuou e, de braço direito estendido, deu-lhes um empurrão violento. A janela, num grito estardalhaçante, escancarou-se. Uma rajada rompeu por ela adentro, latindo qual matilha enfurecida; pela casa toda houve um tatalar de portas, um ruído de reboco que cai das paredes altas e se esfarinha no chão.

A chama do rolo apagou-se à lufada e o cuiabano ficou só, babatando na treva.

Lembrando-se da binga sacou-a do bolso da calça; colocou a pedra com jeito e bateu-lhe o fuzil; as centelhas saltavam para a frente impelidas pelo vento e apagavam-se logo. Então, o cuiabano deu uns passos para trás, apalpando até tocar a parede do fundo. Encostou-se nela e foi andando para os lados, roçando-lhe as costas procurando o entrevão das janelas. Aí, acocorou-se e tentou de novo tirar fogo: uma faiscazinha chamuscou o isqueiro e Manuel Alves soprou-a delicadamente, alentando-a com a princípio, ela animou-se, quis alastrar-se, mas de repente sumiu-se. O arrieiro apalpou o isqueiro, virou-o nas mãos e achou-o úmido; tinha-o deixado no chão, exposto ao sereno, na hora em que fazia a fogueira no pátio e percorria as dependências deste.

Meteu a binga no bolso e disse:

- Espera, diaba, que tu hás de secar com o calor do corpo.

Nesse entremente a zoada do sino fez-se ouvir de novo, dolorosa e longínqua. Então o cuiabano pôs-se de gatinhas, atravessou a faca entre os dentes e marchou como um felino, sutilmente, vagarosamente, de olhos arregalados, querendo varar a treva. Súbito, um ruído estranho fê-lo estacar, arrepiado e encolhido como um jaguar que prepara o bote.

No teto soaram uns passos apressados de tamancos pracatando e uma voz rouquenha pareceu proferir uma imprecação. O arneiro assentou-se nos calcanhares, apertou o ferro nos dentes e puxou da cinta a garrucha; bateu com o punho cerrado nos feixos da arma, chamando a pólvora aos ouvidos e esperou. O ruído cessara; só a zoada do sino continuava, intermitentemente.

Nada aparecendo, Manuel tocou para diante, sempre de gatinhas. Mas, desta vez, a garrucha, aperrada na mão direita, batia no chão a intervalos rítmicos, como a úngula de um quadrúpede manco. Ao passar junto ao quarto de teto esboroado, o cuiabano lobrigou o céu e orientou-se. Seguiu, então, pelo corredor a fora, apalpando, cosendo-se com a parede. Novamente parou ouvindo um farfalhar distante, um sibilo como o da refega no buritizal.

Pouco depois, um estrépito medonho abalou o casarão escuro e a ventania - alcateia de lbos rafados - investiu uivando e passou à disparada, estrondando uma janela. Saindo por aí, voltaram de novo os austros furentes, perseguindo-se, precipitando-se, zunindo, gargalhando sarcasticamente, pelos salões vazios.

Ao mesmo tempo, o arrieiro sentiu no espaço um arfar de asas, um soído áspero de aço que ringe e, na cabeça, nas costas, umas pancadinhas assustadas... Pelo espaço todo ressoou um psiu, psiu, psiu... e um bando enorme de morcegos sinistros torvelinhou no meio da ventania.

Manuel foi impelido para a frente à corrimaça daqueles mensageiros do negrume e do assombramento. De músculos crispados num começo de reação selvagem contra a alucinação que o invadia, o arneiro alapardava-se, eriçando-se-lhe os cabelos. Depois, seguia de manso, com o pescoço estendido e os olhos acesos, assim como um sabujo que negaceia.

E foi rompendo a escuridão à caça desse ente maldito que fazia o velho casarão falar ou gemer, ameaçá-lo ou repeti-lo, num conluio demoníaco com o vento, os morcegos e a treva.

Começou a sentir que tinha caído num laço armado talvez pelo maligno. De vez em quando, parecia-lhe que uma coisa lhe arrepelava os cabelos e uns animálculos desconhecidos perlustravam seu corpo em carreira vertiginosa. No mesmo tempo, um rir abafado, uns cochichos de escárnio pareciam acompanhá-lo de um lado e de outro.

- Ah! vocês não me hão de levar assim-assim, não - exclamava o arrieiro para o invisível. - Pode que eu seja onça presa na arataca. Mas eu mostro! Eu mostro!

E batia com força a coronha da garrucha no solo ecoante.

Súbito, uma luz indecisa, coada por alguma janela próxima, fê-lo vislumbrar um vulto branco, esguio, semelhante a uma grande serpente, coleando, sacudindo-se. O vento trazia vozes estranhas das socavas da terra, misturando-se com os lamentos do sino, mais acentuados agora.

Manuel estacou, com as fontes latejando, a goela constrita e a respiração curta. A boca semiaberta deixou cair a faca: o fôlego, a modo de um sedenho, penetrou-lhe na garganta seca, sarjando-a e o arneiro roncou como um barrão acuado pela cachorrada. Correu a mão pelo assoalho e agarrou a faca; meteu-a de novo entre os dentes, que rangeram no ferro; engatilhou a garrucha e apontou para o monstro; uma pancada seca do cão no aço do ouvido mostrou-lhe que sua arma fiel o traía. A escorva caíra pelo chão e a garrucha negou fogo. O arneiro arrojou contra o monstro a arma traidora e gaguejou em meia risada de louco:

- Mandingueiros do inferno! Botaram mandinga na minha arma de fiança! Tiveram medo dos dentes da minha garrucha! Mas vocês hão de conhecer homem, sombrações do demônio!

De um salto, arremeteu contra o inimigo; a faca, vibrada com ímpeto feroz, ringiu numa coisa e foi enterrar a ponta na tábua do assoalho, onde o sertanejo, apanhado pelo meio do corpo num laço forte, tombou pesadamente.

A queda assanhou-lhe a fúria e o arneiro, erguendo-se de um pulo, rasgou numa facada um farrapo branco que ondulava no ar. Deu-lhe um bote e estrincou nos dedos um como tecido grosso. Durante alguns momentos ficou no lugar, hirto, suando, rugindo.

Pouco a pouco foi correndo a mão cautelosamente, tateando aquele corpo estranho que seus dedos arrochavam! era um pano, de sua rede, talvez, que o Venâncio armara na sala da frente.

Neste instante, pareceu-lhe ouvir chascos de mofa nas vozes do vento e nos assovios dos morcegos; ao mesmo tempo, percebia que o chamavam lá dentro Manuel, Manuel, Manuel - em frases tartamudeadas. O arneiro avançou como um possesso, dando pulos, esfaqueando sombras que fugiam.

Foi dar na sala de jantar onde, pelo rasgão do telhado, pareciam descer umas formas longas, esvoaçando, e uns vultos alvos, em que por vezes pastavam chamas rápidas, dançavam-lhe diante dos olhos incendidos.

O arneiro não pensava mais. A respiração se lhe tornara estertorosa; horríveis contrações musculares repuxavam-lhe o rosto e ele, investindo as sombras, uivava:

- Traiçoeiras! Eu queria carne para rasgar com este ferro! Eu queria osso para esmigalhar num murro!

As sombras fugiam, esfloravam as paredes em ascensão rápida, iluminando-lhe subitamente o rosto, brincando-lhe um momento nos cabelos arrepiados ou dançando-lhe na frente. Era como uma chusma de meninos endemoniados a zombarem dele, puxando-o daqui, beliscando-o d'acolá, açulando-o como a um cão de rua.

O arneiro dava saltos de ugre, arremetendo contra o inimigo nessa luta fantástica: rangia os dentes e parava depois, ganindo como a onça esfaimada a que se escapa a presa. Houve um momento em que uma coreia demoníaca se concertava ao redor dele, entre uivos, guinchos, risadas ou gemidos. Manuel ia recuando e aqueles círculos infernais o iam estringindo; as sombras giravam correndo, precipitando-se, entrando numa porta, saindo noutra, esvoaçando, rojando no chão ou saracoteando desenfreadamente.

Um longo soluço despedaçou-lhe a garganta num ai sentido e profundo e o arneiro deixou cair pesadamente a mão esquerda espalmada num portal, justamente quando um morcego, que fugia amedrontado, lhe deu uma forte pancada no rosto. Então, Manuel pulou novamente para diante, apertando nos dedos o cabo da franqueira fiel; pelo rasgão do telhado novas sombras desciam e algumas, quedas, pareciam dispostas a esperar o embate.

O arneiro rugiu:

- Eu mato! Eu mato! Mato! - e acometeu com de alucinado aqueles entes malditos. De um foi cair no meio das formas impalpáveis e vacilantes, fragor medonho se fez ouvir; o assoalho podre cedeu barrote, roído de cupins, baqueou sobre uma coisa e desmoronava embaixo da casa. O corpo de Manuel, tragado pelo buraco que se abriu, precipitou-se e tombou lá embaixo. Ao mesmo tempo, um som vibrante de metal, um tilintar como de moedas derramando-se pela fenda uma frasqueira que se racha, acompanhou o baque do corpo do arneiro.

Manuel lá no fundo, ferido, ensanguentado, arrastou-se ainda, cravando as unhas na terra como um ururau golpeado de morte. Em todo o corpo estendido com o ventre na terra, perpassava-lhe ainda uma crispação de luta; sua boca proferiu ainda: - "Eu mato! Mato! Ma..." - e um silêncio trágico pesou sobre a tapera.

IV

O dia estava nasce-não-nasce e já os tropeiros tinham pegado na lida. Na meia luz crepitava a labareda embaixo do caldeirão cuja tampa, impelida pelos vapores que subiam, rufava nos beiços de ferro batido. Um cheiro de mato e de terra orvalhada espalhava-se com a viração da madrugada.

Venâncio, dentro do rancho, juntava, ao lado de cada cangalha, o couro, o arrocho e a sobrecarga. Joaquim Pampa fazendo cruzes na boca aos bocejos freqüentes, por impedir que o demônio lhe penetrasse no corpo, emparelhava os fardos, guiando-se pela cor dos topes cosidos aqueles. Os tocadores, pelo campo a fora, ecavam um para o outro, avisando o encontro de algum macho fujão. Outros, em rodeio, detinham-se no lugar em que se achava a madrinha, vigiando a tropa.

Pouco depois ouviu-se o tropel dos animais demandando o rancho. O cincerro tilintava alegremente, espantando os passarinhos que se levantavam das touceiras de arbustos, voando apressados. Os urus, nos capões, solfejavam à aurora que principiava a tingir o céu e manchar de púrpura e ouro o capinzal verde.

- Eh, gente! o orvalho 'stá cortando, êta! Que tempão tive briquitando co'aquele macho "pelintra". Diabo o leve! Aquilo é próprio um gato: não faz bulha no mato e não procura as trilhas, por não deixar rastro.

- E a "Andorinha"? Isso é que é mula desabotinada! Sopra de longe que nem um bicho do mato e desanda na carreira. Ela me ojerizou tanto que eu soltei nela um matacão de pedra, de que ela havia de gostar pouco.

A rapaziada chegava à beira do rancho, tangendo a tropa.

- Que é da giribita? Um trago é bom para cortar algum ar que a gente apanhe. Traze o guampo, Aleixo.

- Uma hora é frio, outra é calor, e vocês vão virando, cambada do diabo! - gritou o Venâncio.

- Largue da vida dos outros e vá cuidar da sua, tio Venâncio! Por força que havemos de querer esquentar o corpo: enquanto nós, nem bem o dia sonhava de nascer, já estávamos atolados no capinzal molhado, vossemecê tava aí na beira do fogo, feito um cachorro velho.

- Tá bom, tá bom, não quero muita conversa comigo não. Vão tratando de chegar os burros às estacas e de suspender as cangalhas. O tempo é pouco e o patrão chega de uma hora para a outra. Fica muito bonito se ele vem encontrar essa sinagoga aqui! E por falar nisso, é bom a gente ir lá. Deus é grande! Mas eu não pude fechar os olhos esta noite! Quando ia querendo pegar no sono, me vinha à mente alguma que pudesse suceder a sô Manuel. Deus é grande!

Logo-logo o Venâncio chamou pelo Joaquim Pampa, pelo Aleixo e mais o José Paulista.

- Deixamos esses meninos cuidando do serviço e nós vamos lá.

Nesse instante, um molecote chegou com o café. A rapaziada cercou-o. O Venâncio e seus companheiros, depois de terem emborcado os cuités, partiram para a tapera.

Logo à saída, o velho tropeiro refletiu um pouco alto:

- É bom ficar um aqui tomando conta do serviço. Fica você, Aleixo.

Seguiram os três, calados, pelo campo a fora, na luz

Suave de antemanhã. Concentrados em conjeturas sobre a sorte do arneiro, cada qual queria mostrar-se mais sereno, andando lépido e de rosto tranquilo; cada qual, escondia do outro a angústia do coração e a fealdade do prognóstico.

José Paulista entoou uma cantiga que acaba neste estribilho:

A barra do dia ai vem!

A barra do sol também,Ai!

E lá foram, cantando todos três, por espantar as mágoas. Ao entrarem no grande pátio da frente, deram com os restos da fogueira que Manuel Alves tinha feito na véspera. Sem mais detença, foram-se barafustando pela escadaria do alpendre, em cujo topo a porta de fora lhes cortou o passo. Experimentaram-na primeiro. A porta, fortemente especada por dentro, rinchou e não cedeu.

Forcejaram os três e ela resistiu ainda. Então, José Paulista correu pela escada abaixo e trouxe ao ombro um cambão, no qual os três pegaram e, servindo-se dele como de um aríete, marraram com a porta. As ombreiras e a verga vibraram aos choques violentos cujo fragor se foi evolumando pelo casarão adentro em roncos profundos.

Em alguns instantes o espeque, escapulindo do lugar, foi arrojado no meio do solho. A caliça que caía encheu de pequenos torrões esbranquiçados os chapéus dos tropeiros - e a porta escancarou-se.

Na sala da frente deram com a rede toda estraçalhada.

- Mau, mau, mau! - exclamou Venâncio não podendo mais conter-se. Os outros tropeiros, de olhos esbugalhados, não ousavam proferir uma palavra. Apenas apalparam com cautela aqueles farrapos de pano, malsinados, com certeza, ao contato das almas do outro mundo.

Correram a casa toda juntos, arquejando, murmurando orações contra malefícios.

- Gente, onde estará sô Manuel? Vocês não me dirão pelo amor de Deus? - exclamou o Venâncio.

Joaquim Pampa e José Paulista calavam-se perdidos em conjeturas sinistras.

Na sala de jantar, mudos um frente do outro, pareciam ter um conciliábulo em que somente se lhes comunicassem os espíritos. Mas, de repente, creram ouvir, pelo buraco do assoalho, um gemido estertoroso. Curvaram-se todos; Venâncio debruçou-se, sondando o porão da casa.

A luz, mais diáfana, já alumiava o terreiro de dentro e entrava pelo porão: o tropeiro viu um vulto estendido.

- Nossa Senhora! Corre, gente, que sô Manuel está lá embaixo, estirado!

Precipitaram-se todos para a frente da casa, Venâncio adiante. Desceram as escadas e procuraram o portão que dava para o terreiro de dentro. Entraram por ele a fora e, embaixo das janelas da sala de jantar, um espetáculo estranho deparou-se-lhes:

O arneiro, ensanguentado, jazia no chão estirado; junto de seu corpo, de envolta com torrões desprendidos da abóbada de um forno desabado, um chuveiro de moedas de ouro luzia.

- Meu patrão! Sô Manuelzinho! Que foi isso? Olhe seus camaradas aqui. Meu Deus! Que mandinga foi esta? E a ourama que alumia diante dos nossos olhos?!

Os tropeiros acercaram-se do corpo do Manuel, por onde passavam tremores convulsos. Seus dedos encarangados estrincavam ainda o cabo da faca, cuja lâmina se enterrara no chão; perto da nuca e presa pela gola da camisa, uma moeda de ouro se lhe grudara na pele.

- Sô Manuelzinho! Ai meu Deus! P'ra que caçar histórias do outro mundo! Isso é mesmo obra do capeta, porque anda dinheiro no meio. Olha esse ouro, Joaquim! Deus me livre!

- Qual, tio Venâncio - disse por fim José Paulista. - Eu já sei a coisa. Já ouvi contar casos desses. Aqui havia dinheiro enterrado e, com certeza, nesse forno que com a boca virada para o terreiro. Aí é que está. Ou esse dinheiro foi mal ganho, ou porque o certo é que almas dos antigos donos desta fazenda não podiam sossegar enquanto não topassem um homem animoso para lhe darem o dinheiro, com a condição de cumprir, por intenção delas, alguma promessa, pagar alguma dívida, mandar dizer missas; foi isso, foi isso! E o patrão é homem mesmo! Na hora de ver a assombração, a gente precisa de atravessar a faca ou um ferro na boca, p'r'amor de não perder a fala. Não tem nada, Deus é grande!

E os tropeiros, certos de estarem diante de um fato sobrenatural, falavam baixo e em tom solene. Mais de uma vez persignaram-se e, fazendo cruzes no ar, mandavam ê que quer que fosse - "para as ondas do mar" ou "para as profundas, onde não canta galo nem galinha".

Enquanto conversavam iam procurando levantar do chão o corpo do arneiro, que continuava a tremer. Às vezes batiam-se-lhe os queixos e um gemido entrecortado lhe arrebentava da garganta.

- Ah! Patrão, patrão! Vossemecê, homem tão duro, hoje tombado assim! Valha-nos Deus! São Bom Jesus do Cuiabá! Olha sô Manuel, tão devoto seu! - gemia o Venâncio.

O velho tropeiro, auxiliado por Joaquim Pampa procurava, com muito jeito, levantar do chão o corpo do arneiro sem magoá-lo. Conseguiram levantá-lo nos braços trançados em cadeirinha e, antes de seguirem o rumo do rancho, Venâncio disse ao José Paulista:

- Eu não pego nessas moedas do capeta. Se você não tem medo, ajunta isso e traz.

Paulista encarou algum tempo o forno esboroado, onde os antigos haviam enterrado seu tesouro. Era o velho forno para quitanda. A ponta do barrote que o desmoronara estava fincada no meio dos escombros. O tropeiro olhou para cima e viu, no alto, bem acima do forno o buraco do assoalho por onde caíra o Manuel.

- É alto deveras! Que tombo! - disse de si para si. - Que há de ser do patrão? Quem viu sombração fica muito tempo sem poder encarar a luz do dia. Qual! Esse dinheiro há de ser de pouca serventia. Para mim, eu não quero: Deus me livre; então é que eu tava pegado com essas almas do outro mundo! Nem é bom pensar!

O forno estava levantado junto de um pilar de pedra sobre o qual uma viga de aroeira se erguia suportando a madre. De cá se via a fila dos barrotes estendendo-se para a direita até ao fundo escuro.

José Paulista começou a catar as moedas e encher os bolsos da calça; depois de cheios estes, tirou do pescoço seu grande lenço de cor e, estendendo-o no chão o foi enchendo também; dobrou as pontas em cruz e amarrou-as fortemente. Escarafunchando os escombros do forno achou mais moedas e com estas encheu o chapéu. Depois partiu, seguindo os companheiros que já iam longe, conduzindo vagarosamente o arneiro.

As névoas volateantes fugiam impelidas pelas auras da manhã; sós, alguns capuchos pairavam, muito baixos, nas depressões do campo, ou adejavam nas cúpulas das árvores. As sombras dos dois homens que carregavam o ferido traçaram no chão uma figura estranha de monstro. José Paulista, estugando o passo, acompanhava com os olhos o grupo que o precedia de longe.

Houve um instante em que um pé-de-vento arrancou ao Venâncio o chapéu da cabeça. O velho tropeiro voltou-se vivamente; o grupo oscilou um pouco, concertando os braços do ferido; depois, pareceu a José Paulista que o Venâncio lhe fazia um aceno: "apanhasse-lhe o chapéu".

Aí chegando, José Paulista arreou no chão o ouro, pôs na cabeça o chapéu de Venâncio e, levantando de novo a carga, seguiu caminho a fora.

À beira do rancho, a tropa bufava escarvando a terra, abicando as orelhas, relinchando à espera do milho que não vinha. Alguns machos malcriados entravam pelo rancho adentro, de focinho estendido, cheirando os embornais.

Às vezes ouvia-se um grito: - Toma, diabo! - e um animal espirrava para o campo à tacada de um tropeiro.

Quando lá do rancho se avistou o grupo onde vinha o arneiro, correram todos. O cozinheiro, que vinha do olho-d'água com o odre às costas, atirou com ele ao chão e disparou também. Os animais já amarrados, espantando-se escoravam nos cabestros. Bem depressa a tropeirada cercou o grupo. Reuniram-se em mó, proferiram exclamações, benziam-se, mas logo alguém lhes impôs silêncio, porque voltaram todos, recolhidos, com os rostos consternados.

O Aleixo veio correndo na frente para armar a rede de tucum que ainda restava.

Foram chegando e José Paulista chegou por último. Tropeiros olharam com estranheza a carga que este conduzia; ninguém teve, porém, coragem de fazer uma pergunta: contentaram-se com interrogações mudas. Era o sobrenatural, ou era obra dos demônios. Para que saber mais? Não estava naquele estado o pobre do patrão?

O ferido foi colocado na rede havia pouco armada. Dos tropeiros chegou com uma bacia de salmoura; outro, correndo do campo com um molho de arnica, pisava a planta para extrair-lhe o suco. Venâncio, com pano embebido, banhava as feridas do arneiro cujo corpo vibrava, então, fortemente.

Os animais olhavam curiosamente para dentro do rancho, afilando as orelhas.

Então Venâncio, com a fisionomia decomposta, numa apoiadura de lágrimas, exclamou aos parceiros:

- Minha gente! Aqui, neste deserto, só Deus Nosso Senhor! É hora, meu povo! - E ajoelhando-se de costas para o sol que nascia, começou a entoar um - "Senhor Deus, ouvi a minha oração e chegue a vós o meu clamor!" - E trechos de salmos que aprendera em menino, quando lhe ensinaram a ajudar a missa, afloram-lhe à boca.

Os outros tropeiros foram-se ajoelhando todos atrás do velho parceiro que parecia transfigurado. As vozes foram subindo, plangentes, desconcertadas, sem que ninguém compreendesse o que dizia. Entretanto, parecia haver uma ascensão de almas, um apelo fremente "in excelsis", na fusão dos sentimentos desses filhos do deserto. Ou era, vez, a própria voz do deserto mal ferido com as feridas seu irmão e companheiro, o fogoso cuiabano.

De feito, não pareciam mais homens que cantavam: era um só grito de angústia, um apelo de socorro, que do seio largo do deserto às alturas infinitas: - "Meu coração está ferido e seco como a erva... Fiz-me como a coruja, que se esconde nas solidões!... Atendei propicio à oração do desamparado e não desprezeis a sua súplica..."

E assim, em frases soltas, ditas por palavras não compreendidas, os homens errantes exalçaram sua prece com as vozes robustas de corredores dos escampados. Inclinados para a frente, com o rosto baixado para terra, as mãos batendo nos peitos fortes, não pareciam dirigir uma oração humilde de pobrezinhos ao manso e compassivo Jesus, senão erguer um hino de glorificação ao "Agios Ischiros", ao formidável "Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth".

Os raios do sol nascente entravam quase horizontalmente no rancho, aclarando as costas dos tropeiros, esflorando-lhes as cabeças com fulgurações trêmulas. Parecia o próprio Deus formoso, o Deus forte das tribos e do deserto, aparecendo num fundo de apoteose e lançando uma mirada, do alto de um pórtico de ouro, lá muito longe, àqueles que, prostrados em terra, chamavam por Ele.

Os ventos matinais começaram a soprar mais fortemente, remexendo o arvoredo do capa-o, carregando feixes de folhas que se espalhavam do alto. Uma ema, abrindo as asas, galopava pelo campo... E os tropeiros, no meio de uma inundação de luz, entre o canto das aves despertadas e o resfolegar dos animais soltos que iam fugindo da beira do rancho, derramavam sua prece pela amplidão imensa.

Súbito, Manuel, soerguendo-se num esforço desesperado, abriu os olhos vagos e incendidos de delírio. A mão direita contraiu-se, os dedos crisparam-se como se apertassem o cabo de uma arma pronta a ser brandida na luta... e seus lábios murmuraram ainda, em ameaça suprema:

- Eu mato!... Mato!... Ma...