O COFO DO IANQUE

O COFO DO IANQUE

Raimundo Floriano

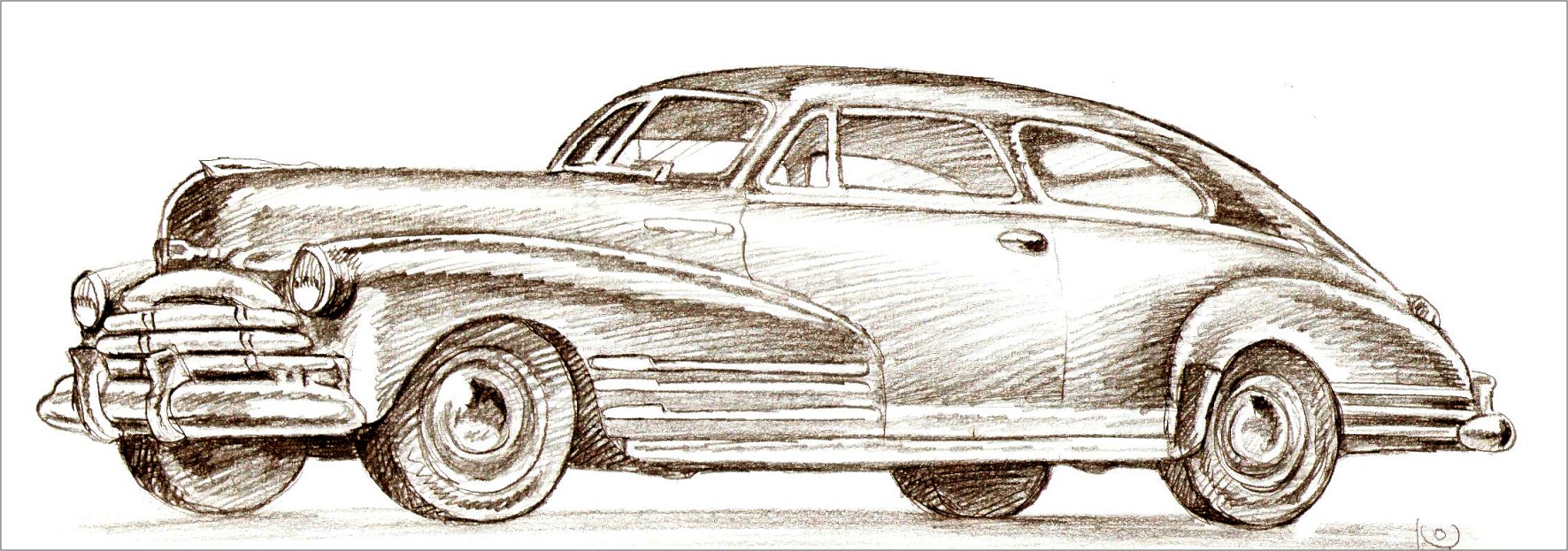

O Chevrolet 1948 do Pastor americano

O ano de 1949 transcorria vagarosamente, morosamente, preguiçosamente, até que, enfim, o mês de dezembro chagara e, com ele, as tão esperadas férias escolares. Em Floriano (PI), a estudantada forasteira, proveniente de várias cidades às margens dos Rios Parnaíba e Balsas, aguardava ansiosa a subida das embarcações que a levariam de volta a sua terra natal: Guadalupe, Porto Seguro, Nova Iorque, Uruçuí, Benedito Leite, São Félix, Loreto, Sambaíba e, finalmente, Balsas (MA), sem falar nas inúmeras paradas em vilas, povoados e fazendas durante o percurso.

A curtição das férias já começava no momento do embarque, com a média de 100 moças e rapazes em cada embarcação, na maior algazarra, brincando, cantando, namorando, ensaiando os novos sucessos carnavalescos e comprazendo-se com a comida de bordo: beiju, cuscuz, bolo frito, maria-isabel, baião de dois, linguiça, ovo estrelado, cozidão de carne seca, tudo alimento preparado com gêneros não perecíveis, devido à ausência de geladeira. De Floriano a Balsas, distante 120 léguas – 720 km –, a viagem durava seis dias de muita animação.

Eu e dois primos balsenses, Pedro Ivo e João Ribeiro, seguiríamos, dia 9, no Motor Pedro Ivo, pertencente a meu Tio Cazuza, pai dos dois. Com meu programa previamente traçado – pescaria à noite e aprontação durante o dia –, tive meu barato cortado por Maria Isaura, minha tia, na casa de quem eu morava, à Rua Fernando Marques, 698, que me falou de supetão:

– Você vai é de avião!

Eu quis argumentar, pedir, implorar, mas ela foi enfática:

– Você vai é de avião, pra chegar logo em casa e matar as saudades dos pais!

O problema era que eu não queria chegar logo em casa. Meu desejo era seguir no motor, na furupa, no furdunço, na gandaia, na estripulia característica de todo jovem. Tive, porém, de conformar-me.

Maria Isaura, irmã de Seu Rosa Ribeiro, meu saudoso pai, era um esteio na família Silva. Moça muito bonita e com alto salário de funcionária federal, abdicou de casar-se para ajudar na formação de quase todos os sobrinhos que chegavam de fora, mas com um detalhe: não permitia que a chamássemos de Tia. A maioria de meus irmãos estudou sob seu amparo. Eu fui o último que passou por lá, numa época em que ela, quase sexagenária, estava um pouco fatigada de tanta labuta com adolescentes. Hoje, até reconheço que muito contribuí para tal fadiga.

Aos 13 anos de idade, eu era um menino peralta, igual a qualquer garoto sadio da época. Acontece que meus irmãos e primos que me antecederam ou ali conviveram comigo, eram todos, sem exceção, comportadíssimos, exemplos para os demais. Para meu azar, as coisas que a exasperavam sempre calhavam de acontecer somente comigo. Como foi no caso da zarabatana.

Desde aquele ano, eu me cago de medo de cachorro! Mais do que de alma do outro mundo! Sempre que chego na casa dum amigo ou parente que tem essa fera, vou logo entoando, bem alto, o conhecido refrão da axé-music:

– Segure o cão! Amarre o cão! Segure o cão, cão, cão, cão, cão!

Essa paranoia se apossou de mim no dia em que eu rumei da casa da Maria Isaura em direção ao Cine Natal e, como estava meio atrasado, dei uma carreira para pegar a sessão antes de começar. Quando ia passando pela porta de Seu Arudá Bucar, um cachorrão saiu em disparada e mordeu-me a perna direita, rasgando-me a única calça boa que eu possuía. Doeu! E muito! Gritei, chorei! Não sei quem apareceu com algodão embebido em álcool e aplicou-o na mordida. Quando cheguei ao cinema, já tinha terminado o episódio do seriado Os Tambores de Fu Manchu. E foi naquele dia que eu resolvi precatar-me contra qualquer espécie da raça canina, conforme adiante relatarei.

Com pequeno cano de taboca, fabriquei uma zarabatana – arma indígena –, provendo-a de setinhas feitas com alfinetes e penas de pombo. Levava-a escondida no bolso. Sempre que um canino fazia menção de atacar-me, eu soprava uma setinha no lombo dele, que saía ganindo, enlouquecido de dor, momento em que minha arma voltava para o bolso, não despertando a mínima suspeita.

Zarabatana infantil

Até que um dia! Lá perto de casa, morava Seu Flory, grande atacadista de tecidos, que possuía um cachorrinho de estimação muito bonitinho, muito cheirosinho, uma gracinha, mas que gostava de avançar nas pessoas que transitavam pela calçada do dono. O que sucedeu comigo. Quando dei a soprada, e a setinha se encravou bem na ponta de seu focinho, ele se danou a gritar, feito porco na faca, resultando disso que Seu Flory, flagrando-me no ato, me pegou pelo braço e me levou até a varanda da Maria Isaura. Naquele dia, eu fiquei totalmente desmoralizado perante a sociedade florianense. Sobejas razões justificavam o desejo de minha tia de ver-me pelas costas.

Retomemos o fio de meada. Estávamos no anúncio de minha ida de avião.

– E tem mais – disse-me a Maria Isaura –, vá procurar quem lhe dê carona para o Aeroporto, porque eu não vou fretar jipe para levar apenas uma pessoa.

(Abro aqui este parêntese necessário à explicação de que a palavra “aeroporto”, neste episódio, é uma concessão, para que os leitores melhor entendam a trama. Na verdade, tanto em Floriano quanto em Balsas, o que havia era um campo de aviação, piçarrado, com biruta e uma pequena casa para resguardo da inclemência solar, desprovida até de sanitários.)

Jipeiros profisionais, nem pensar! Nas carroças de seu Salomão Mazuad, idem! Só havia uma solução: o Bucar, filho de Seu Arudá, e o Gilberto, filho do Dr. Sebastião Martins, meninos que, entrados na adolescência, dirigiam os jipes de seus pais pra todo lado. Eles, porém, revelaram-me não possuírem autonomia para esse adjutório. Eu já estava resolvido a ir pro Aeroporto a pé mesmo, carregando a mala e o saco de rede, quase uma légua de caminhada, com um areão, no meio do trajeto, de atolar até nas canelas, quando me bateu salvadora ideia.

Havia na cidade um missionário americano batista, o Pastor Dewey – pronuncia-se DÚI –, que possuía um Chevrolet Sedan 1948, novinho em folha, igual a esse aí no topo deste capítulo. Fui procurá-lo, mas num medo lascado de que se, ao chegar a Balsas, o Padre Clóvis descobrisse que eu andara em carro de protestante, lançaria sobre mim a pena da excomunhão.

Arrisquei-me! Era a última cartada! Sentei-me na calçada em frente a sua porta e fiquei esperando. Quando ele apareceu, levantei-me, postei a mão direita em seu rumo e, humildemente, roguei:

– Bença, Pastor!

Ele me olhou com a cara mais surpresa deste mundo, amarrada, contrafeita, severa, e disse algo como:

– God bless you!

Com um acanhamento danado, contei-lhe meu drama. Ao término de meu relato, seu semblante iluminou-se, ele abriu um sorriso destamanho e falou:

– Balsas? Oh yes! Oh yes! Ok! Ok! Eu ter uma presente de Natal para a Ila – tratava-se da missionária americana Miss Ila ou Missiáila, conforme se pronunciava – e não saber como enviar! Você levar presente de Ila, e eu levar você no Airport! – Ficamos combinados.

Mas saí dali pensando: “por que ele não despacha esse presente pelos Correios ou pelo avião, como carga? Só sendo muito mão de vaca!

No dia seguinte, estava eu em sua porta, com a mala e o saco de rede, que ele guardou dentro do trunk, como chamou o porta-malas. Perguntei pelo presente para Miss Ila, e ele falou algo como in the backseat, o que nada compreendi. Embarquei no banco do carona. Eu nunca havia andado num sedan, quanto mais num daquele, recém-saído da fábrica, cheirando a cabaço. Portanto, enquanto ele dirigia, eu vibrava, mais feliz do que pinto em bosta.

Chegando ao Aeroporto, o presente, que vinha no banco traseiro, se revelou: um peru americano vivo, pesando pra mais de 10 quilos, acondicionado num cofo! Descarregado o sedan, o americano, que tinha algo mais importante a fazer, entrou nele e se mandou.

(Cofo é cesto rústico, feito de palha, bojudo e de boca estreita, sem alça, usado pelos sertanejos para carregarem galinha, porco, frutas ou objetos de uso pessoal. É a maleta do matuto.)

Na hora de embarcar no avião, um DC-3 da Cruzeiro do Sul, o piloto não permitiu que o peru fosse colocado no bagageiro, pois o bicho morreria tão logo se fechasse o compartimento. O jeito foi eu levá-lo no colo, como bagagem de mão.

Agora, visualizem meu drama. Todos os passageiros eram estudantes, moças carregando suas frasqueiras, rapazes portando sacolas ou pastas, e eu, no maior constrangimento, levando aquele cofo com o máximo de cuidado para não virar a ave de cabeça pra baixo. Não tinha nem ânimo de encarar os colegas, tal era meu aperreio. Saia-justa maior nunca mais vivi.

No tempo deste sucedido, as maiores atrações balsenses eram a chegada duma embarcação no Porto da Rampa ou a semanal do avião, a que a maioria da população se empenhava em assistir. Sabendo disso, tão logo foi aberta a porta do avião para desembarque, cuidei de descer na frente de todo mundo, intentando socar-me no meio do mato e ser visto pelo mínimo possível de conhecidos.

Raimundo desembarcando com o cofo do peru

Providência inútil! Naquele momento, ao ver-me descer com o cofo ao ombro, Balsas inteirinha, do Potosi à Tresidela, do Remansão ao Lava-cara, foi uma gargalhada só, estridente, estrondosa, desmoralizante! Quer dizer, de leste a oeste, de norte a sul, todo a cidade ria de mim, do cofo e do peru!

Embarquei no caminhão que me levaria à cidade com a cara mais vermelha do que a cabeça e o pescoço do peru americano. Como diz o povo, a coisa tava ruim, mas logo piorou. Ao descer da carroceria do caminhão enganchei o pé numa de suas treliças e cheguei ao chão no maior tombo, mas segurando e protegendo o cofo o mais que possível, para não ofender ou matar o peru. Na queda, meu sapato esquerdo se rasgou, ficando completamente inutilizado.

Além de queda, coice, é o ditado!

Durante aquelas férias, tive de aguentar, sem tugir nem mugir, esta gozação que os engraçadinhos me endereçavam, sempre que me viam com o pé direito num sapato e o esquerdo num chinelo:

– Raimundo, foi esse o prejuízo que o americano do cofo deu-te?